Activities of Natural history research group in Tokachi.

芽室坂南付近の芽室川左岸。(21. June, 2025)

私の投稿はテーマごと、期間ごとに分けられています。左のサイドバーから飛んでください。

十勝の土壌と農業

十勝の自然史研究会で発表 (2025年3月16日)

下記の別ページに掲載しました。

パワーポイントおよび解説文のpdfファイル集

図表および解説文を統合したhtmlファイル

2501

十勝自然史研究会の巡検で三股火砕流と渋山層を観察。 Observing "Mitsumata" pyroclastic flow and "Shibusan" sedimentary layers by joyning the excursion of "Tokachi Shizenshi Kenkyuukai (Natural history research group in Tokachi)".

June 21, 2025

2502

十勝自然史研究会のアポイ岳登山に参加。 Climbing Mt. Apoi, joining the bus tour planned by "Tokachi Shizenshi Kenkyuukai (Natural history research group in Tokachi)".

July 6, 2025

2503

十勝自然史研究会の巡検で、十勝川上流方面の三股火砕流と基盤岩を観察。 Observing "Mitsumata" pyroclastic flow and "Shibusan" sedimentary layers and basal rocks of Hokkaido in the upper stream area of Tokachi river by joyning the excursion of "Tokachi Shizenshi Kenkyuukai (Natural history research group in Tokachi)".

July 12, 2025

2504

然別火山群山麓の地質見学。 Geological excursion to the foot-area of Shikaribetsu mountains.

September 6, 2025

2505

百年記念館主催の南十勝のジオツアーに参加。 Joining the geo-tour in the southern Tokachi area sponsored by the Centennial Museum of Obihiro.

September 12, 2025

2109

稲田町西2線道路工事現場で恵庭火山灰層、支笏第一軽石層と植生を観察。 September 8, 2021.

2309

恵庭古砂丘の土壌断面を観察。 Observation of a soil profile on the paleo-sand-dune of Eniwa tephra.

September 10, 2023

2506

畜大農場東側の道路工事現場で火山灰層を観察。 Observing volcanic ash layers beside the construction site of a road to the east of OUAVM farm.

September 15, 2025

2507

道路工事現場の土壌断面を再び観察。 Observing again the soil profile beside the construction site of a road.

September 20, 2025

2508

畜大農場東側の道路工事現場の土壌断面。 Soil profiles at the road construction site to the east of OUAVM farm.

September 28, 2025

2509

畜大牧草地東側土壌断面内の土塊が意味するもの。 What is suggested by the soil clods in the soil profile to the east of OUAVM grassland.

October 20, 2025

2510

総会(2025年12月6日)で頂いた鉱物標本。 Mineral specimens given at the annual general meeting on December 6, 2025.

December 7, 2025

"To Page Top"

##############################################################

十勝自然史研究会の巡検で三股火砕流と渋山層を観察。 Observing "Mitsumata" pyroclastic flow and "Shibusan" sedimentary layers by joyning the excursion of "Tokachi Shizenshi Kenkyuukai (Natural history research group in Tokachi)". June 21, 2025

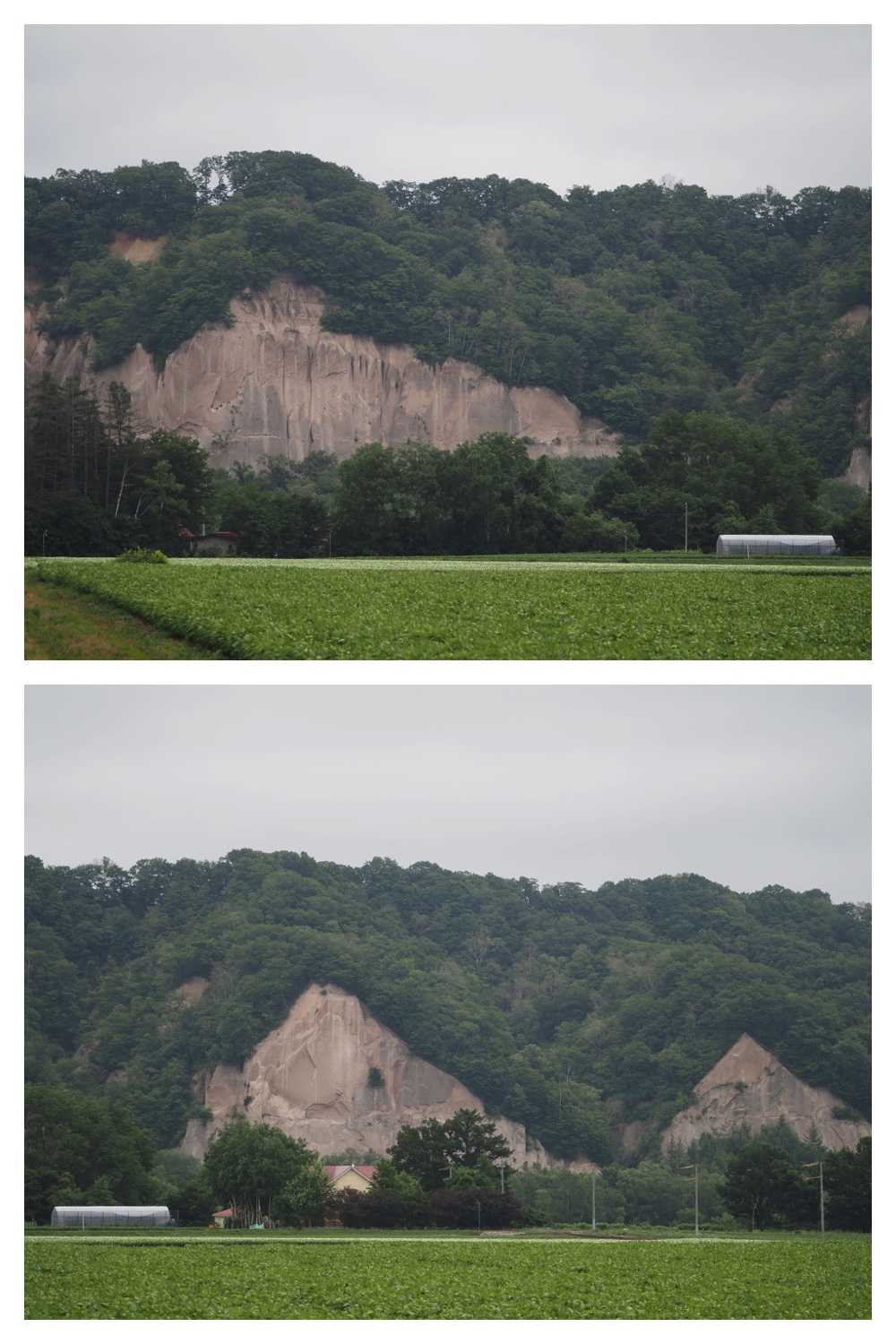

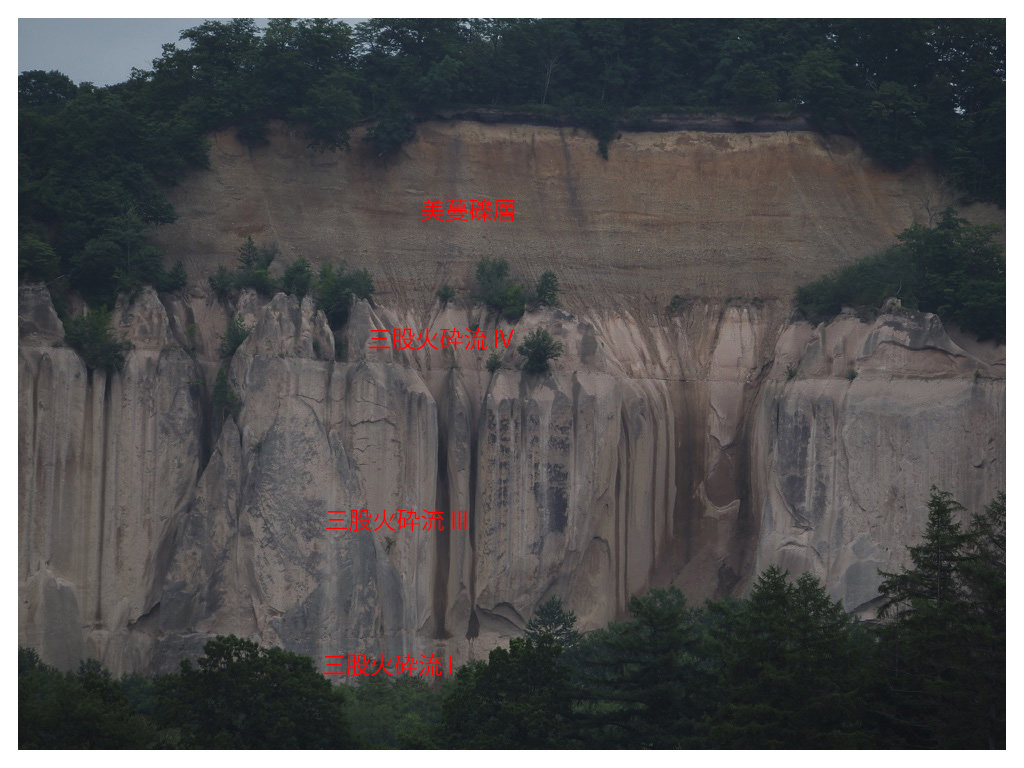

6月21日は「十勝の自然史研究会」のバス巡検に初めて参加させて頂きました。今日は芽室町、御影町、清水町などで、十勝三股火砕流と亜炭層、その上に堆積した渋山層、美蔓礫層などを観察しました。十勝三股火砕流は100万年くらい前に、十勝三股を中心とする大規模なカルデラ噴火があり、その火砕流が厚く十勝北部と中部を覆ったものです。亜炭層を含む渋山層は火砕流の上に発達した湿原に厚く堆積した土層です。今から100万年以降のダイナミックな十勝平野の形成の歴史を見させてもらったことになります。今日のバス巡検では途中見晴らしの良い地点に立ち寄り日高山脈や山脈のカール地形を眺めることも予定に入っていましたが、あいにくの曇天で、一番近くの剣山でさえ山はまったく眺めることができませんでした。

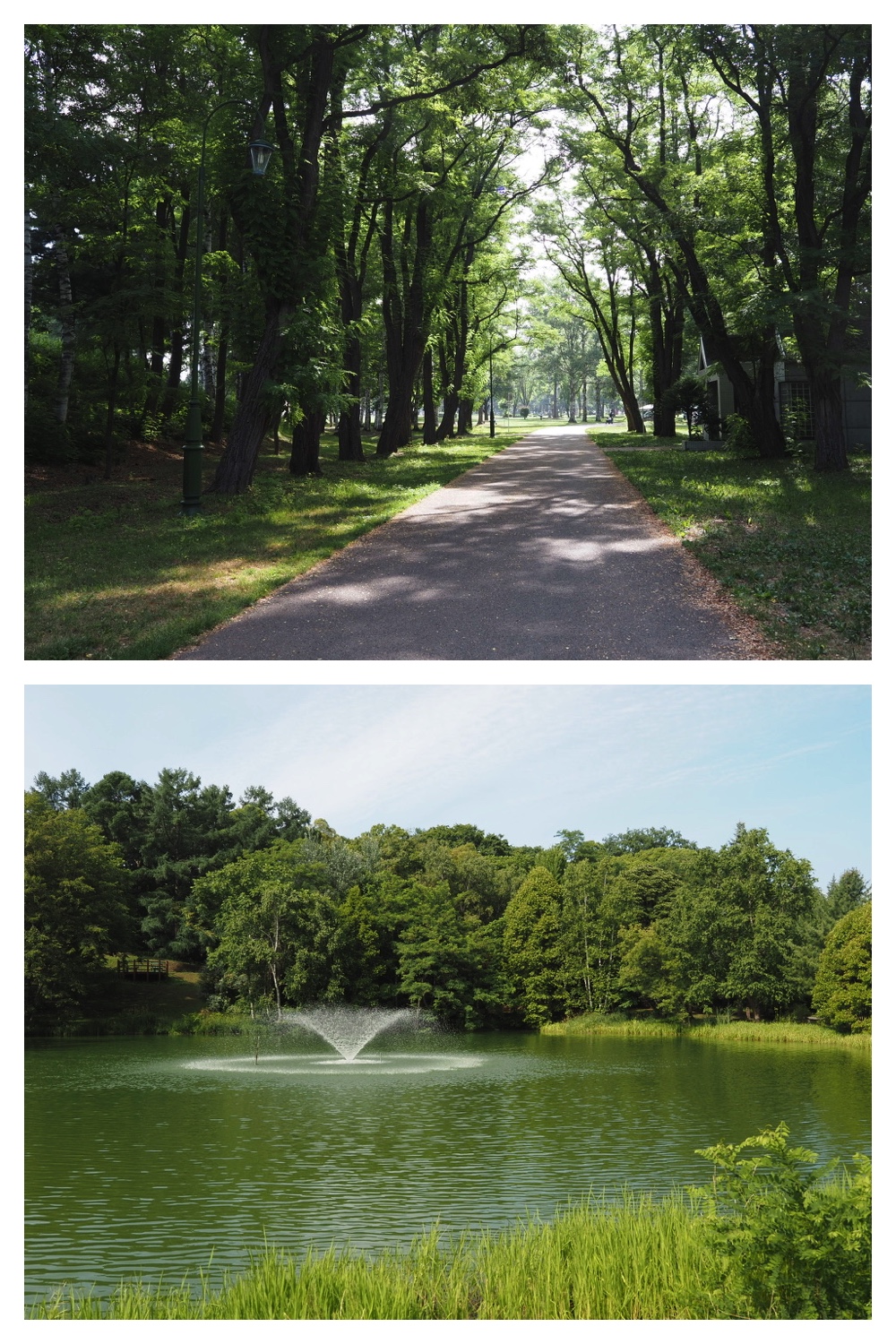

百年記念館前に集合、出発まで

朝8時30分頃のグリーンパーク(上)、百年記念館前の駐車場での受付と出発を待つマイクロバス。十勝ナンバーの新車でした。(下)

芽室、芽室川左岸

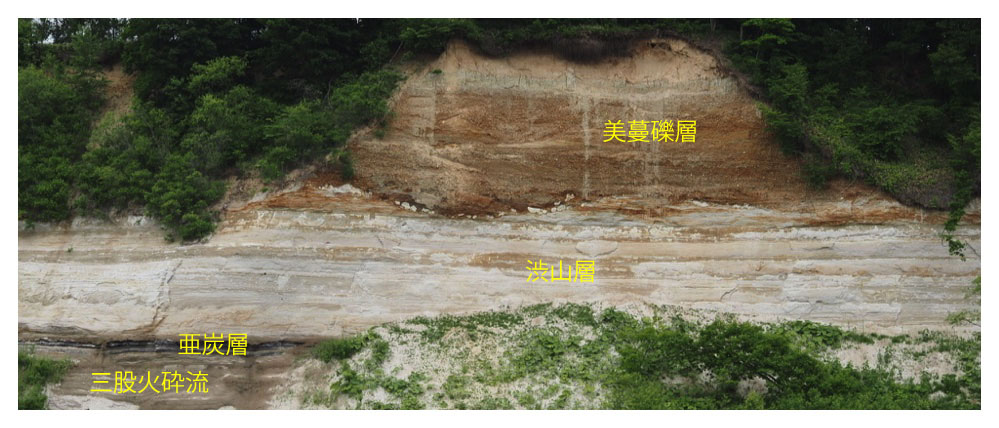

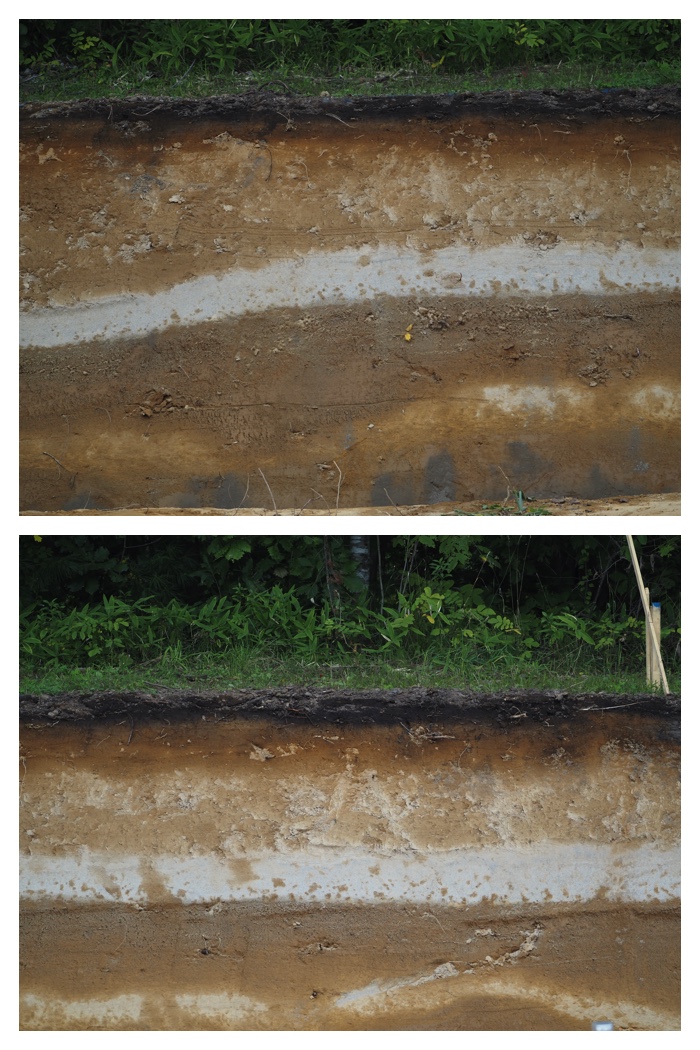

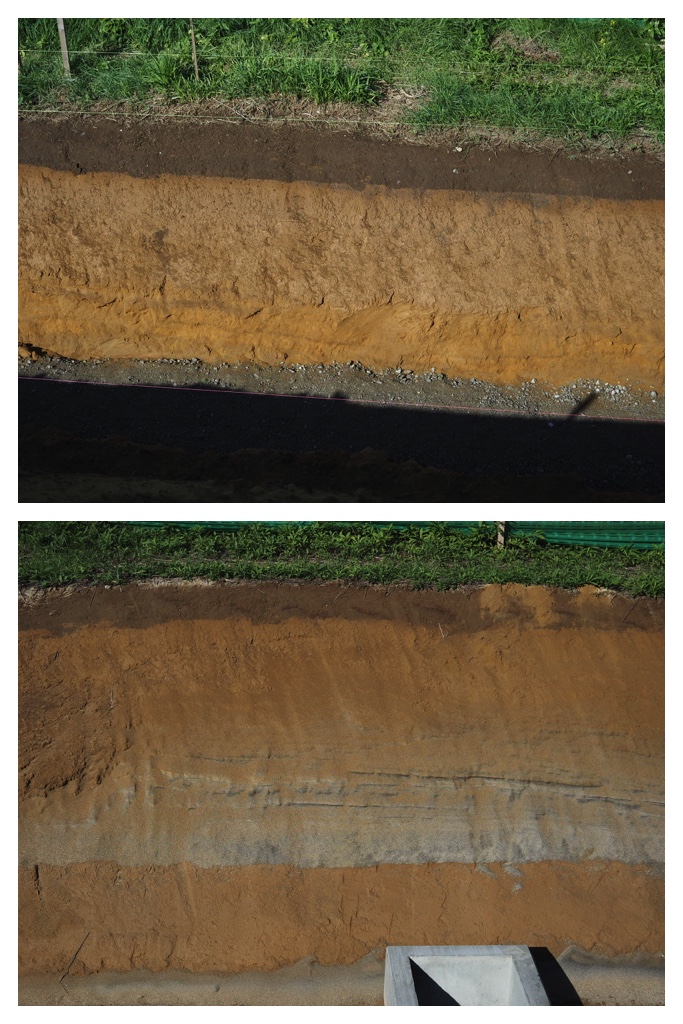

芽室愛菜館南の絶景ポイント。残念ながら山は見えませんでした。(上)、芽室坂南付近の芽室川左岸。最下部が三股火砕流、その上に亜炭層、さらにその上に渋山層堆積物、最上部の褐色の部分は美蔓礫層。三股火砕流と亜炭層は渋山層の構成部分として含められるそうです。(下)

最下部が三股火砕流、その上に亜炭層、さらにその上に渋山層堆積物、最上部の褐色の部分は美蔓礫層。

最下部が三股火砕流、その上に亜炭層、さらにその上に渋山層堆積物、最上部の褐色の部分は美蔓礫層。(上)、芽室川(下)

芽室、上旭付近

牧草地内にある花崗岩の巨石(漂石)。土石流で運ばれたもの(上・下)

御影南5線付近、御影公園

扇状地上に残る微高地地形(上・下)

扇状地上に残る微高地地形(上)、御影公園(下)

御影公園(上)、清水円山展望台(下)

清水、丸山展望台付近

清水円山展望台(上・下)

展望台にたくさんいたヤマキマダラヒカゲ(上)、展望台付近のホルンフェルス(下)

ホルンフェルスの石(上)、清水町の牧草地(下)

山麓緩斜面における土砂・岩石の移動、凍結融解によるソリフラクション(上・下)

風化した花崗岩(上)、上記観察地点付近の風景(下)

ペケレベツ川周辺

上記観察地点付近の風景(上)、ペケレベツ川第1砂防ダム(下)

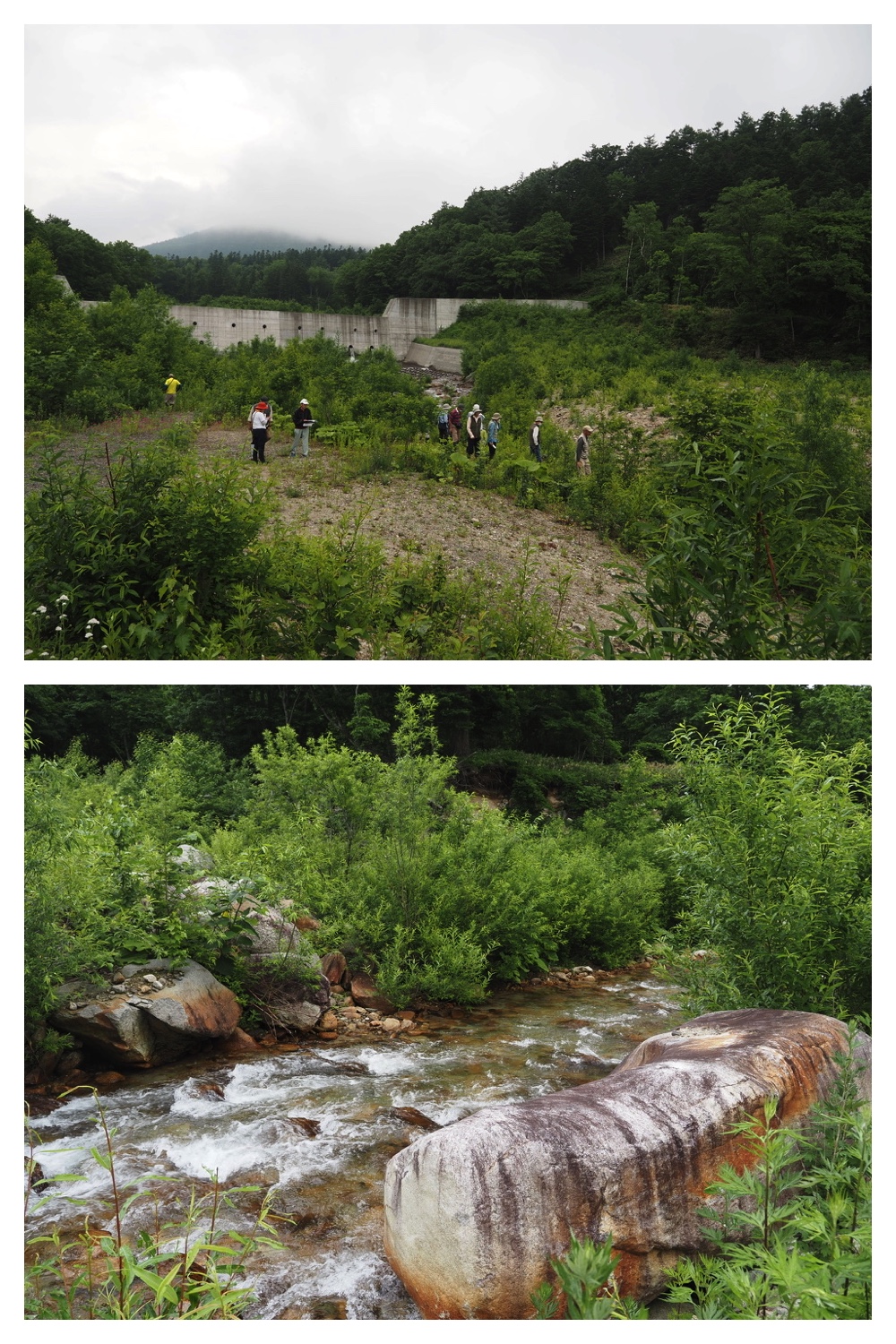

ペケレベツ川第1砂防ダム(上)、花崗岩の岩塊が転がる河床(下)

ホルンフェルス(上)、花崗岩(下)

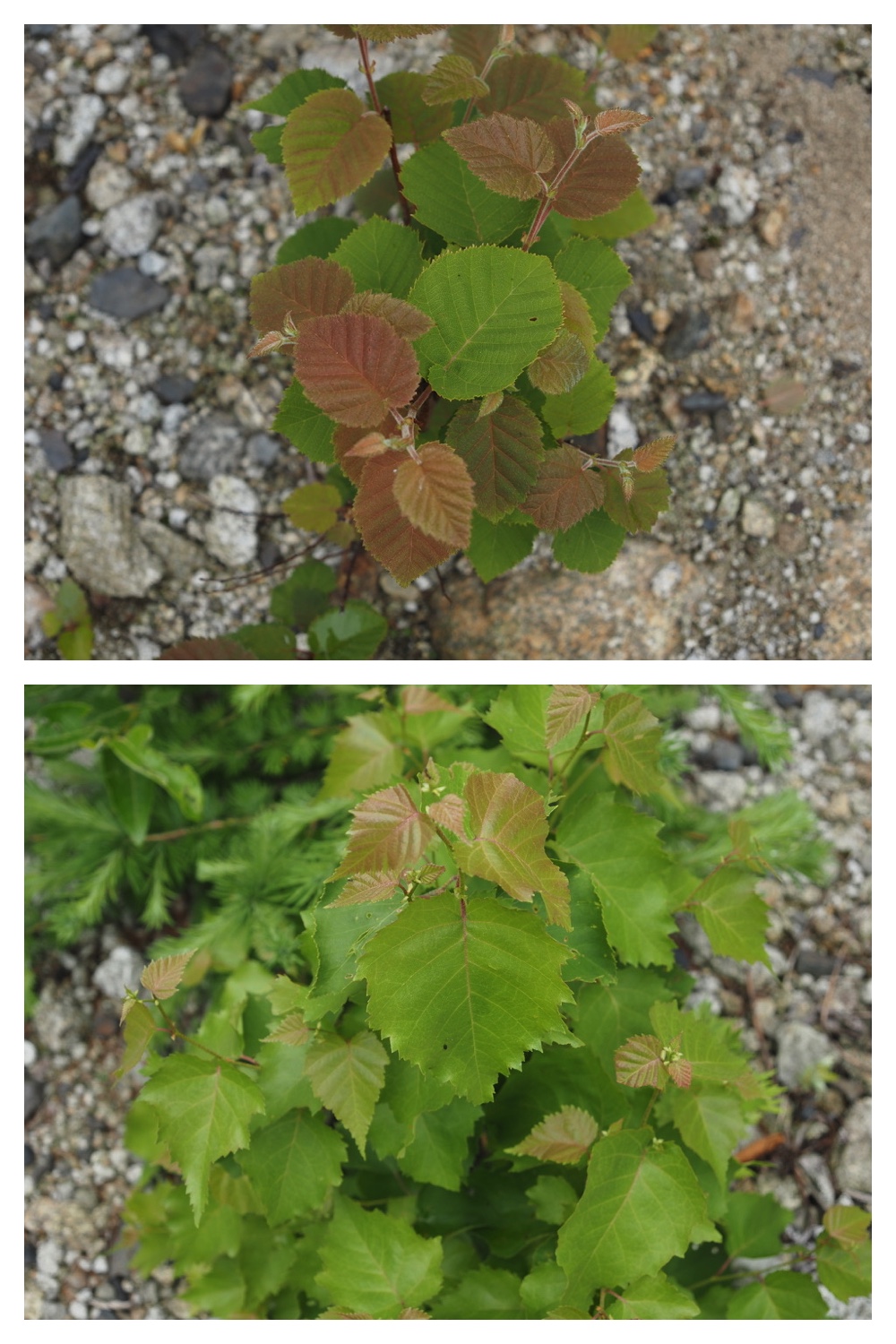

ヤチカンバの実生(上)、シラカバの実生(下)

ケショウヤナギの実生(上)、バッコヤナギ(下)

ヤチカンバ(上)、ハムシ(下)

バッタの幼生(上)、テマリツメクサ(下)

ナミテントウ(上)、ムシトリナデシコ(下)

清水公園

清水公園(上・下)

清水町、サカキ建設プラント

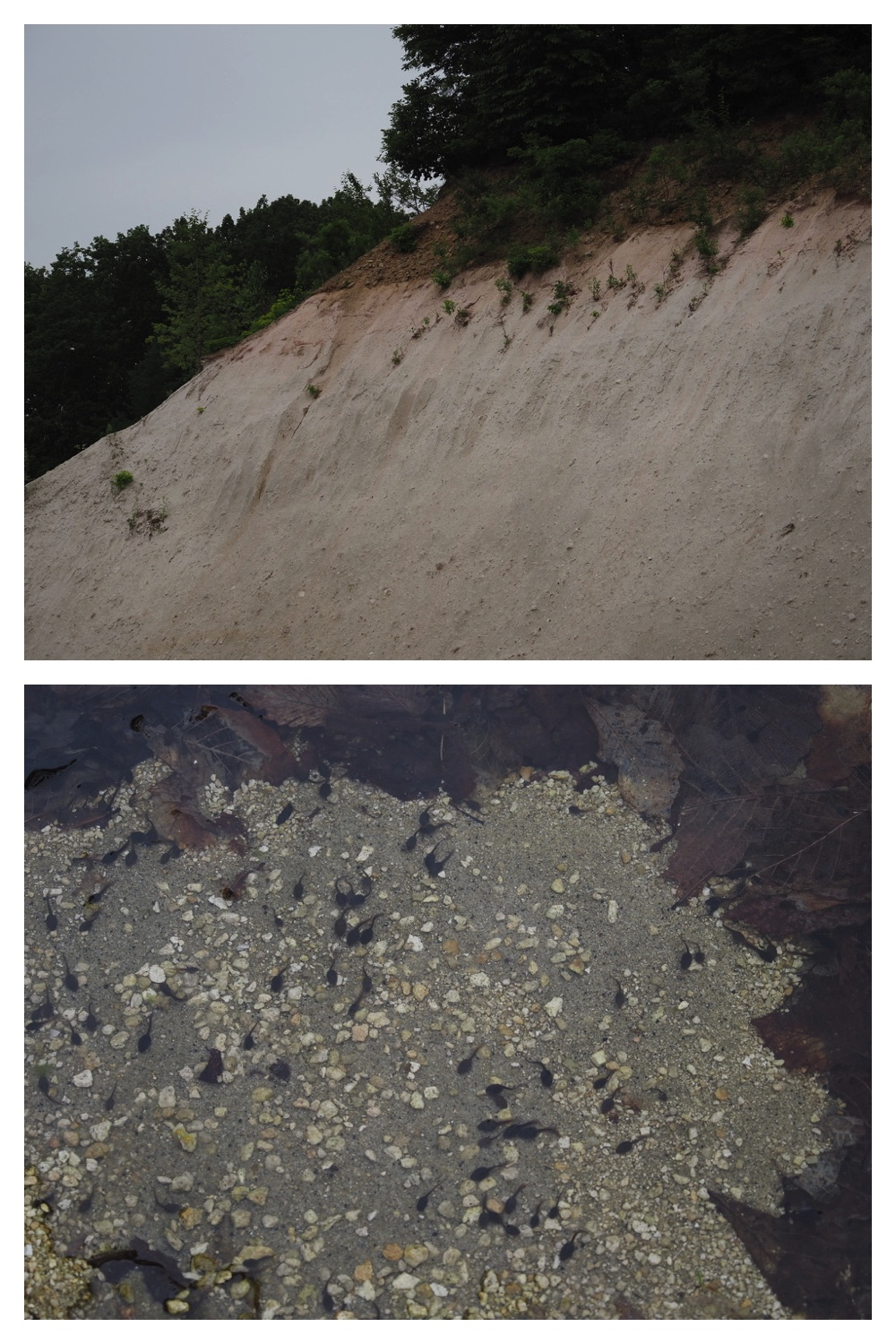

三股火砕流(上)、三股火砕流Iと三股火砕流III(下)

三股火砕流Iと三股火砕流III(上)、崖下の水溜まりにいたオタマジャクシ(下)

火砕流中に含まれていた炭化物(上・下)

三股火砕流Iと三股火砕流III(上)、火砕流上部の土層、水の流れを示している。(下)

三股火砕流Iと三股火砕流III(上)、三股火砕流Iの下部(下)

清水町、大和露頭

三股火砕流の大断面(上)、三股火砕流、亜炭層、渋山層が堆積した大和露頭(下)

"To Page Top"

十勝自然史研究会のアポイ岳登山に参加。 Climbing Mt. Apoi, joining the bus tour planned by "Tokachi Shizenshi Kenkyuukai (Natural history research group in Tokachi)". July 6, 2025

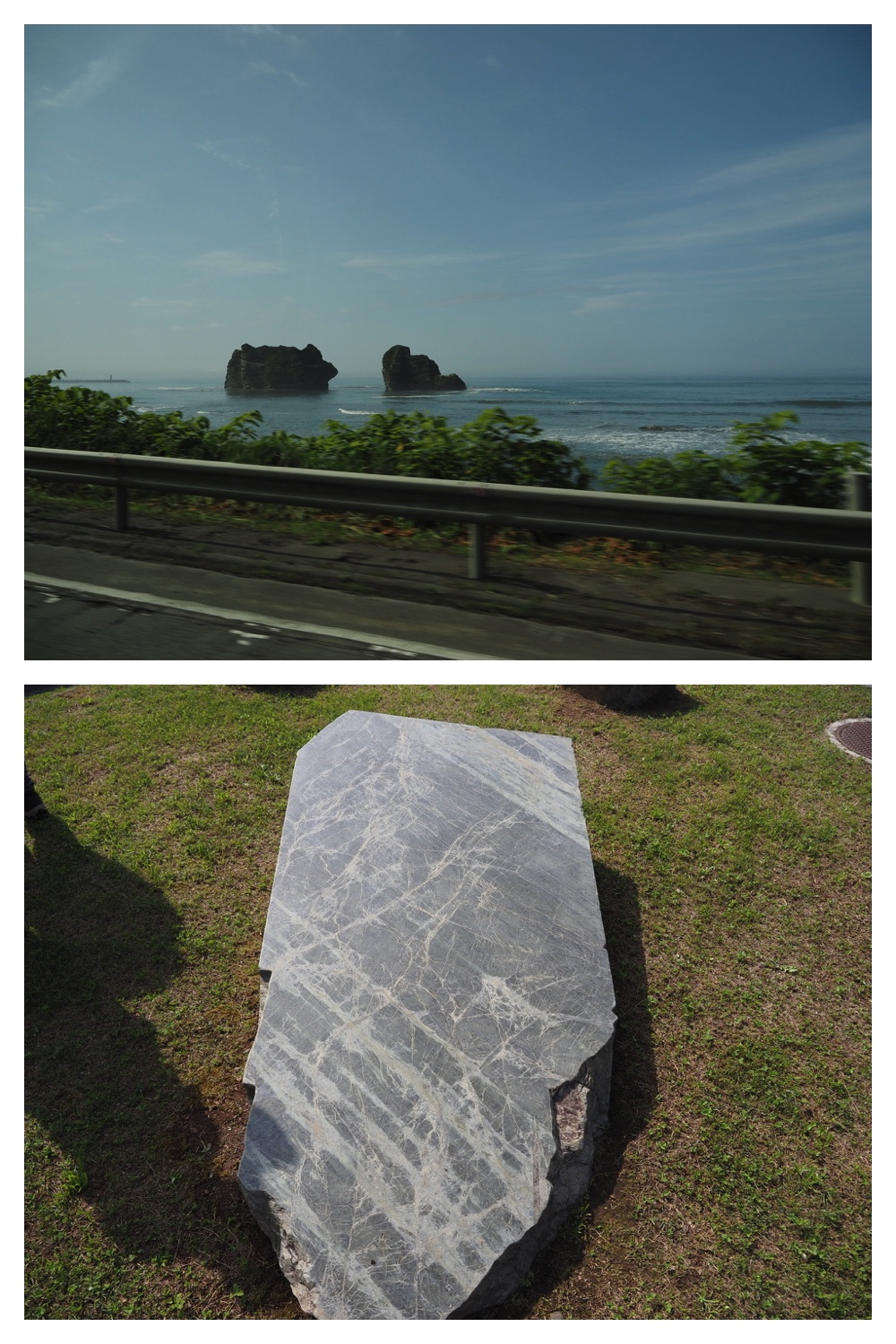

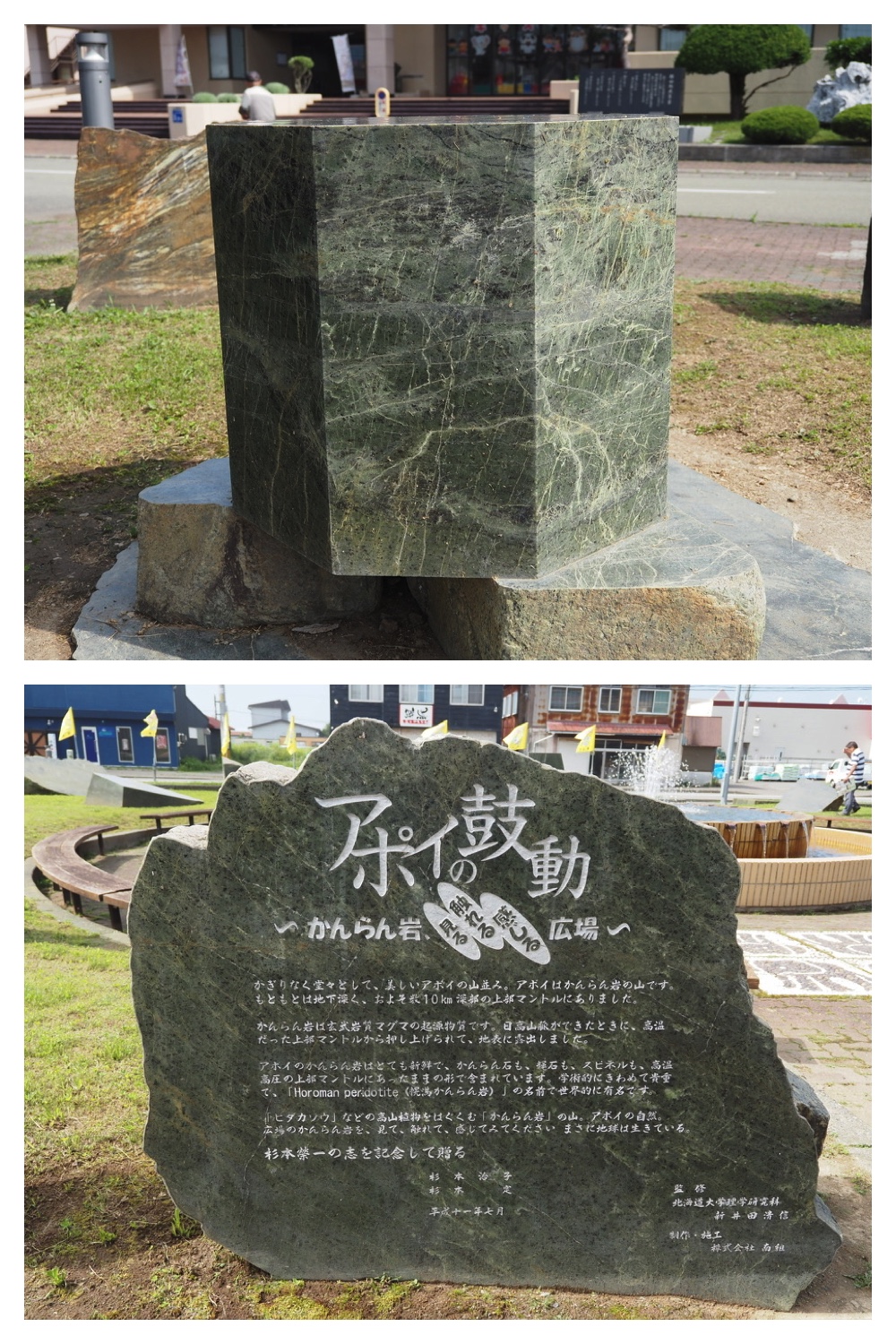

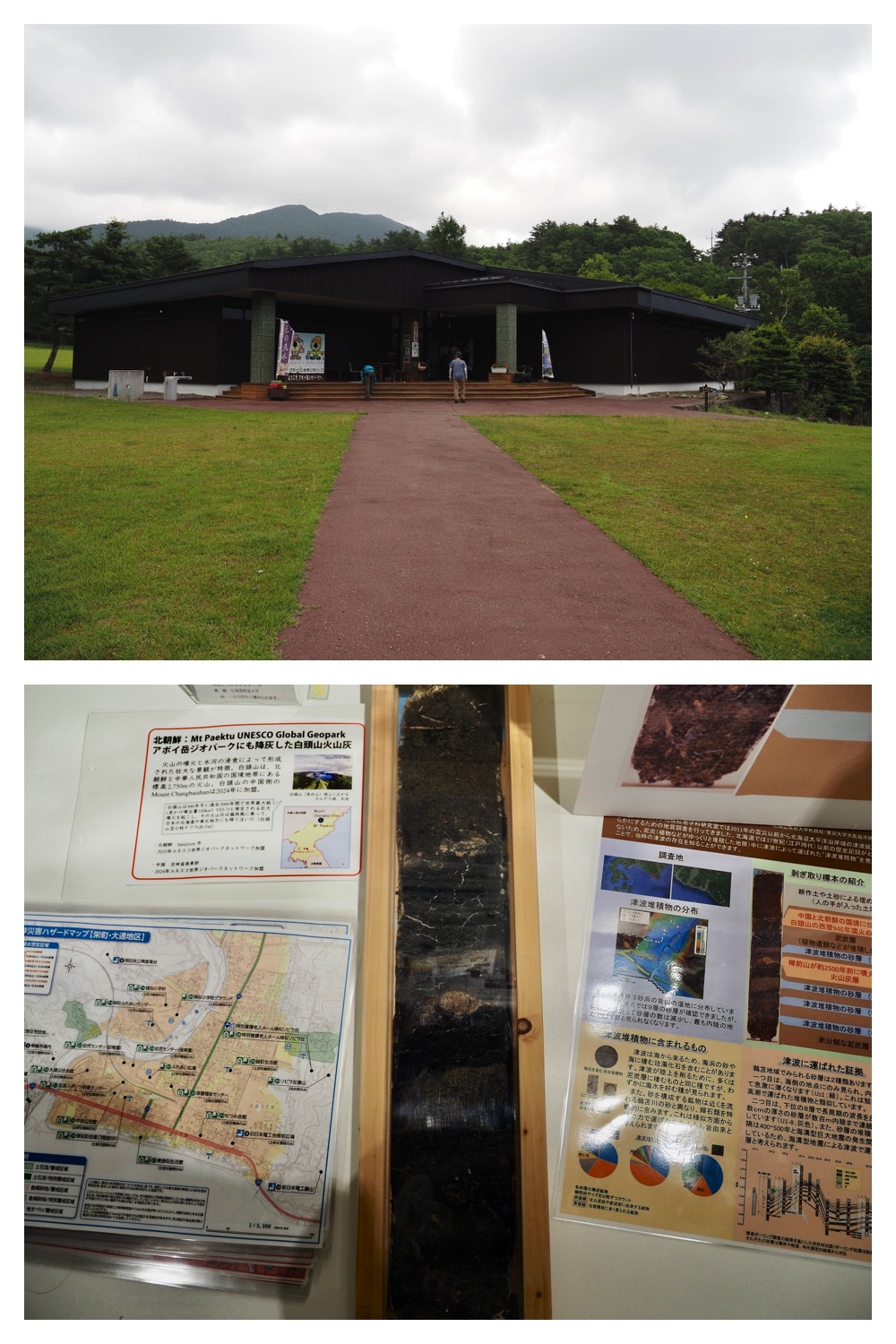

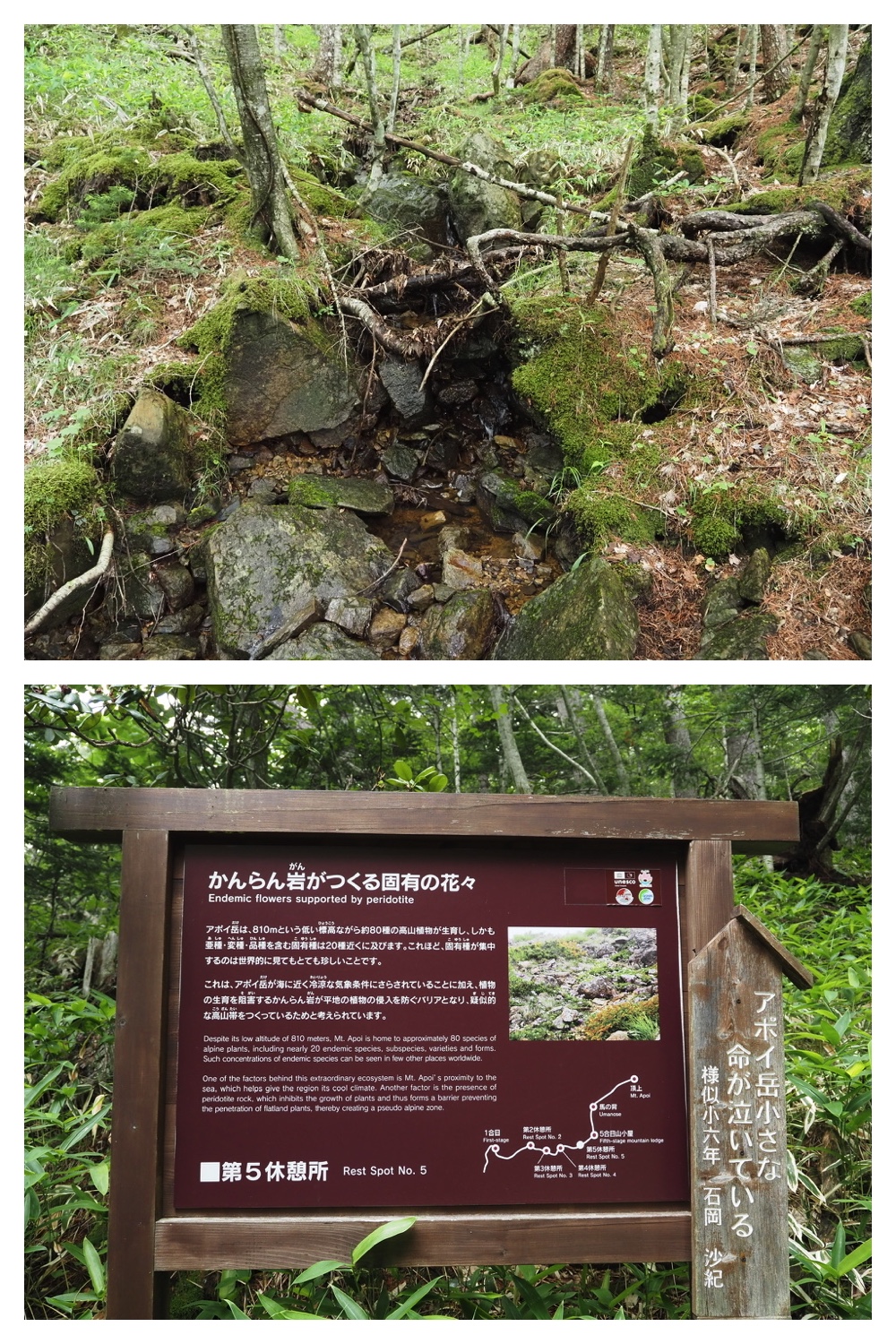

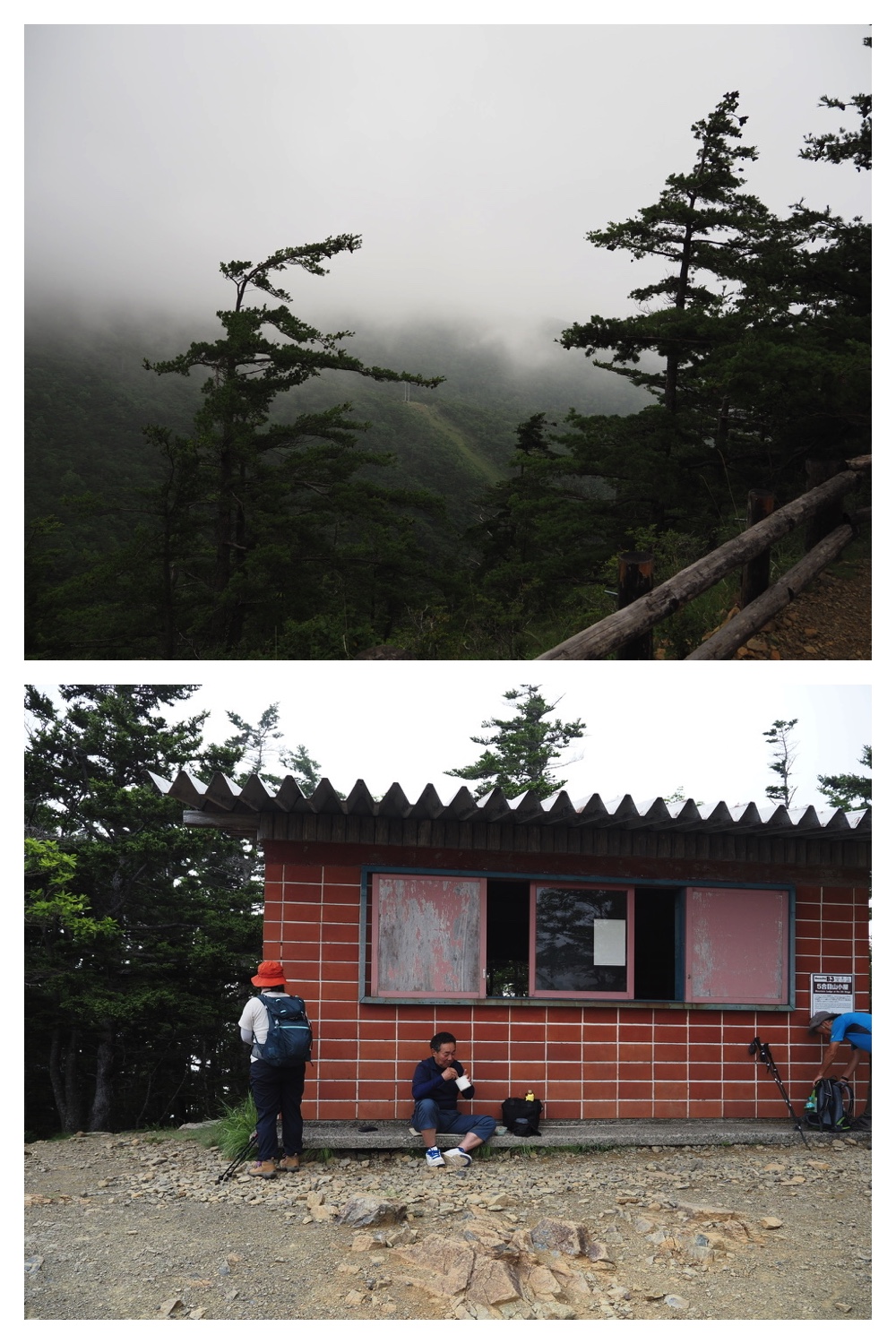

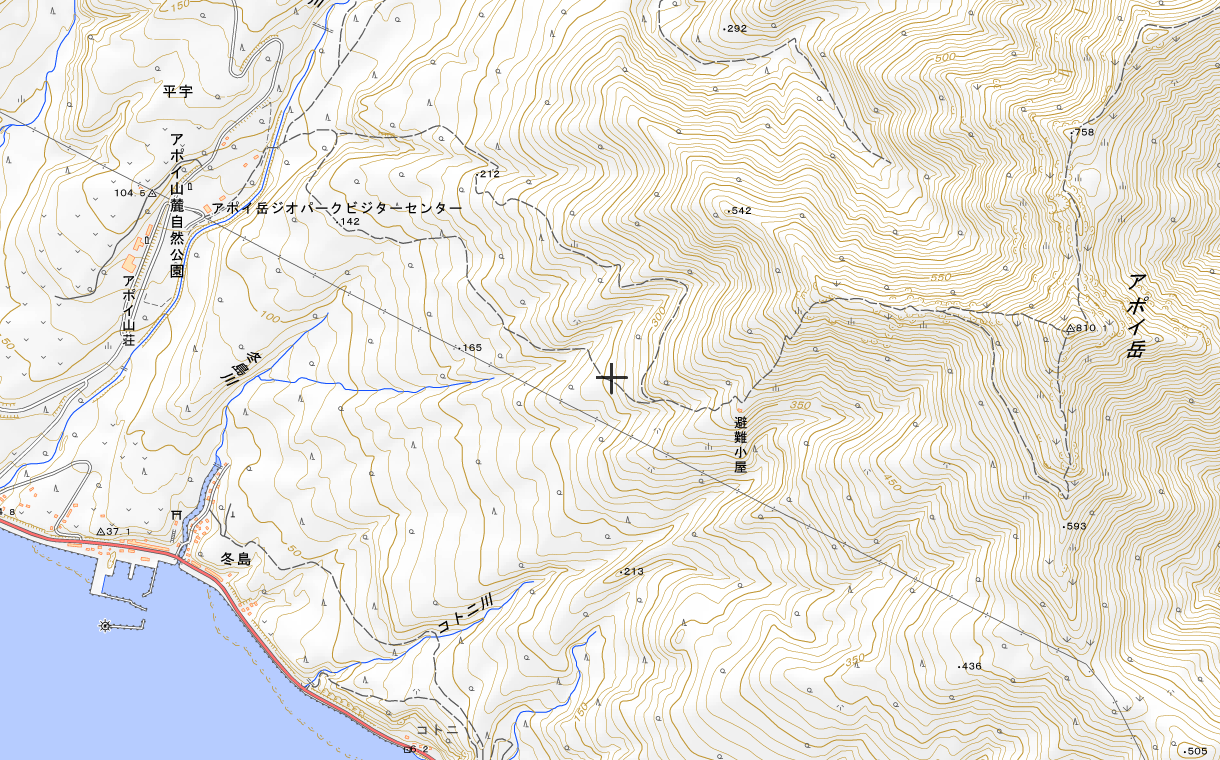

7月6日は十勝自然史研究会の催しで、アポイ岳登山に参加しました。グリーンパーク近くの駐車場をバスで6:30頃に出発し、9:00頃にアポイジオパークビジターセンターに到着しました。ジオパークビジターセンターの学芸員さんの説明を受け、センターの見学をしたのち、10時少し過ぎから登山を開始しました。登山はそれぞれのペースで行われたため、私は自然とゆっくりグループに入り、5合目ですでに昼過ぎになったのでそこで昼食を摂りました。その後、5合目まで一緒に来た人たちは下山しましたが、私は馬の背まで行ってみたかったので、再び登り続けました。しかし先に馬の背まで行っていた人たちが降りてきたので、私もそこまでにして下山しました。馬の背では霧のため見通しがきかず寒かったそうです。5合目から馬の背までの途中の道でも、イブキジャコウソウなど2、3種類の花を見ることができました。チョウはたぶんミドリヒョウモンとアカマダラを見ることができました。1991年に小学校3年と1年の長女と長男とともにアポイ岳の頂上まで登りましたが、今となっては当時頂上まで登れたことが驚異的なことであったように思われます。

早朝のグリーンパーク。6時前。(上)、大樹でトイレ休憩。(下)

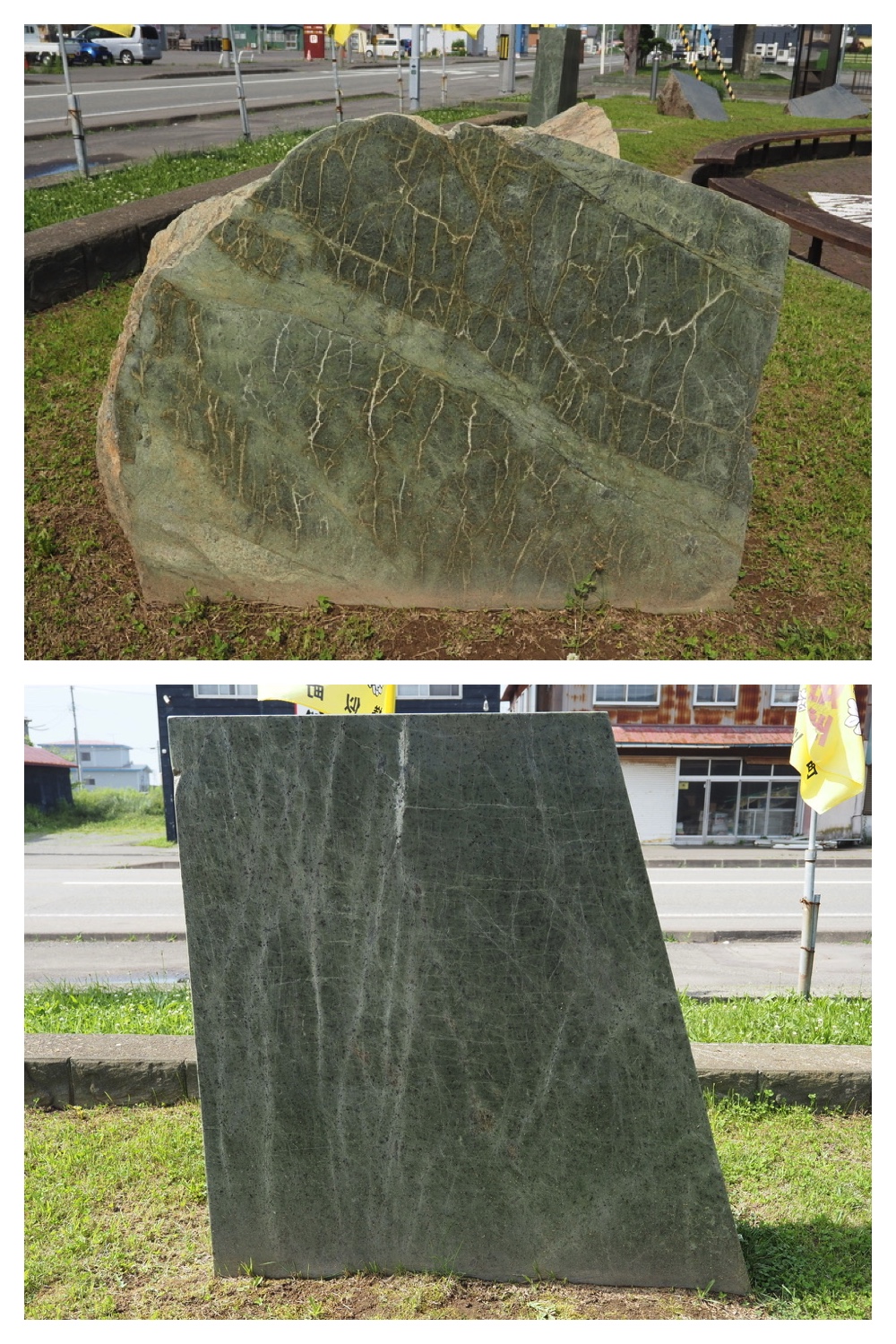

様似町の海岸(上)、様似町役場前の岩石標本園にて。ハルツバージャイト。(下)

様似町役場前の岩石標本園にて。噴水。(上)、英語説明板。(下)

ハルツバージャイト。(上)、岩石標本園銘盤。(下)

ダナイト。(上)、ハルツバージャイト(ダナイト脈を含む)。(下)

ハルツバージャイト。(上)、ダナイト。(下)

様似町役場前の岩石標本園にて。ダナイト。(上)、縞状紫蘇輝石片麻岩。(下)

アポイ岳ジオパークビジターセンター。(上)、白頭山-苫小牧(B-Tm)テフラ(10世紀前半)、十勝c(To-c)テフラ(2500-3000 yBP)、津波堆積物などが含まれる土壌断面標本(モノリス)。浦河町と様似町の町境付近で調査、作成したもの。(下)

ビジターセンター前に飾られていたアポイハハコのジオラマ。(上)、入山届け記入場所。10:17頃。(下)

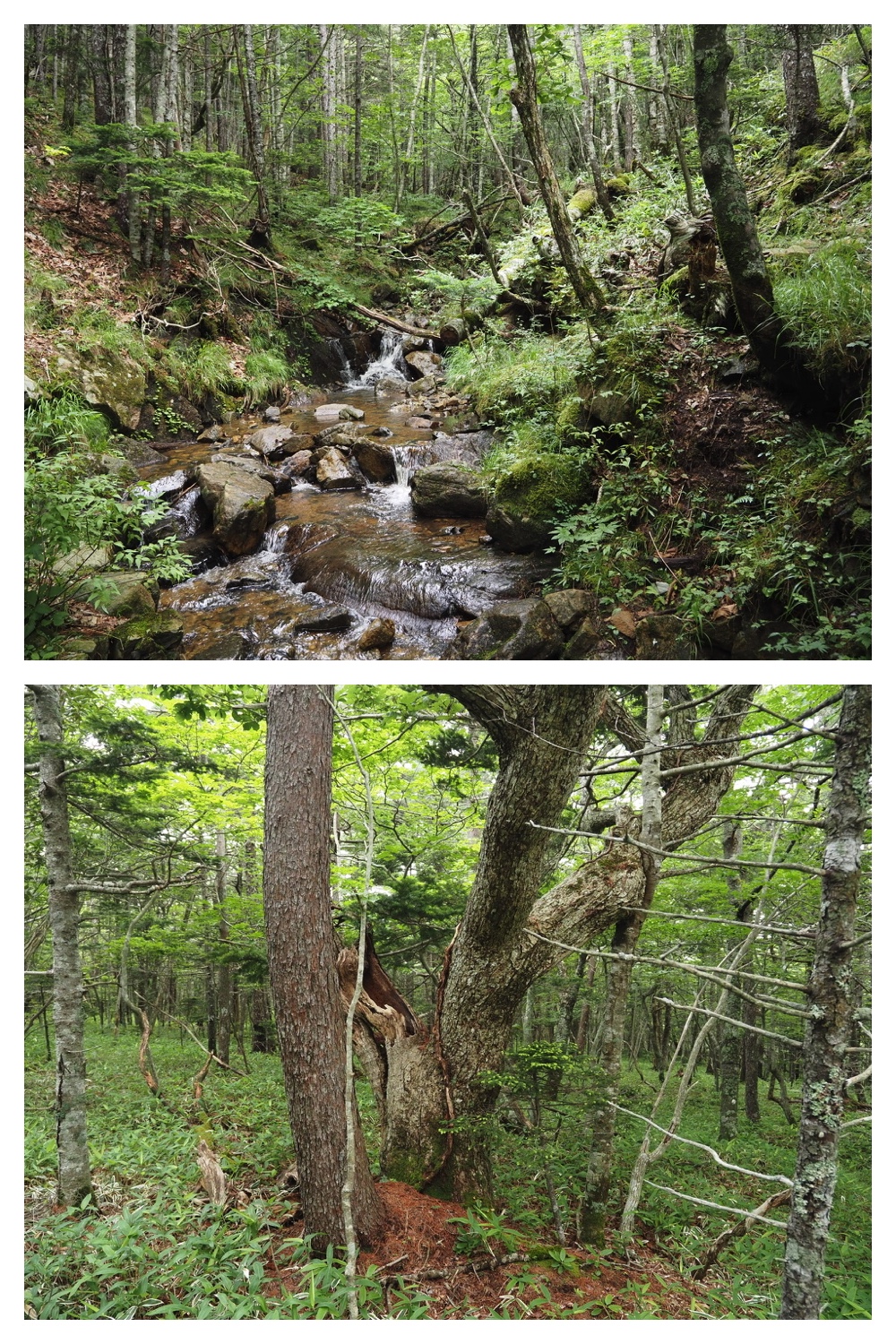

麓の登山路を進むメンバー。10:28頃。(上)、途中の第3休憩所。11:05頃。(下)

第4休憩所。ニホンザリガニが生息する谷川。11:27頃。(上)、ミズナラとアカエゾマツが絡む木立。11:36頃。(下)

第5休憩所付近。11時53分。(上・下)

5合目避難小屋付近。12時19分(上)、お弁当を食べる運転手さんと、ゆっくり組の道連れ。(下)

5合目付近の標高380m。アポイ岳の標高は810mなのでまだ430mもあります。12時28分。((上)、エゾノカワラマツバ(アカネ科)。13時23分。(下)

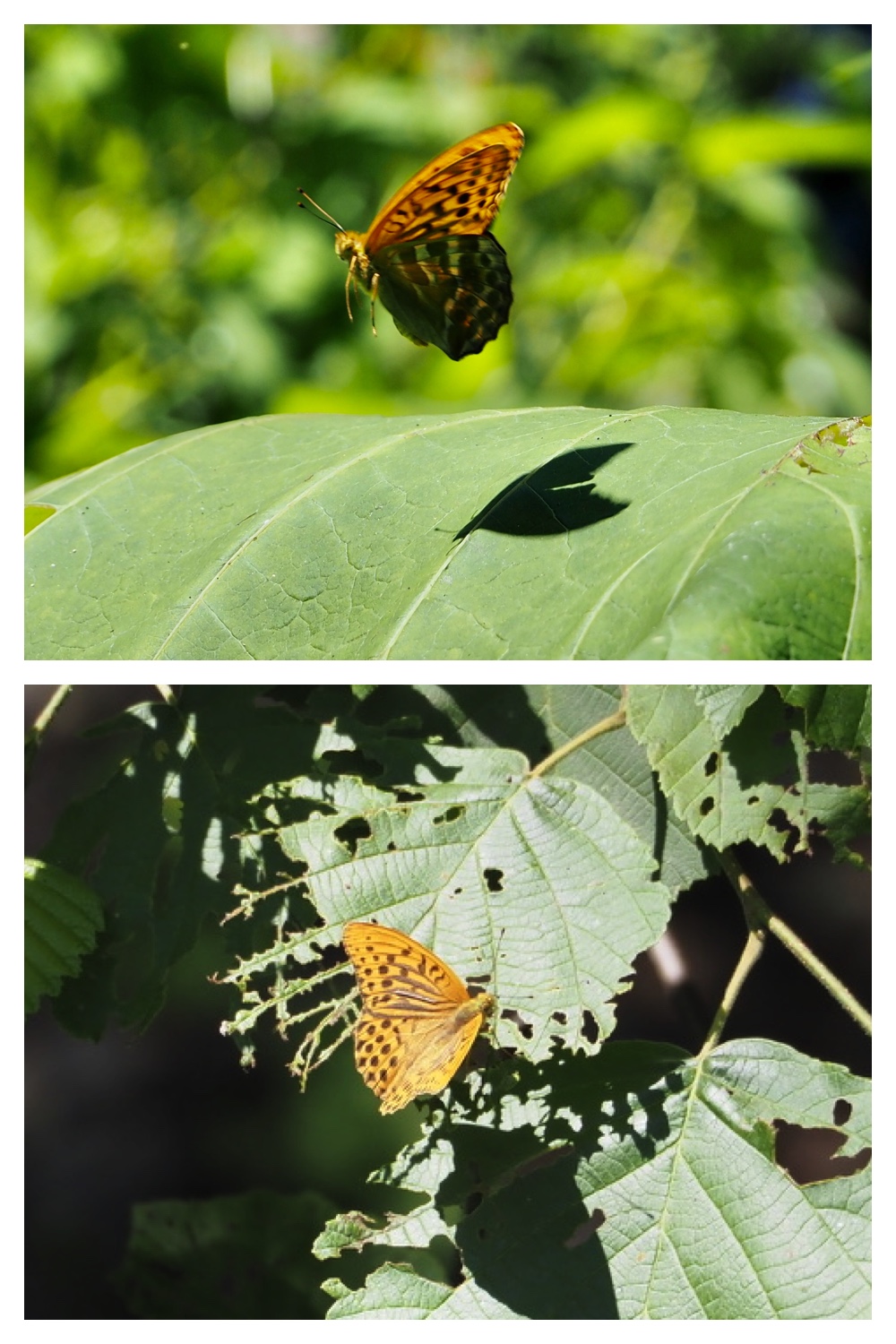

ミドリヒョウモン。12時55分。(上・下)

フタスジチョウ。13時4分。(上)、イブキジャコウソウ(シソ科)。12時24分。(下)

イブキジャコウソウ(シソ科)(上)、エゾノカワラマツバ(アカネ科)。13時12分。(下)

アポイアザミ(キク科)。13時14分。(上・下)

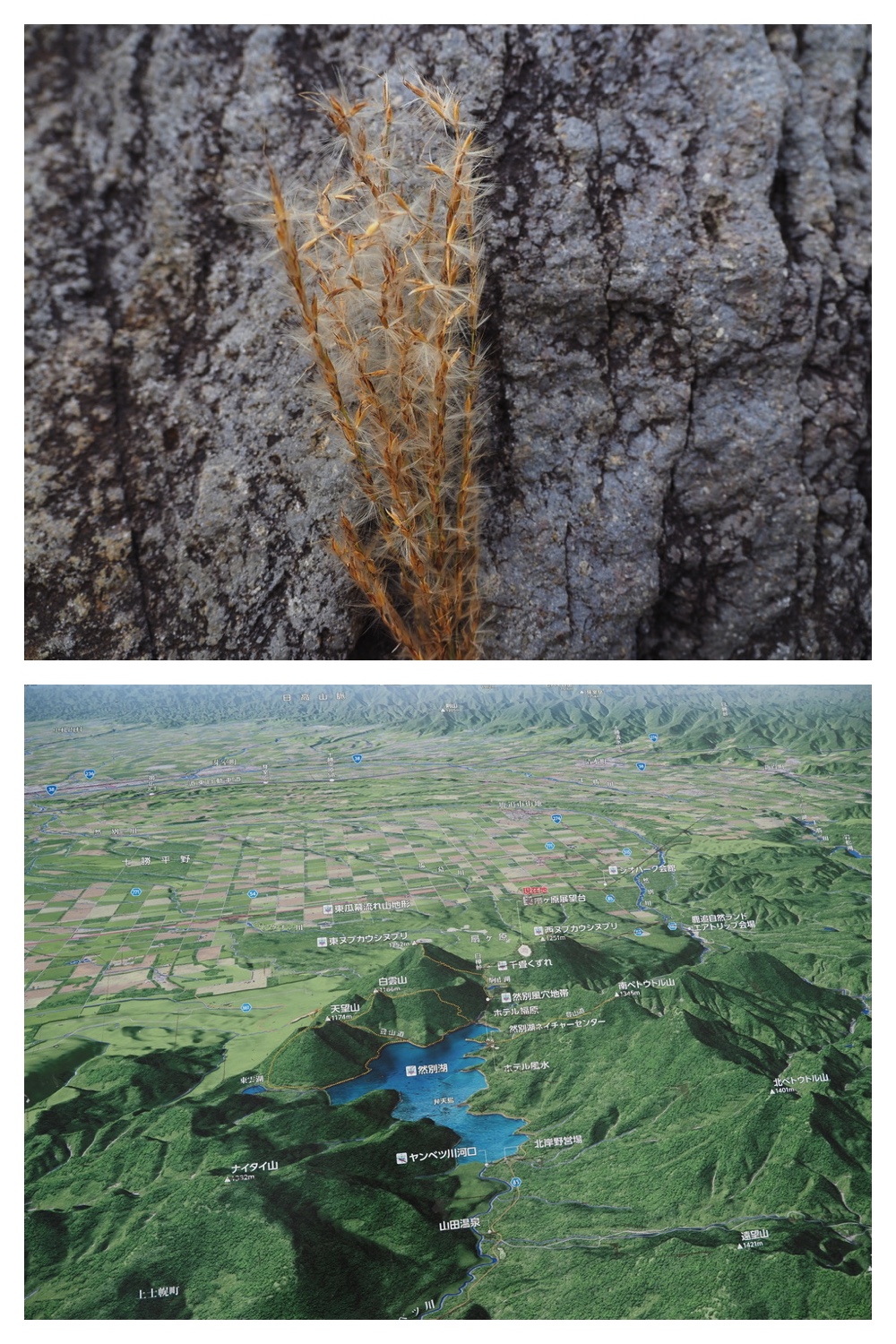

登山路の蛇紋岩。13時18分。(上)、タカネノガリヤス(イネ科)。13時32分。この付近から下山開始。(下)

サマニオトギリ(オトギリソウ科)。13時34分。(上)、ヒメマイマイ(Ainohelix editha)。山麓の湿った登山路にて。第3と第4休憩所の中間付近。11時21分。(下)

下山中、馬の背と5合目の間の登山路沿いで見たフタスジチョウ。13時52分。(上・下)

下山中、麓の登山路沿いで見たツルアリドオシ(アカネ科)。15時2分。(上)、薄黄色の苔(種類不明)。15時6分。(下)

アポイ岳周辺地形図。国土地理院2万5千分の一地形図より。

"1991年に子供たちと登ったアポイ岳登山の写真"

"To Page Top"

十勝自然史研究会の巡検で、十勝川上流方面の三股火砕流と基盤岩を観察。 Observing "Mitsumata" pyroclastic flow and "Shibusan" sedimentary layers and basal rocks of Hokkaido in the upper stream area of Tokachi river by joyning the excursion of "Tokachi Shizenshi Kenkyuukai (Natural history research group in Tokachi)". July 12, 2025

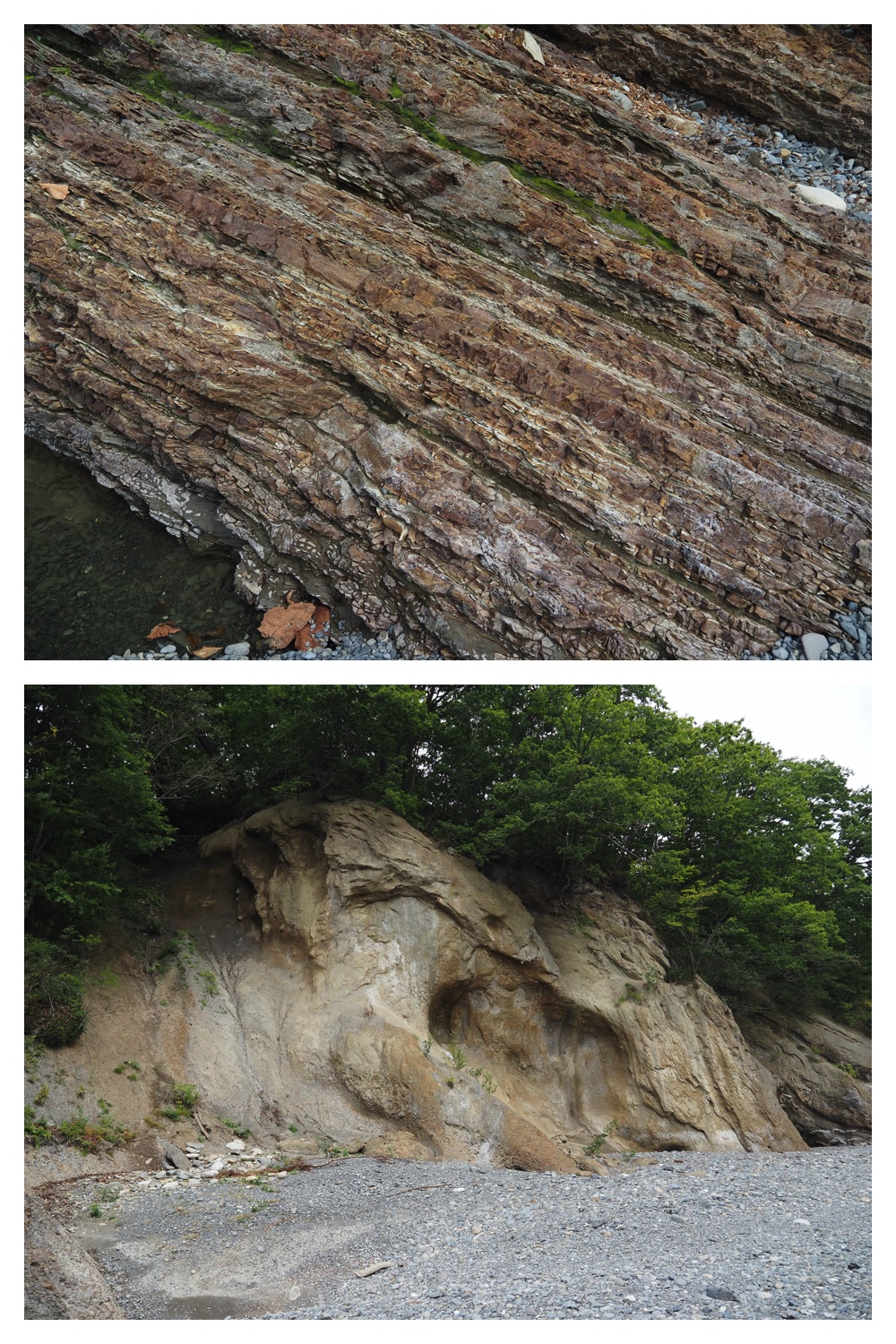

7月12日は十勝自然史研究会の野外巡検に参加し、十勝川の上流方向に行きました。6月21日の巡検でも見た十勝三股火砕流を上流側に追い、前回見ることができなかった2番目と4番目の火砕流および三股火砕流よりも下にあるオサルシナイ層などを見学しました。十勝川の上流部ではまだ日高山脈や大雪山ができる2000万年以上前の海底でできた基盤岩を見ました。基盤岩が山深いところで見つかるというのも面白いことだなと思いました。また、上流部から帰ってくる途中、川の沢ごとに河原に堆積した礫の色や種類が異なることを確認しました。いろいろわからない用語なども飛び交って頭が混乱しています。山の中の川沿いではめずらしいチョウもたくさん見ることができました。

集合時間前と帰着後の緑ヶ丘公園。7:55 - 8:00

百年記念館の西側の通り(上)、朝の十勝池(下)

カンパニュラ(上)、17時過ぎの十勝池(下)

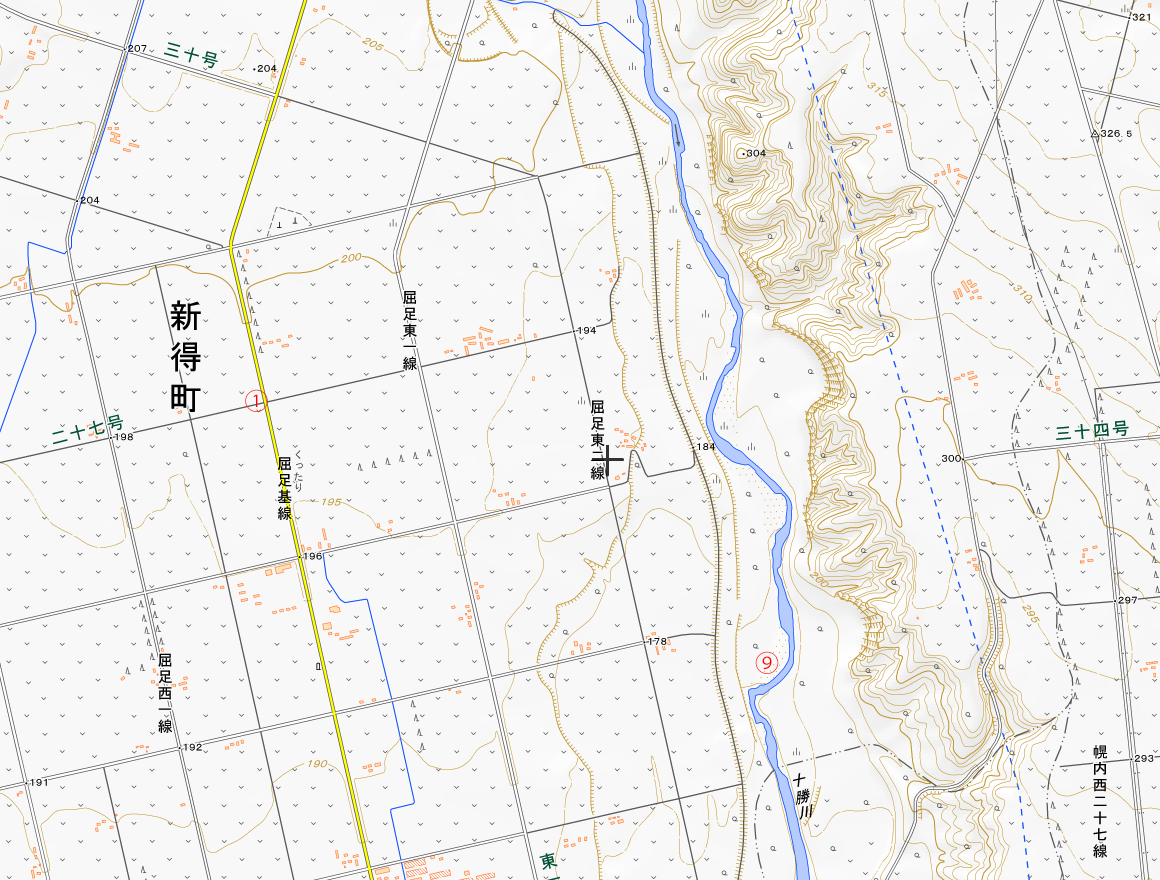

屈足27号露頭とその西側の三股火砕流IIの露頭。地点①、9:36 - 9:52

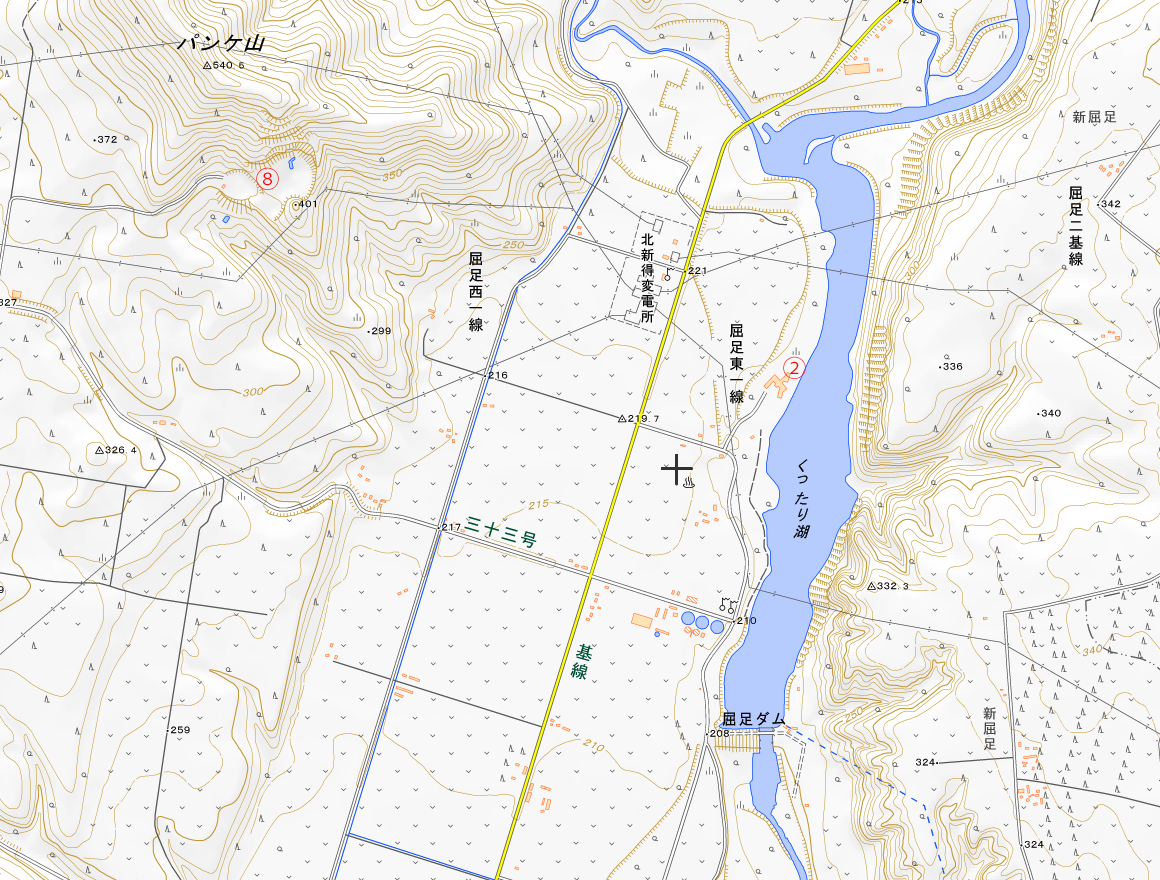

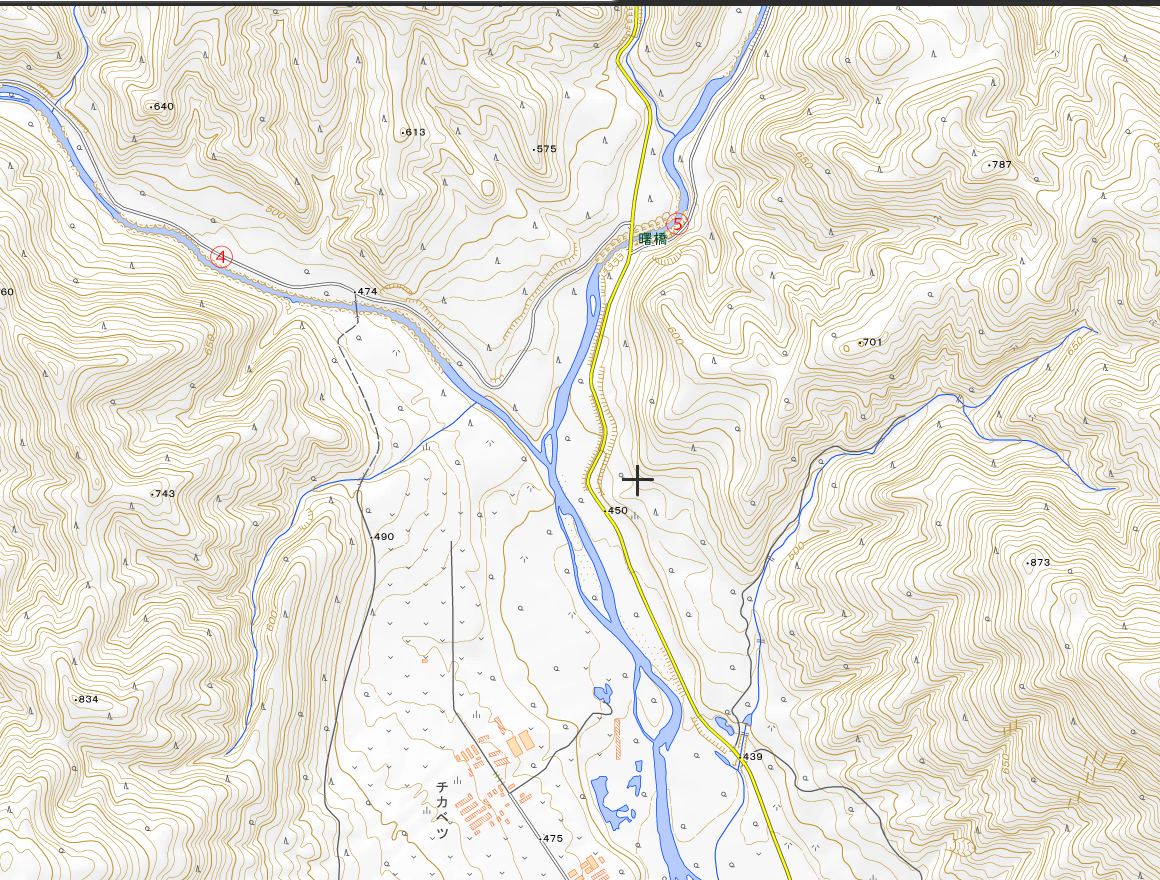

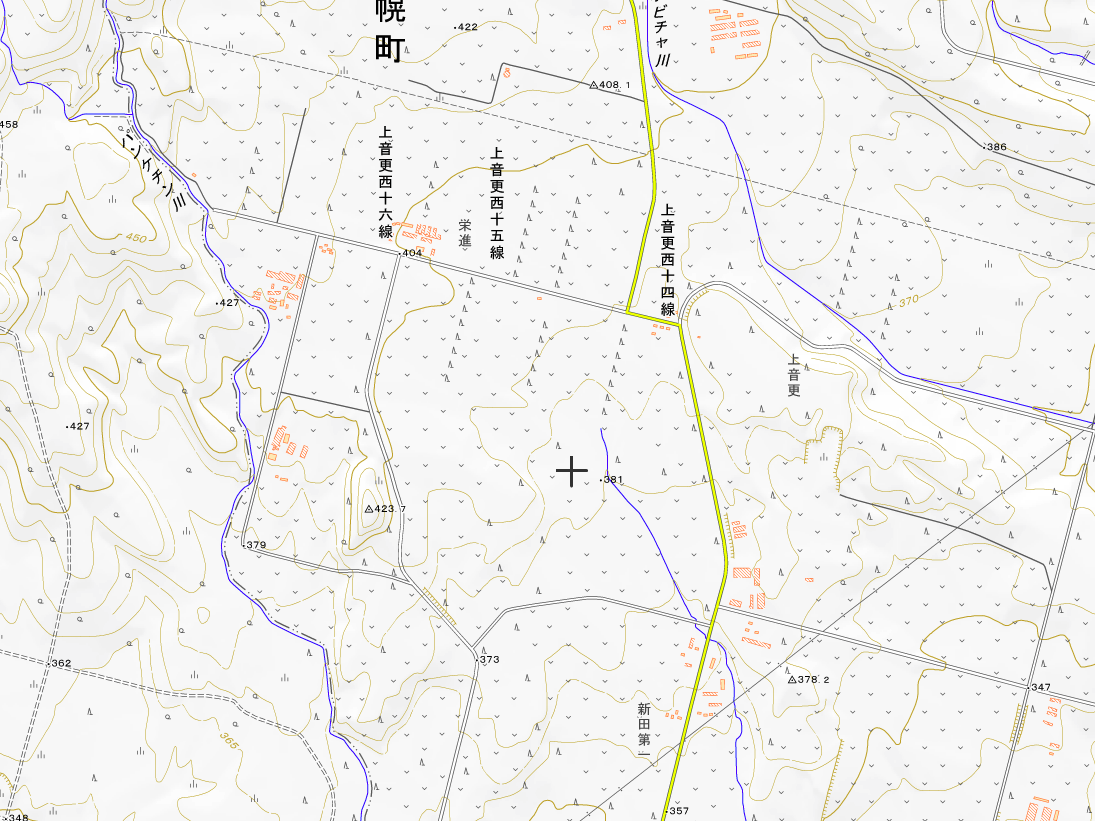

地図1:屈足27号露頭観察地点①と十勝川河岸のオサルシナイ層観察地点⑨

屈足27号露頭(上・下)

屈足27号露頭(上・下)

屈足27号露頭におけるそれぞれの層の説明。

三股火砕流IIの露頭。火砕流IIは固結している。(上・下)

屈足27号露頭における三股火砕流II層の位置。

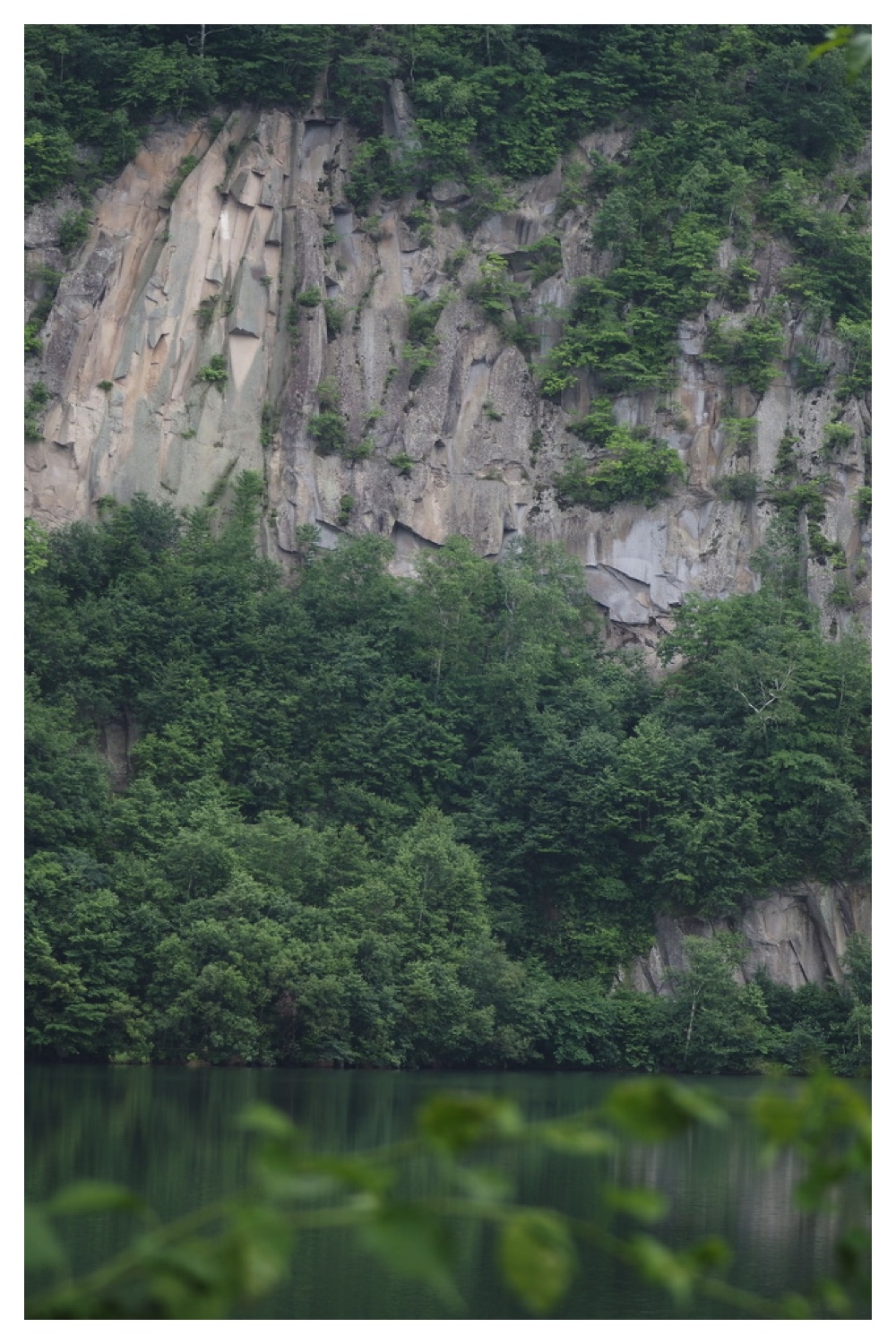

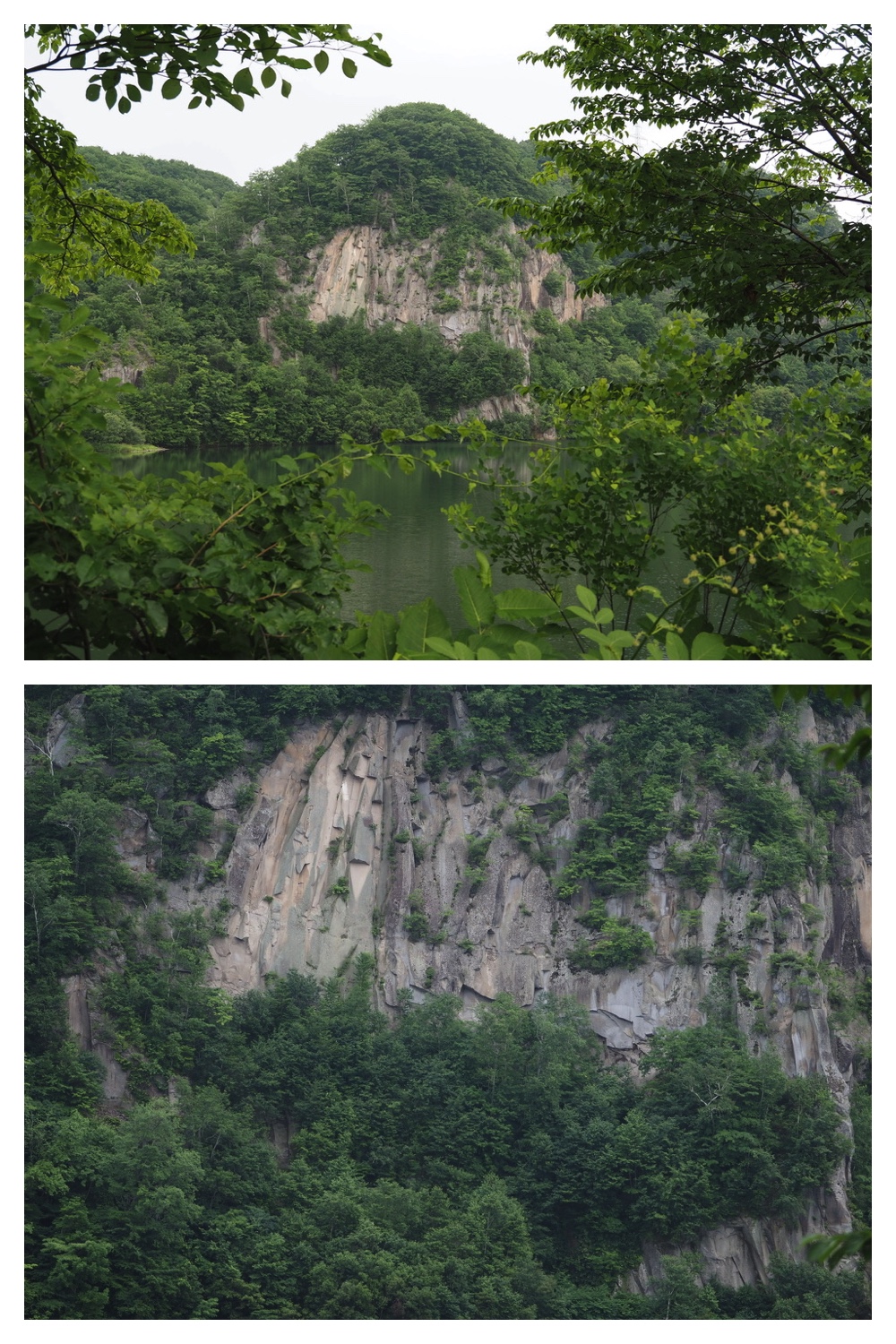

屈足湖岸の柱状節理を成す凝灰岩状の三股火砕流。地点②、 10:00 - 10:16

地図2:柱状節理を成す凝灰岩状の三股火砕流②と岩松砕石場⑧

柱状摂理を成す固結した凝灰岩状の三股火砕流

柱状摂理を成す固結した凝灰岩状の三股火砕流(上・下)

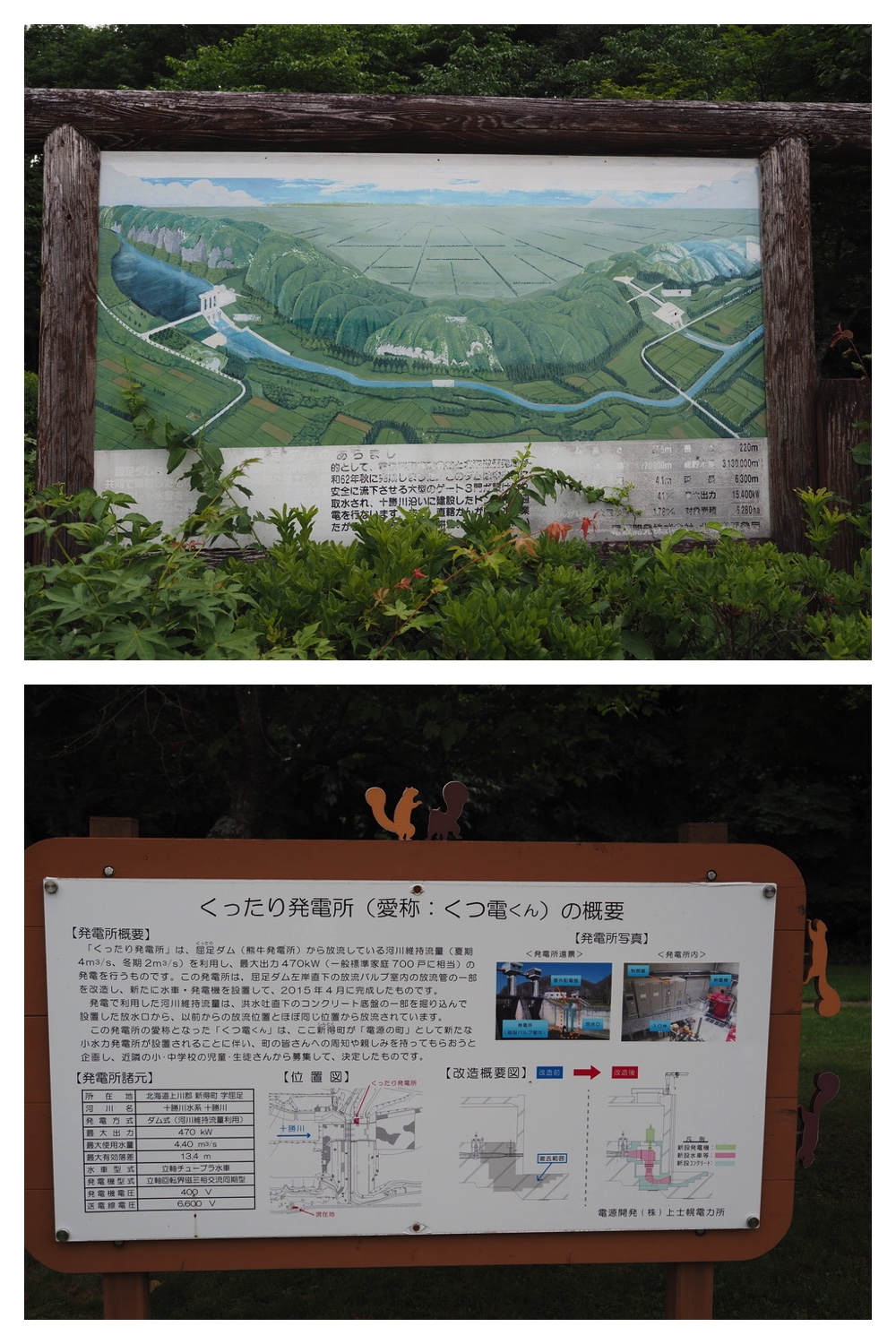

くったり発電所の案内図(上・下)

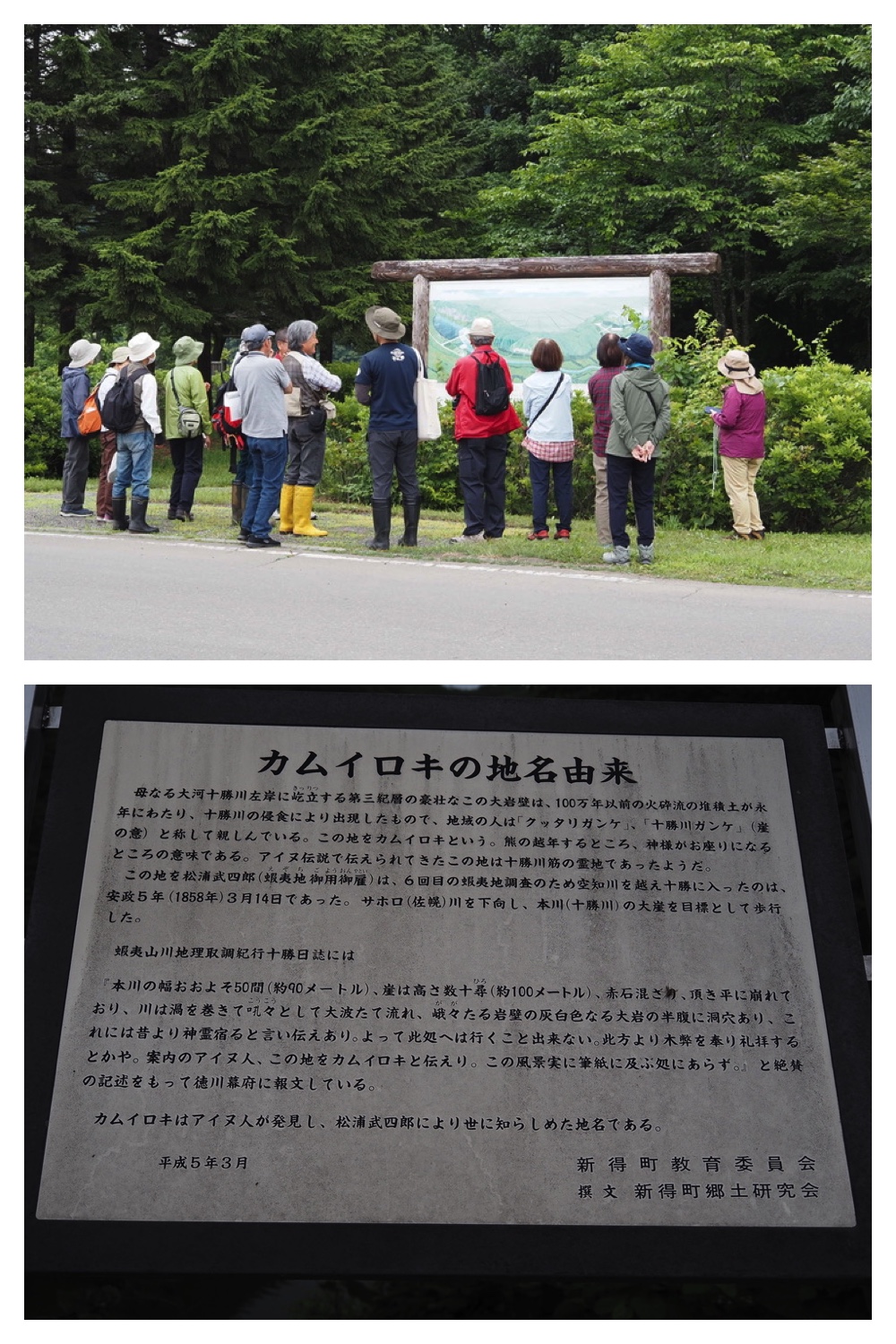

くったり発電所の案内図(上)、ガンケ、カムイロキの地名由来(下)

丸山火山方向の眺めとトムラ集落の小中学校

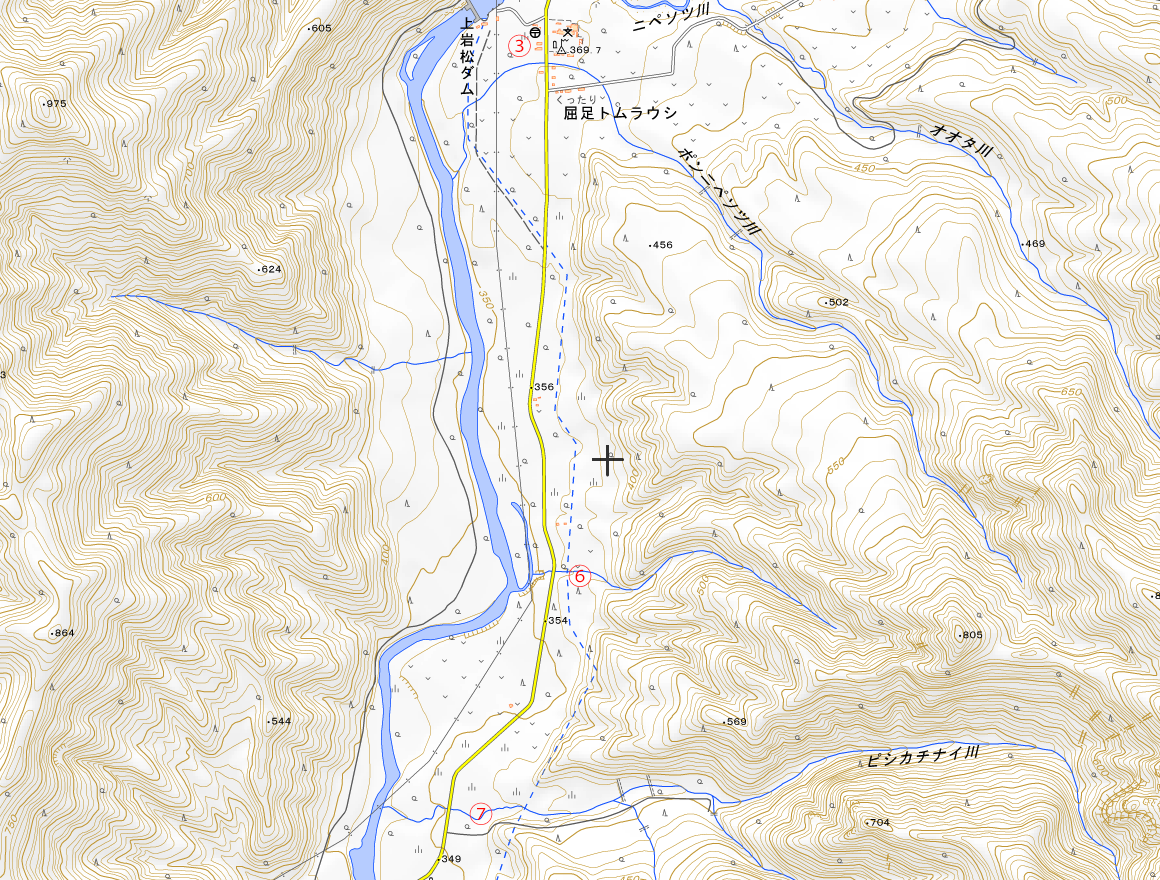

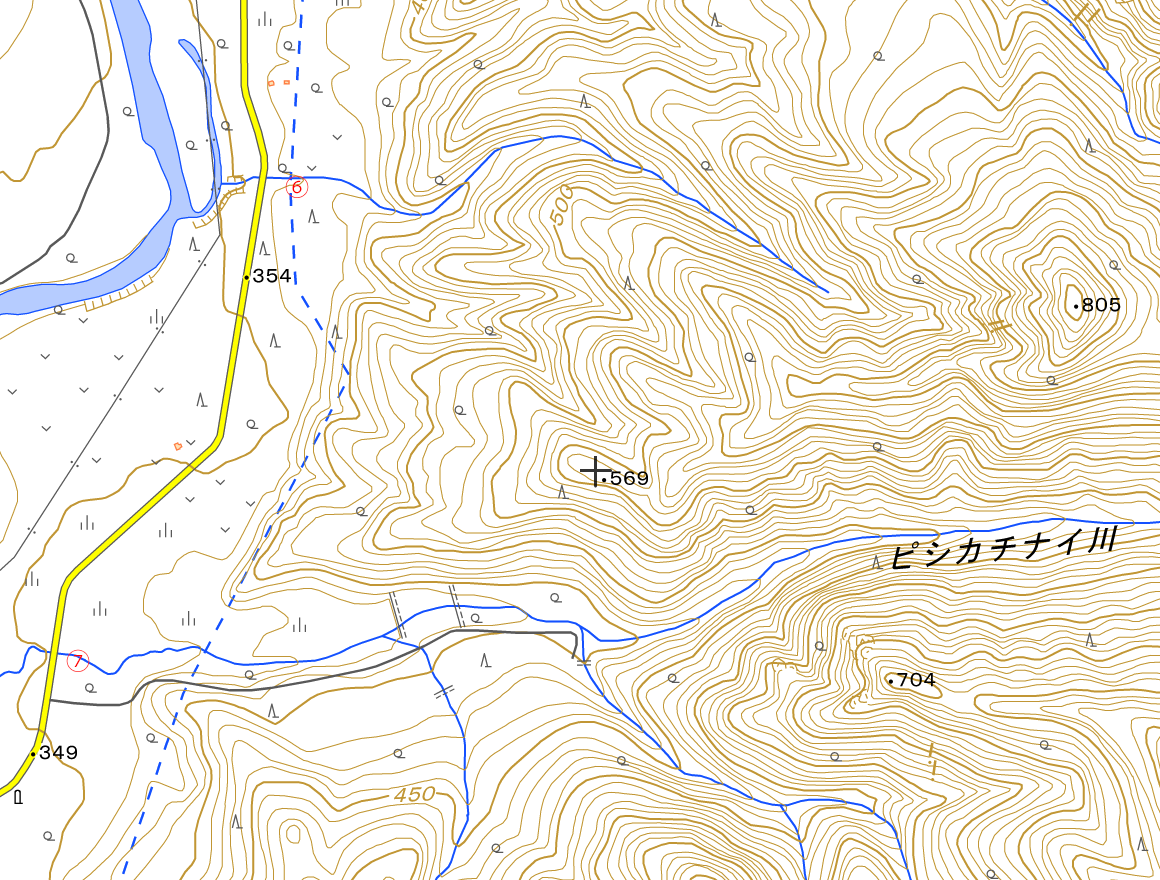

地図3:山の交流館とむら③、805峰川⑥、ピシカチナイ川⑦

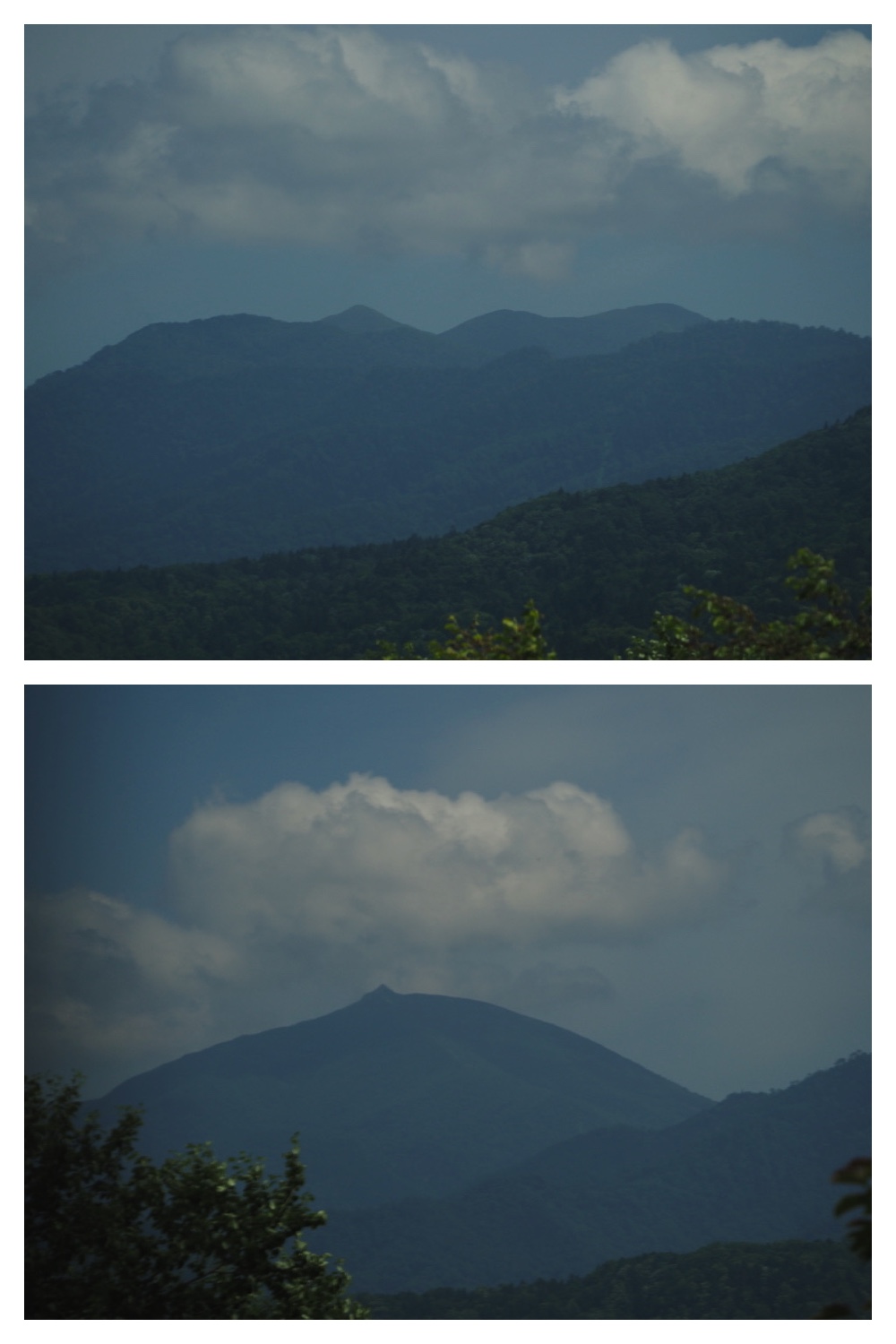

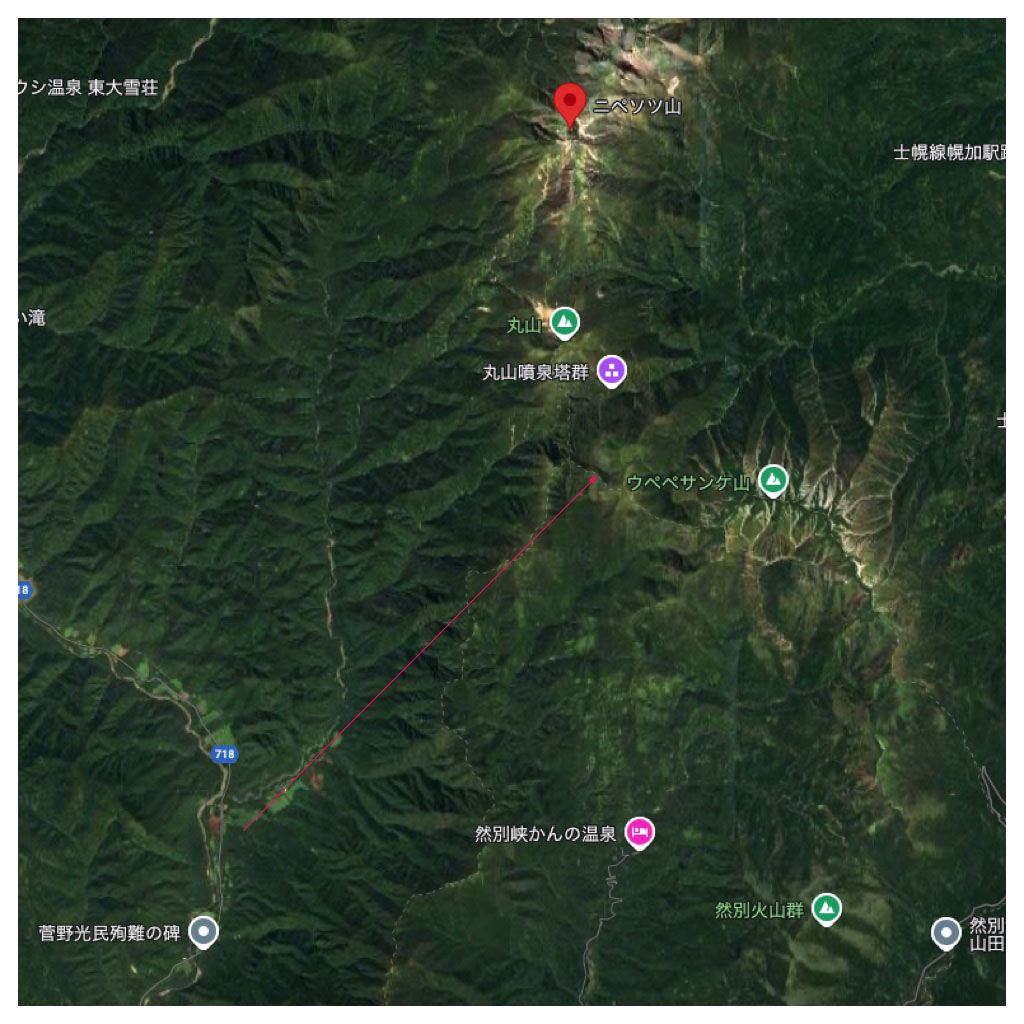

バスから見えた丸山火山方向の山々。ウペペサンケ山(上)、丸山(下) 10:43

バスから見えた丸山火山とウペペサンケ山の方向。 10:43

富村小・中学校(上・下)

富村郵便局兼山の交流館とむら(上)、トムラウシ山を中心とする山々の案内図(下)

山の交流館とむらを出発しニペソツ川を渡る。 11:06

シイ十勝川の河床と基盤岩。地点④、 11:28 - 12:00

地図4:シイ十勝川の河床④、トムラウシ川の頁岩崩積地点⑤

川を見るメンバー(上)、上流方向(下)

下流方向(上)、上流方向(下)

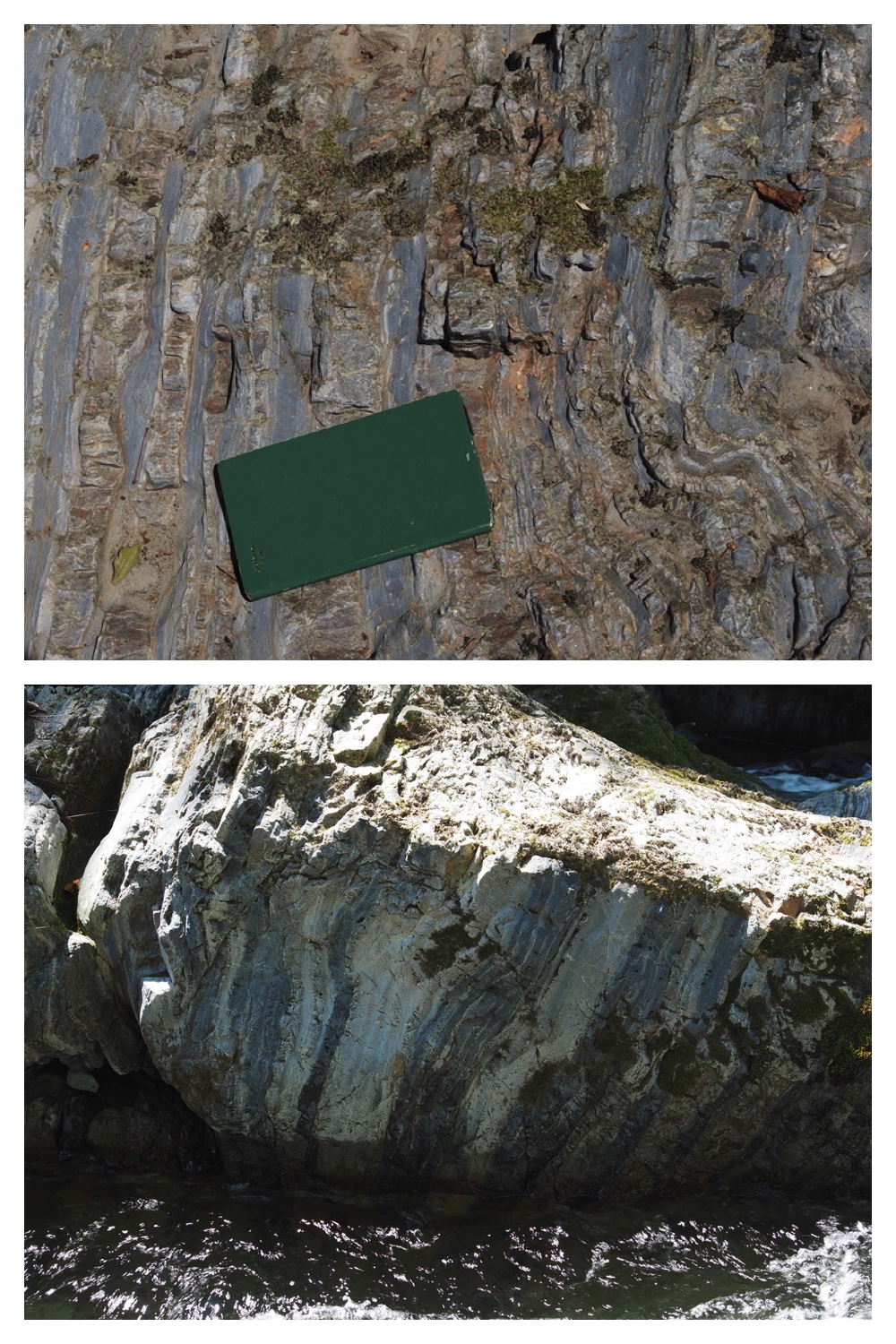

基盤岩の砂岩・泥岩の互層(タービダイト)(上・下)

基盤岩の砂岩・泥岩の互層(タービダイト)(上・下)

シー十勝川の河床の植物。地点④

ミヤマウツボグサ(上)、キツネノボタン(下)

キツネノボタンにとまる種類不明の蛾(マエチャマダラメイガまたはアカマダラメイガ?)(上・下)

ミヤマウツボグサ(上)、オオバコ(下)

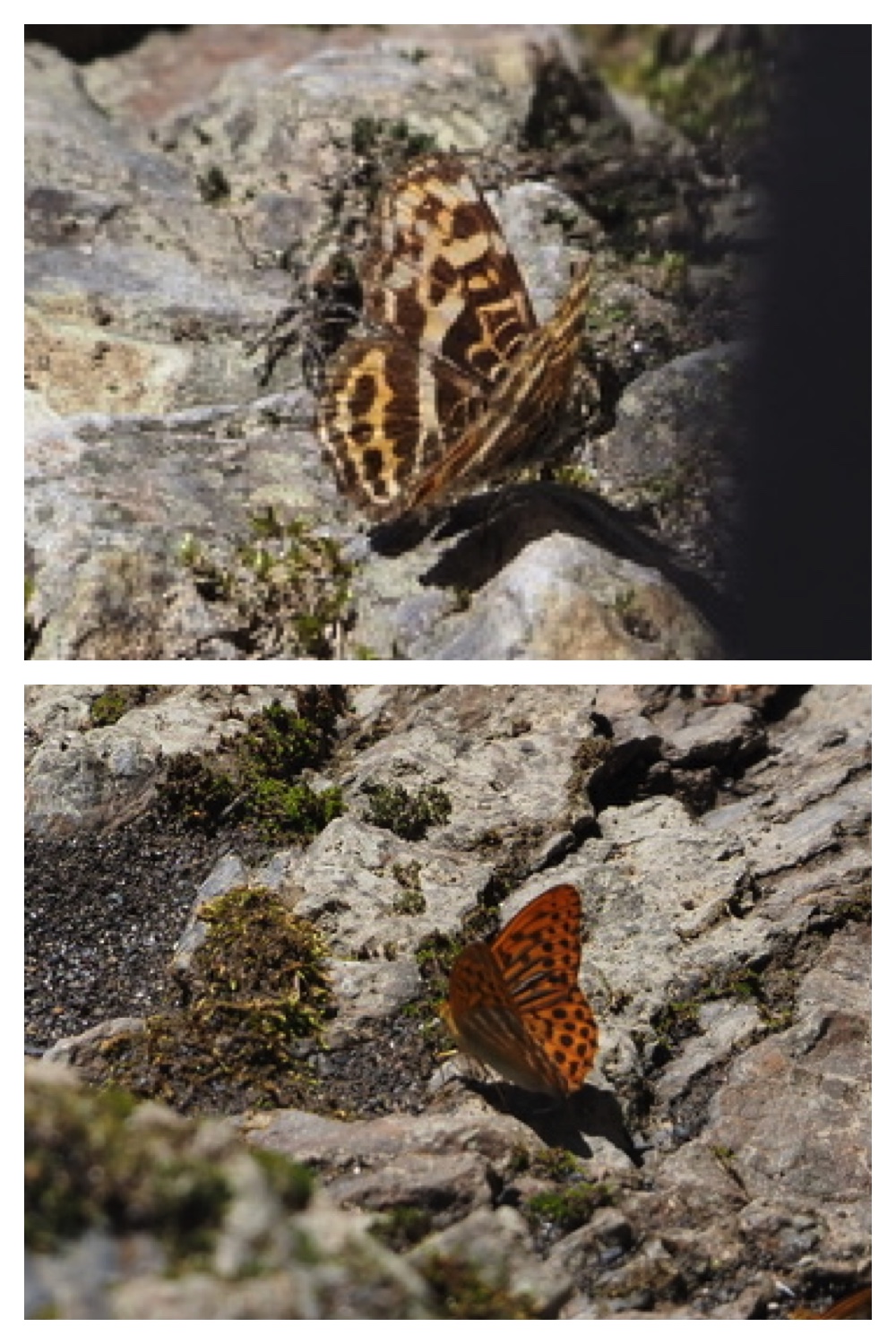

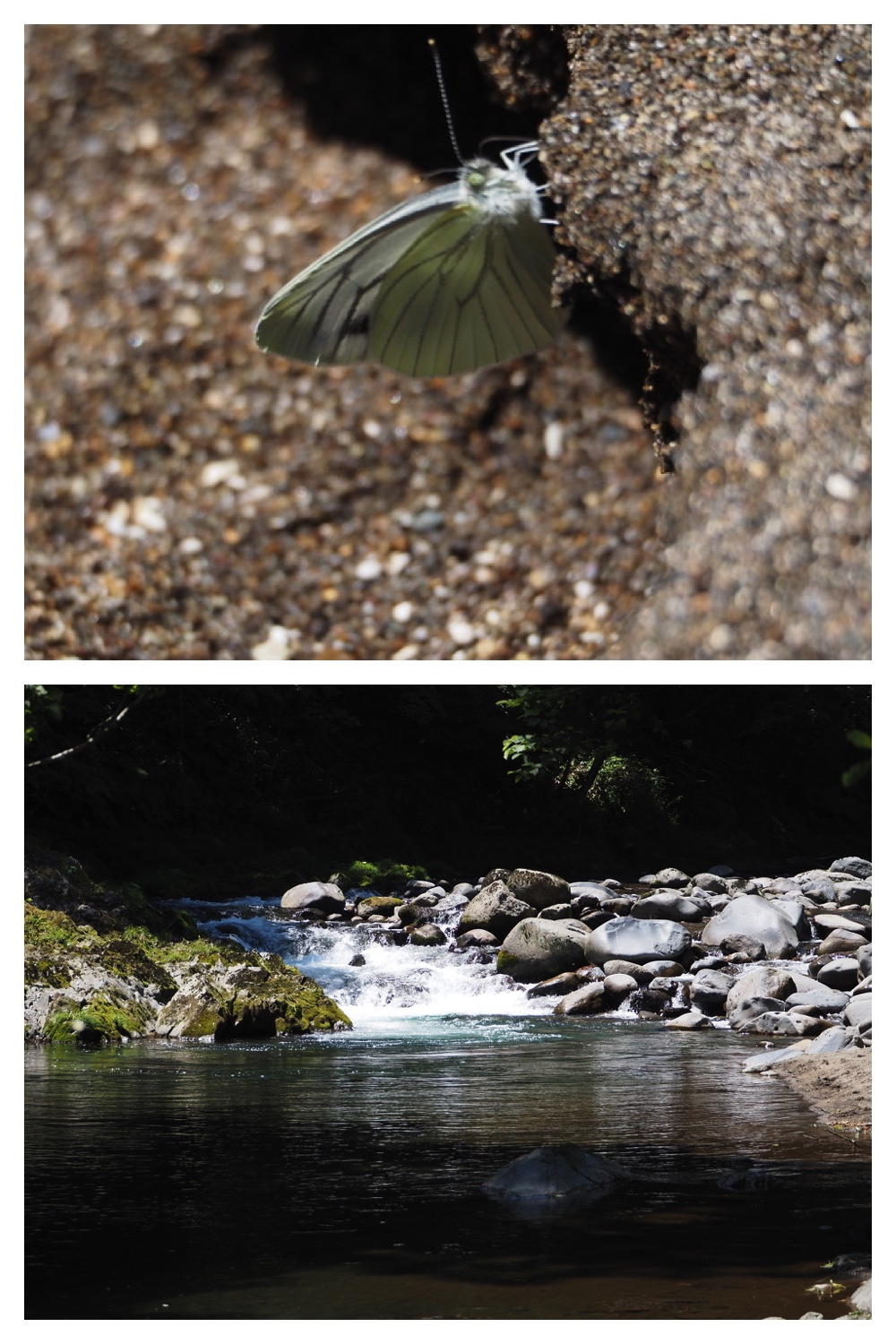

シー十勝川の河床のチョウ。地点④

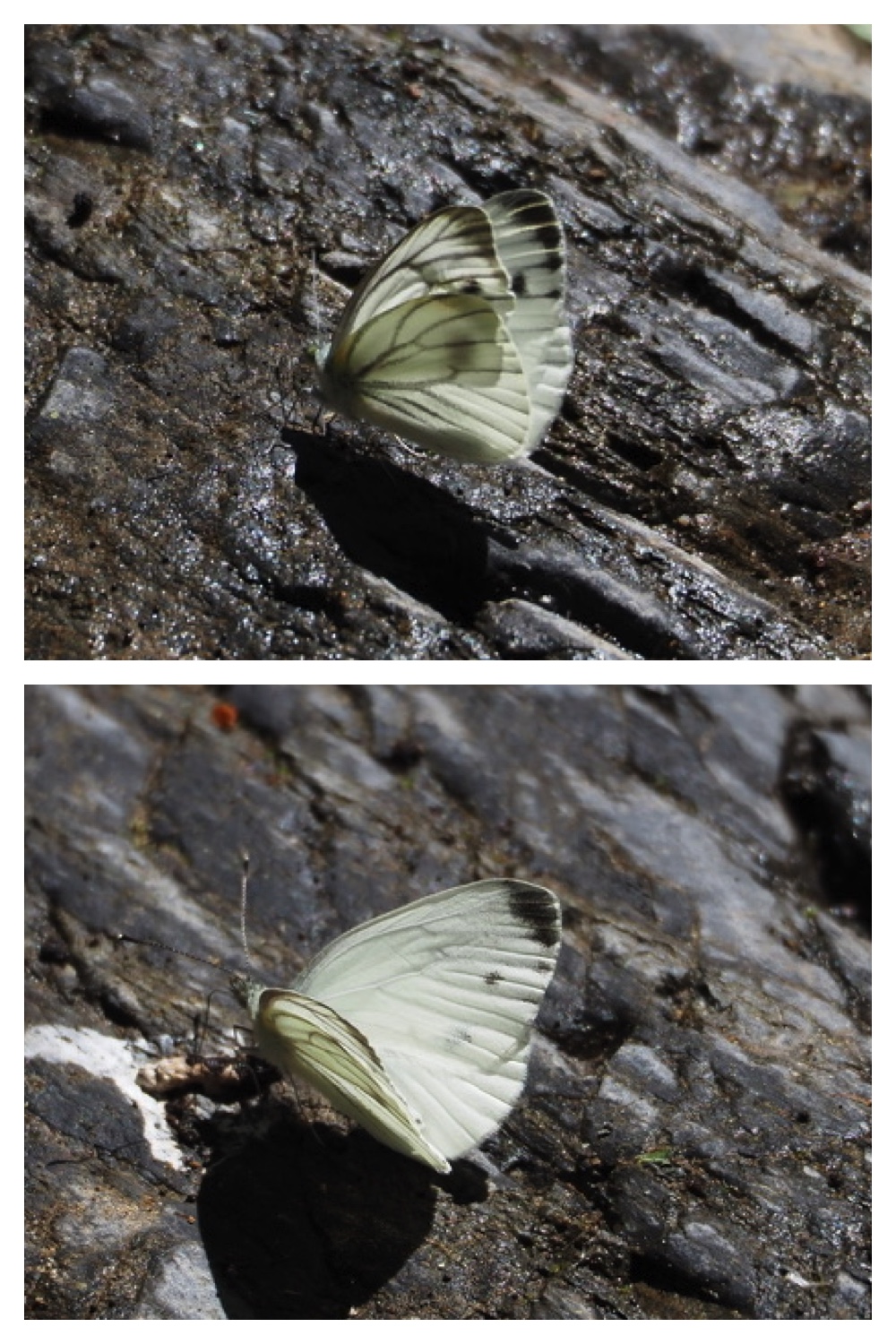

エゾスジグロシロチョウ(上・下)

エゾスジグロシロチョウ(上・下)

エゾスジグロシロチョウ(上・下)

サカハチチョウ(上)、ミドリヒョウモン(下)

ミドリヒョウモン(上・下)

ミドリヒョウモン(上)、コムラサキ黒型(下)

コムラサキ黒型(上・下)

エゾスジグロシロチョウ(上)、上流方向(下)

トムラウシ川沿いの頁岩が崩積する沢。地点⑤、 12:20 - 12:30

頁岩が堆積する谷(上)、頁岩(下)

ミドリヒョウモン(上・下)

ミドリヒョウモン(上・下)

サカハチチョウ(上・下)

サカハチチョウ(上・下)

この間、山の交流館とむらにて昼食をとりました。地点③、 12:45 - 13:15

粘板岩の礫が崩積する沢。805峰川。地点⑥、 13:36

地図5:805峰川⑥、ピシカチナイ川⑦

恵雲橋(上)、橋の下の黒い粘板岩の礫(下)

花崗岩の礫が崩積する沢。ピシカチナイ川。地点⑦、 13:45 -14:00

道路際に生えていたオカトラノオ(上)、橋の下の石(花崗岩)を調べるメンバー。ホルンエルスの石も見つかる。(下)

岩松採石場。粘板岩とマンガン質の石灰岩を産出。地点⑧、 14:30 - 14:45

粘板岩とマンガン質の石灰岩の露頭(上・下)

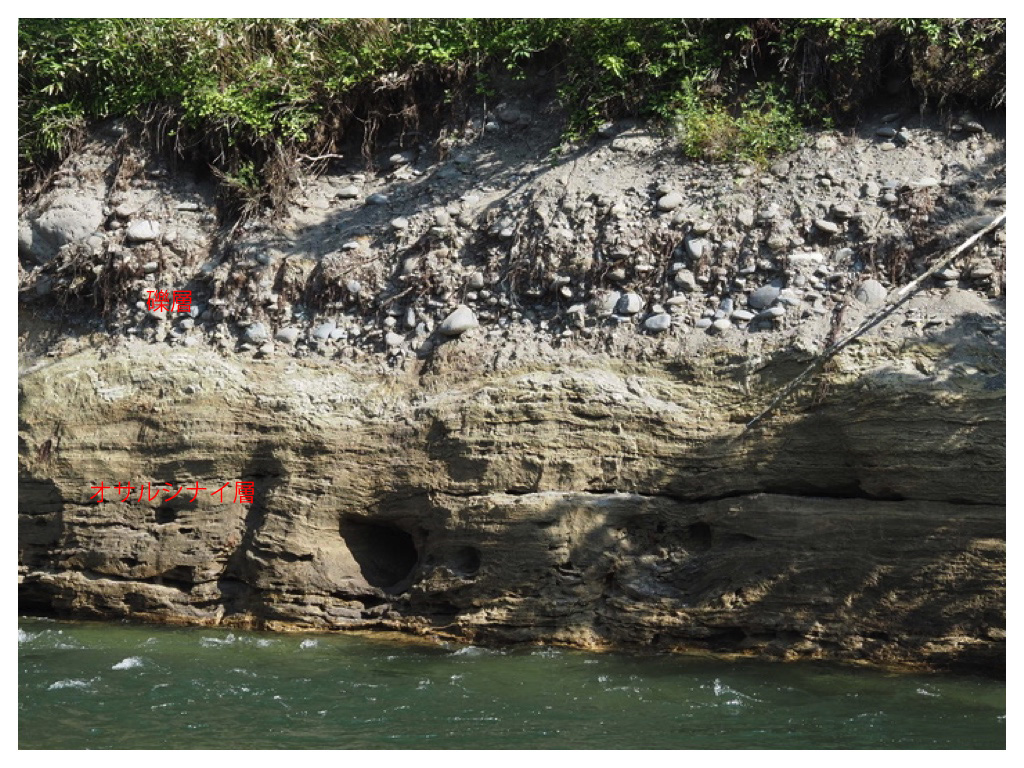

屈足の十勝川河畔のオサルシナイ層。地点⑨、 15:20 - 16:00

地図6:屈足の十勝川河畔、地点⑨

屈足の十勝川河畔のオサルシナイ層とその上の礫層(上・下)

屈足の十勝川河畔のオサルシナイ層とその上の礫層(上・下)

屈足の十勝川河畔のオサルシナイ層とその上の礫層。

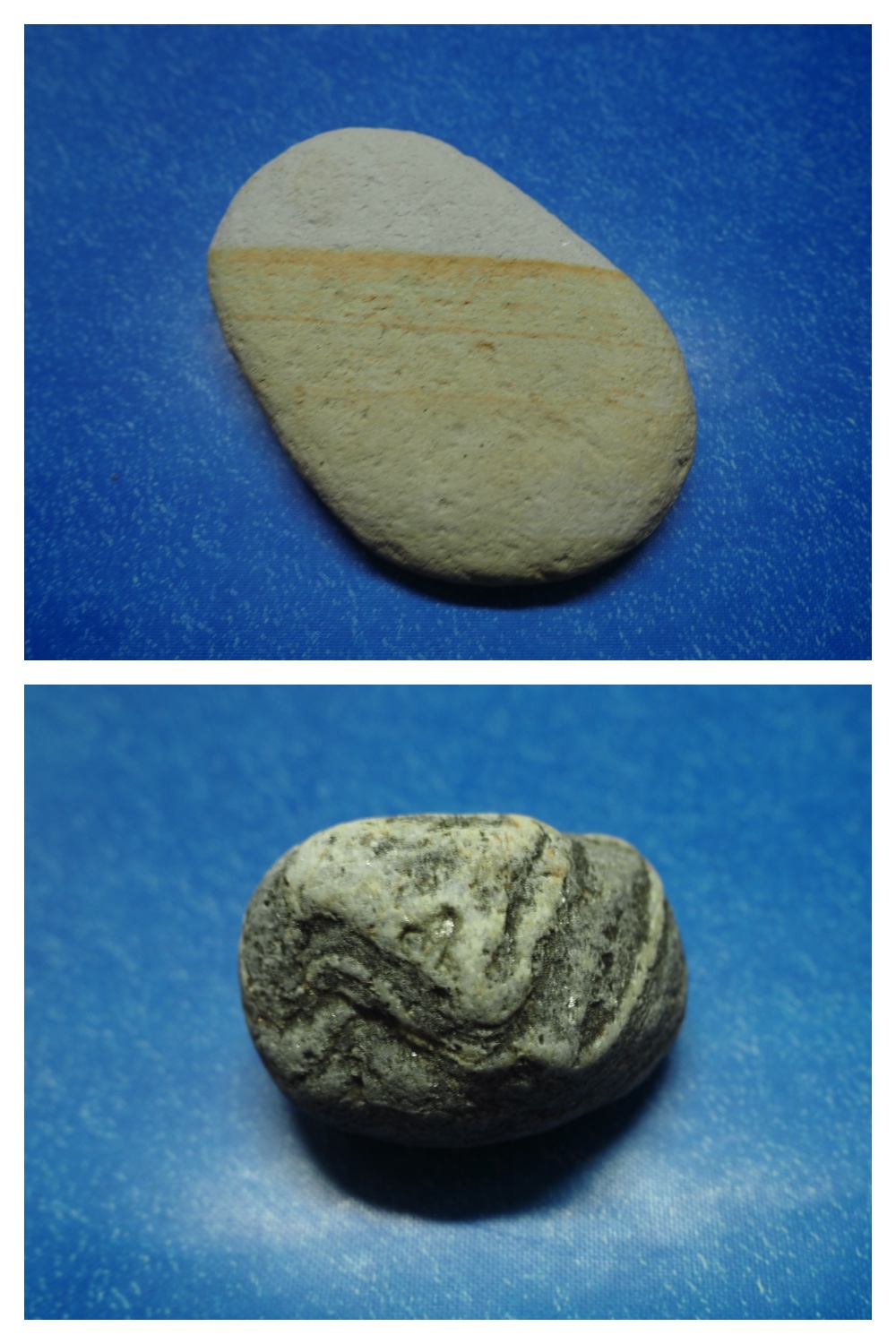

河原の砂に混じる紫色の石英。十勝岳由来の火砕流に含まれていたもの。(上)、亜炭(下)

オサルシナイ層に含まれる亜炭(上)、ペンケニコロ熔結凝灰岩由来の礫(下)

"To Page Top"

然別火山群山麓の地質見学。 Geological excursion to the foot-area of Shikaribetsu mountains. September 6, 2025

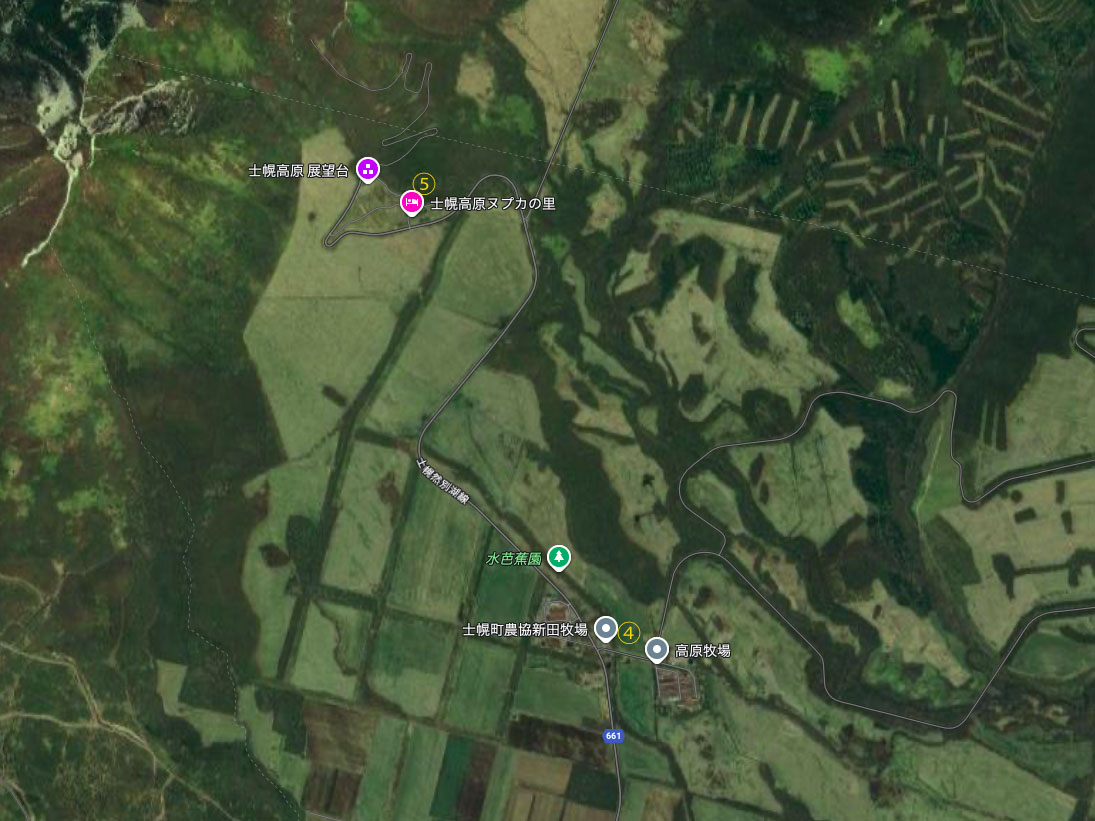

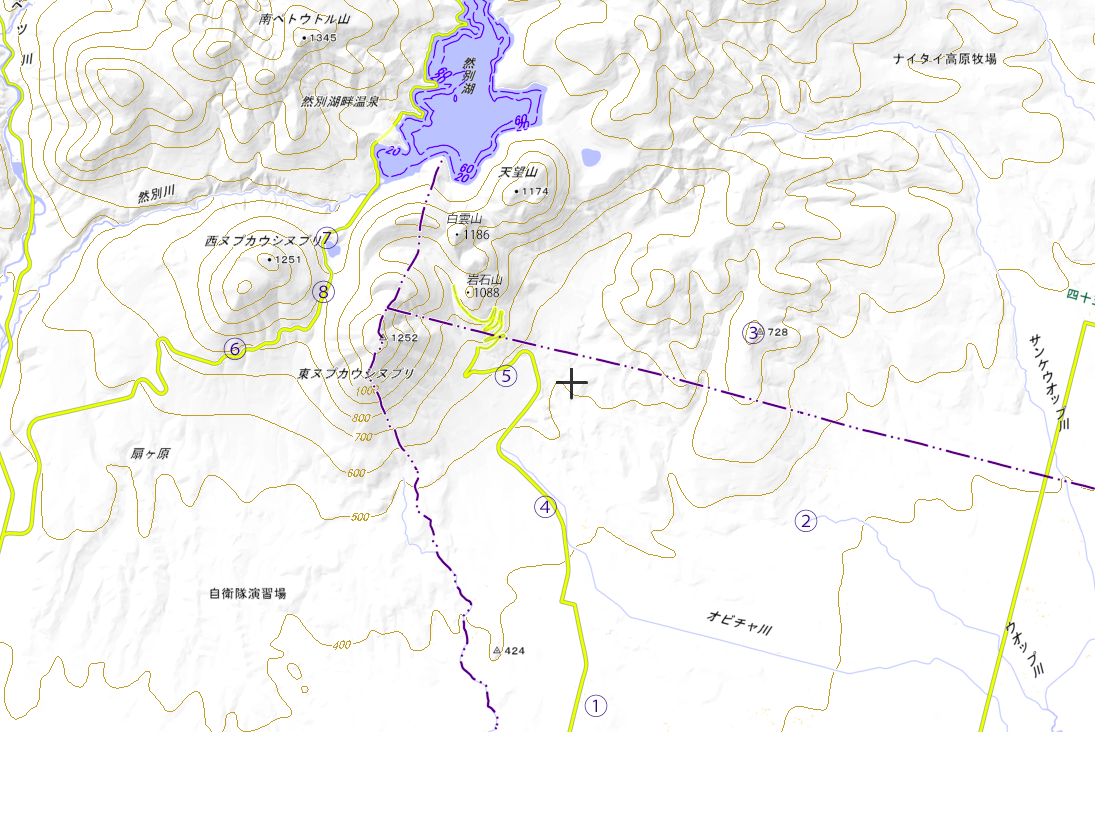

9月6日は十勝の自然史研究会の地質講座(バスによる現地研修)で、鹿追・然別方面の流れ山(火山噴火で放出された岩石が小山状に堆積した熱雲堆積物)を4箇所で観察しました。またパラメム展望台という農協直営牧場内の高台に行き、南東方向から西・東ヌプカウシヌプリ、岩石山、白雲山、天望山などの新期然別火山群を見渡しました。簡単には行けないような奥深い所でしたが、眺めは非常に良かったです。

百年記念館西側の木立にいたエゾリス(上・下)

道の駅音更でトイレ休憩。(上)、バスの車窓から見えた然別火山群。士幌町上音更にて。(下)

① 新開熱雲堆積物の流れ山を観察した場所。士幌町上音更西12線34号付近。

新開の流れ山。(上・下)

新開の流れ山。(上・下)

新開の流れ山とローム層。(上・下)

新開の流れ山。(上)、栄進の流れ山。(下)

② 栄進の流れ山付近。送電線の下。

パラメムの展望台からの眺め。(上・下)

パラメムの展望台からの眺め。(上・下)

パラメムの展望台からの眺め。(上・下)

パラメムの展望台からの眺め。(上・下)

③ パラメムの展望台。

東ヌプカ(上)、岩石山と白雲山(下)

天望山(上)日高山脈(下)

東ヌプカの南斜面(上)、東ヌプカ(下)

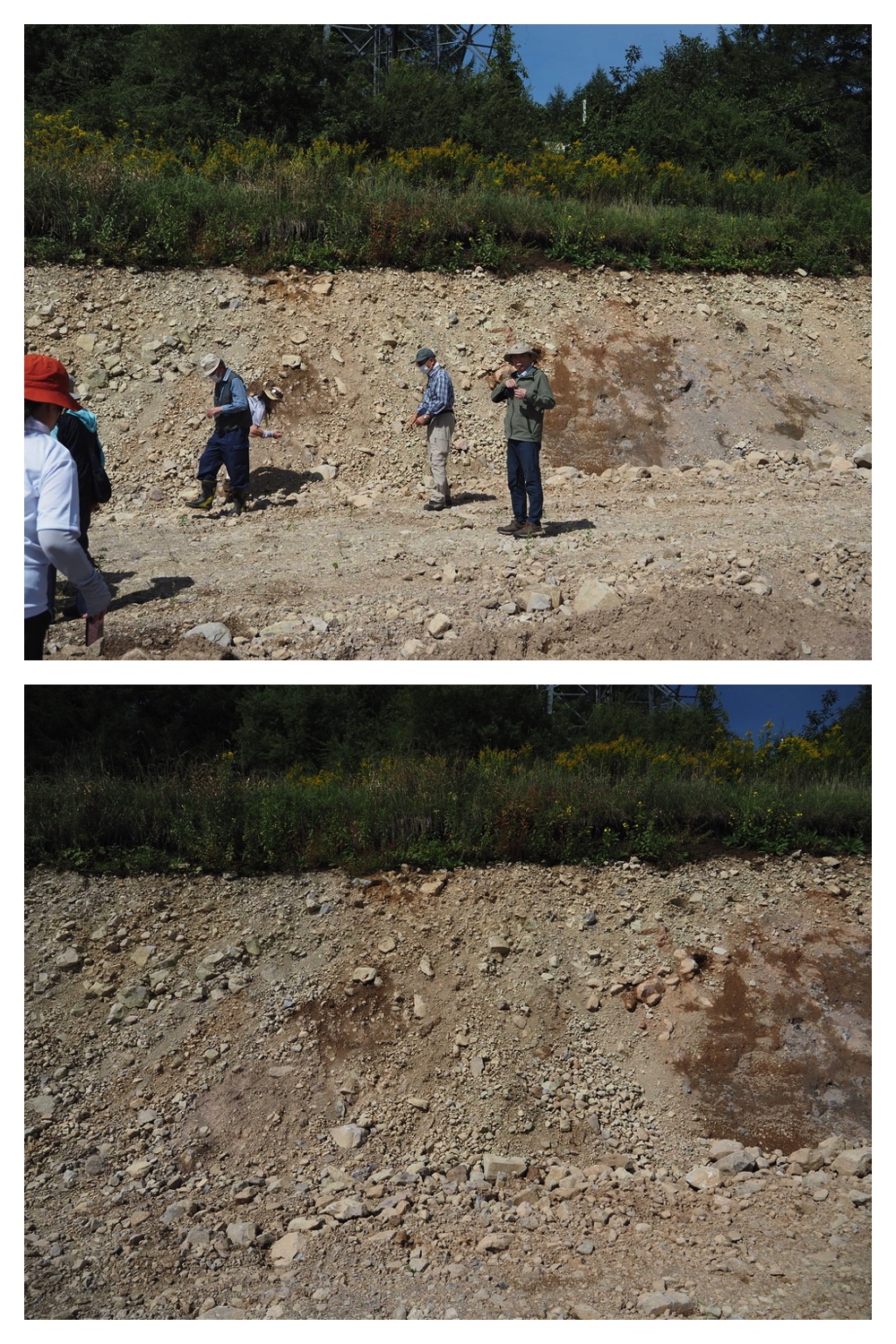

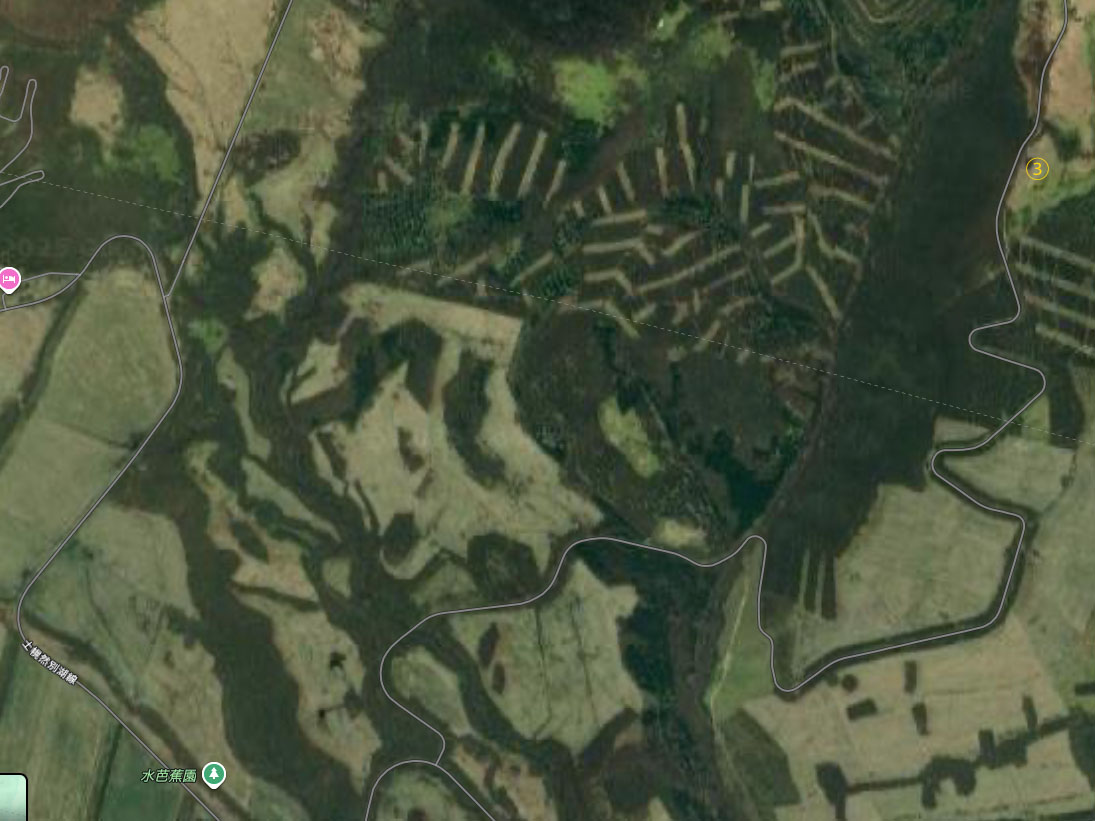

④ 士幌農協新田牧場、⑤ ヌプカの里。

ヌプカの里(上)、士幌農協新田牧場の管理棟(下)

新田牧場の管理棟裏の流れ山断面(上・下)

新田牧場の管理棟裏の流れ山断面(上・下)

新田牧場の管理棟裏の熱雲堆積物(上)、ヒヨドリバナ(下)

ヌプカの里にたくさんいたマダラナガカメムシ(上)、ヌプカの里で記念写真。(下)

扇ガ原展望台からの眺め。扇ガ原を中心とする山麓斜面は西ヌプカウシヌプリ由来の熱雲堆積物から成っています。(上・下)

ススキの穂(上)、扇ガ原展望台の案内地形図。(下)

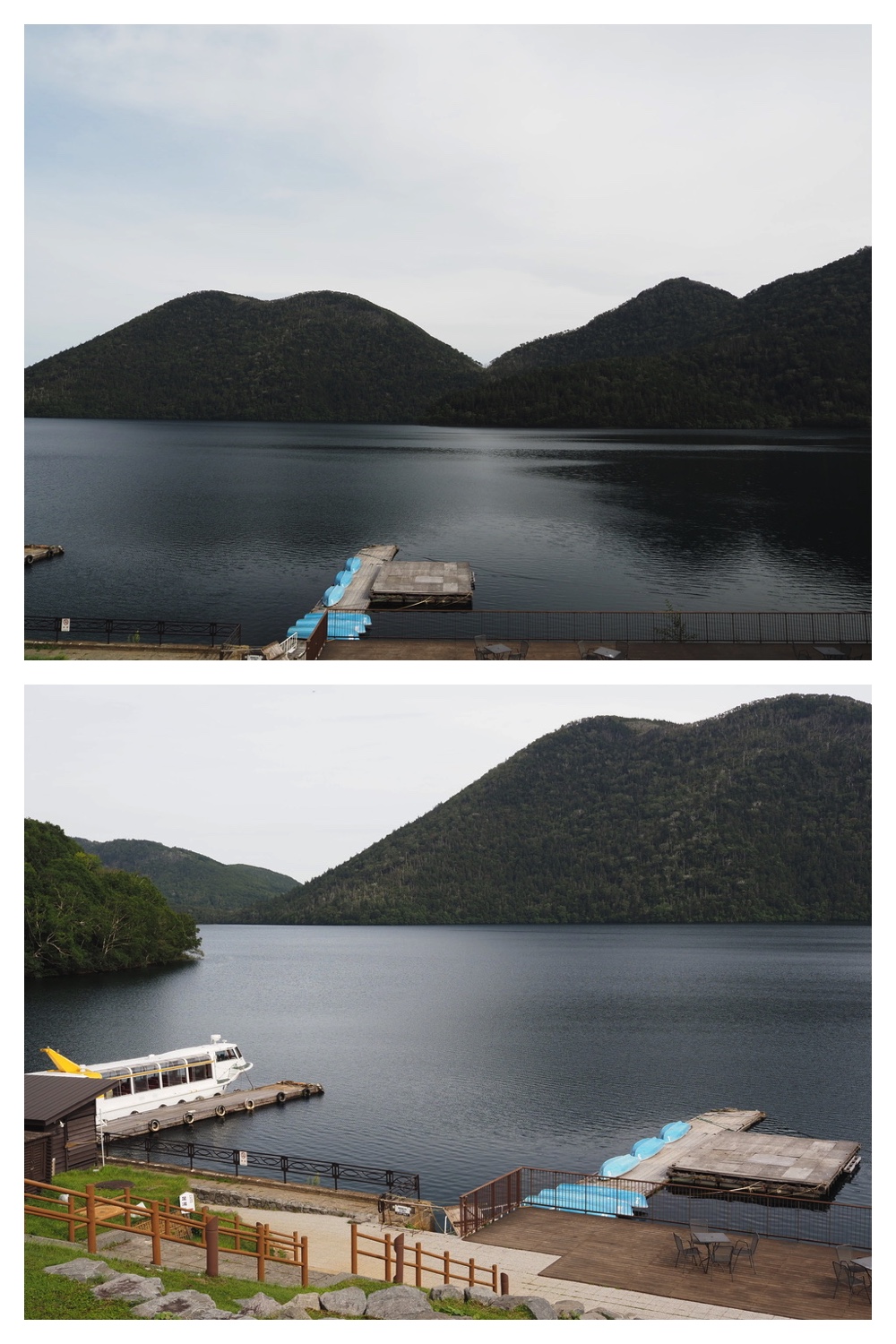

然別湖畔からの眺め。天望山と白雲山(上)、観光船乗り場。(下)

⑥ 扇ガ原展望台、⑦ 駒止湖北側、⑧千畳崩周辺

ゴゼンタチバナ(上)、シャクナゲの仲間(下)

ミヤマアキノキリンソウ(上)、ゴゼンタチバナ(下)

風穴(上)、?フウロ草(下)

ゴゼンタチバナ(上)、風穴(下)

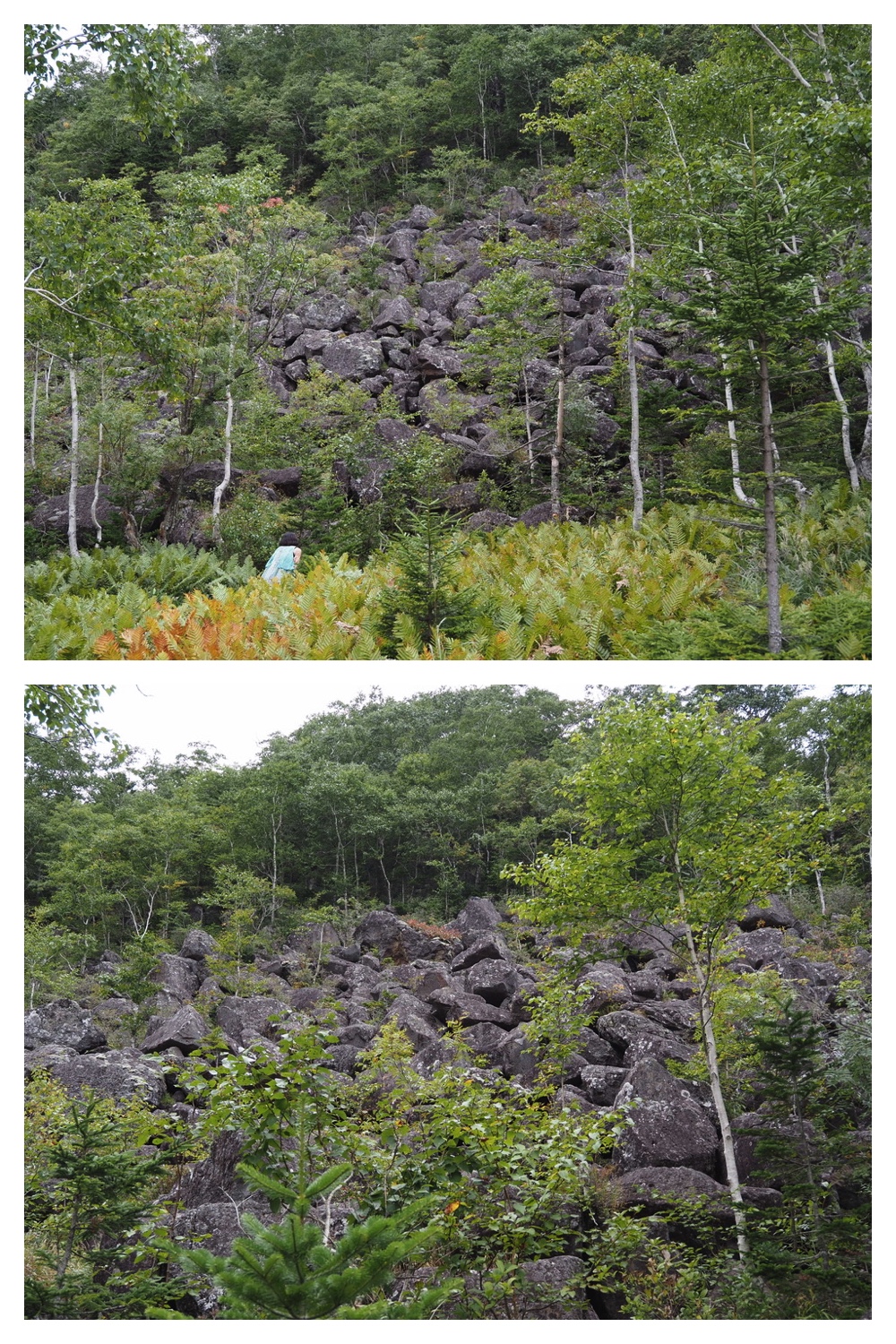

千畳崩(上・下)

エゾオヤマリンドウ(上・下)

ミヤマアキノキリンソウ(上)、ススキと笹原(下)

ダケカンバ林と笹原(上)、東ヌプカウシヌプリ中腹の岩屑地帯(下)

東ヌプカウシヌプリ山麓のダケカンバ林(上・下)

西ヌプカウシヌプリ山麓のススキ・笹原とダケカンバ林(上・下)

見学地点一覧:① 新開熱雲堆積物の流れ山、② 栄進の流れ山、③ パラメム展望台、

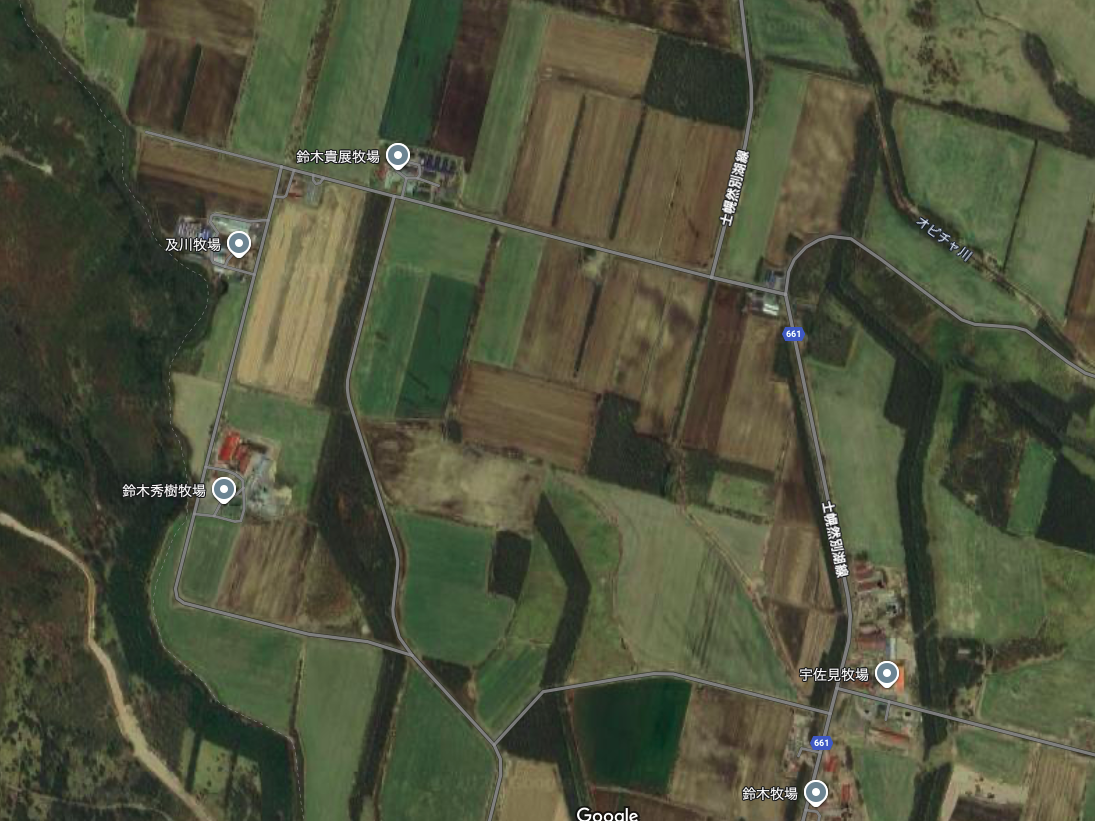

バスの中で説明して頂いたパンケチン熱雲堆積物の位置: 中央よりやや西側の標高423.7mの小山。

バスの中で説明して頂いたパンケチン熱雲堆積物の位置: 中央よりやや西側の標高423.7mの小山。上の地形図と対比してください。

"To Page Top"

百年記念館主催の南十勝のジオツアーに参加。 Joining the geo-tour in the southern Tokachi area sponsored by the Centennial Museum of Obihiro. September 13, 2025

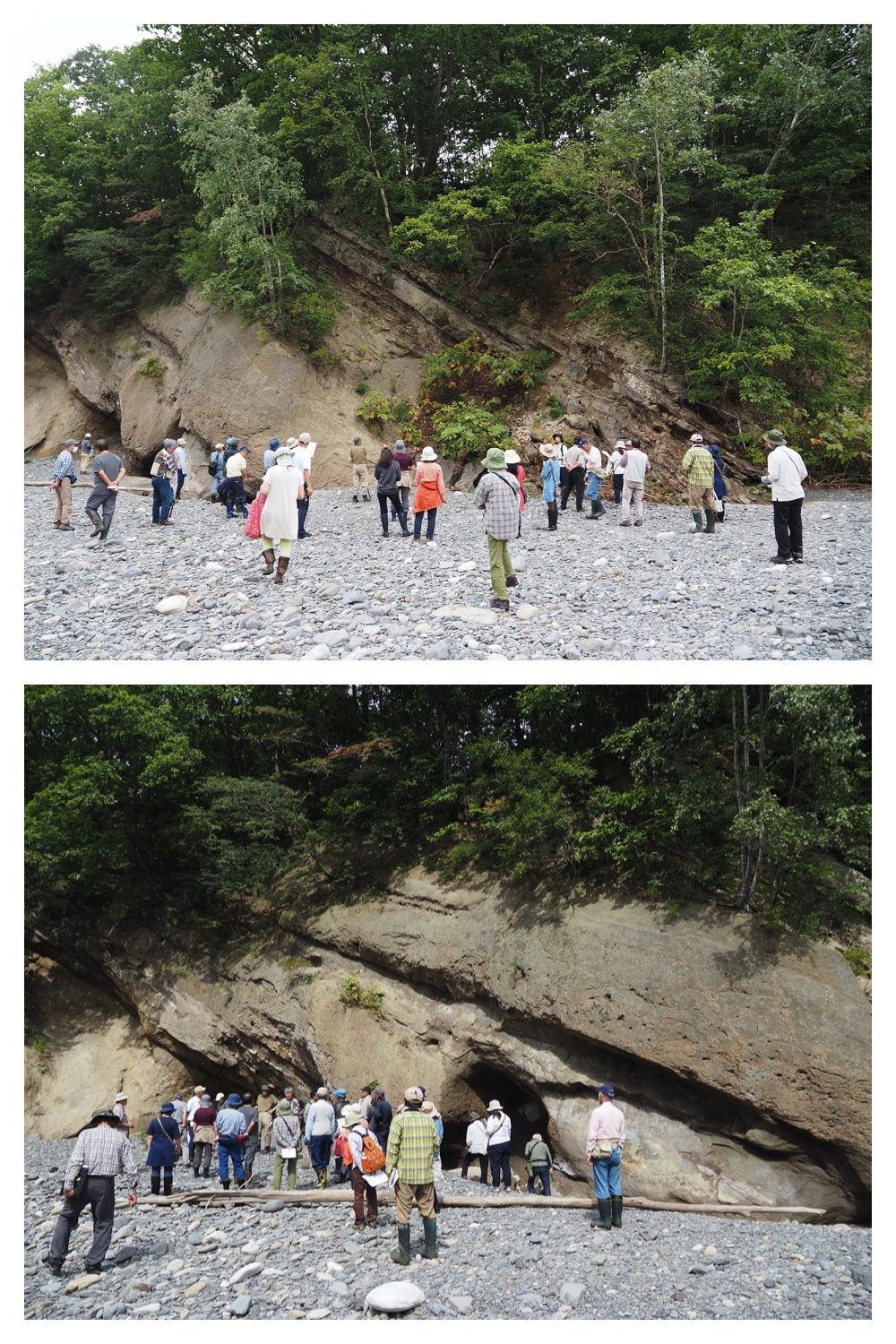

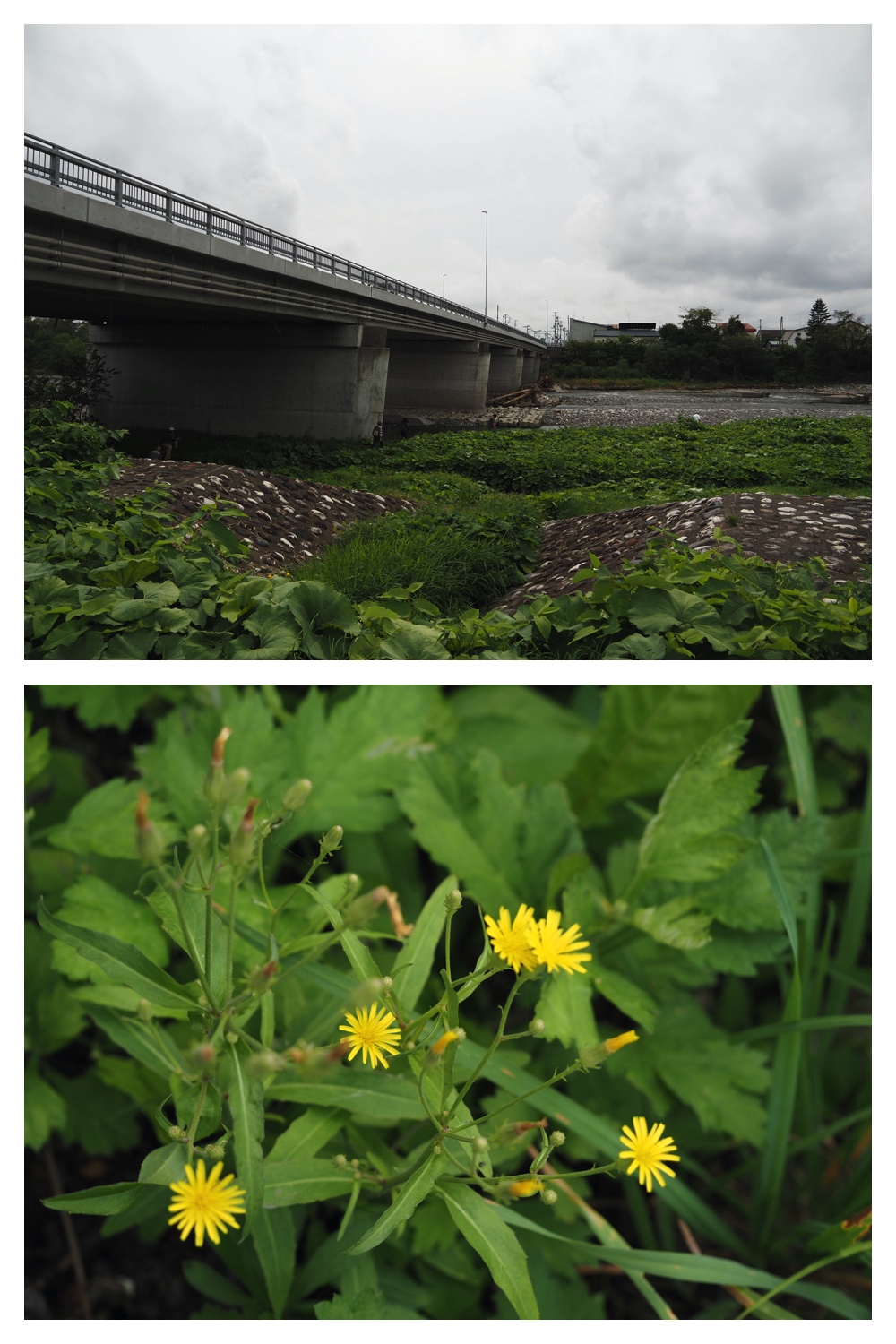

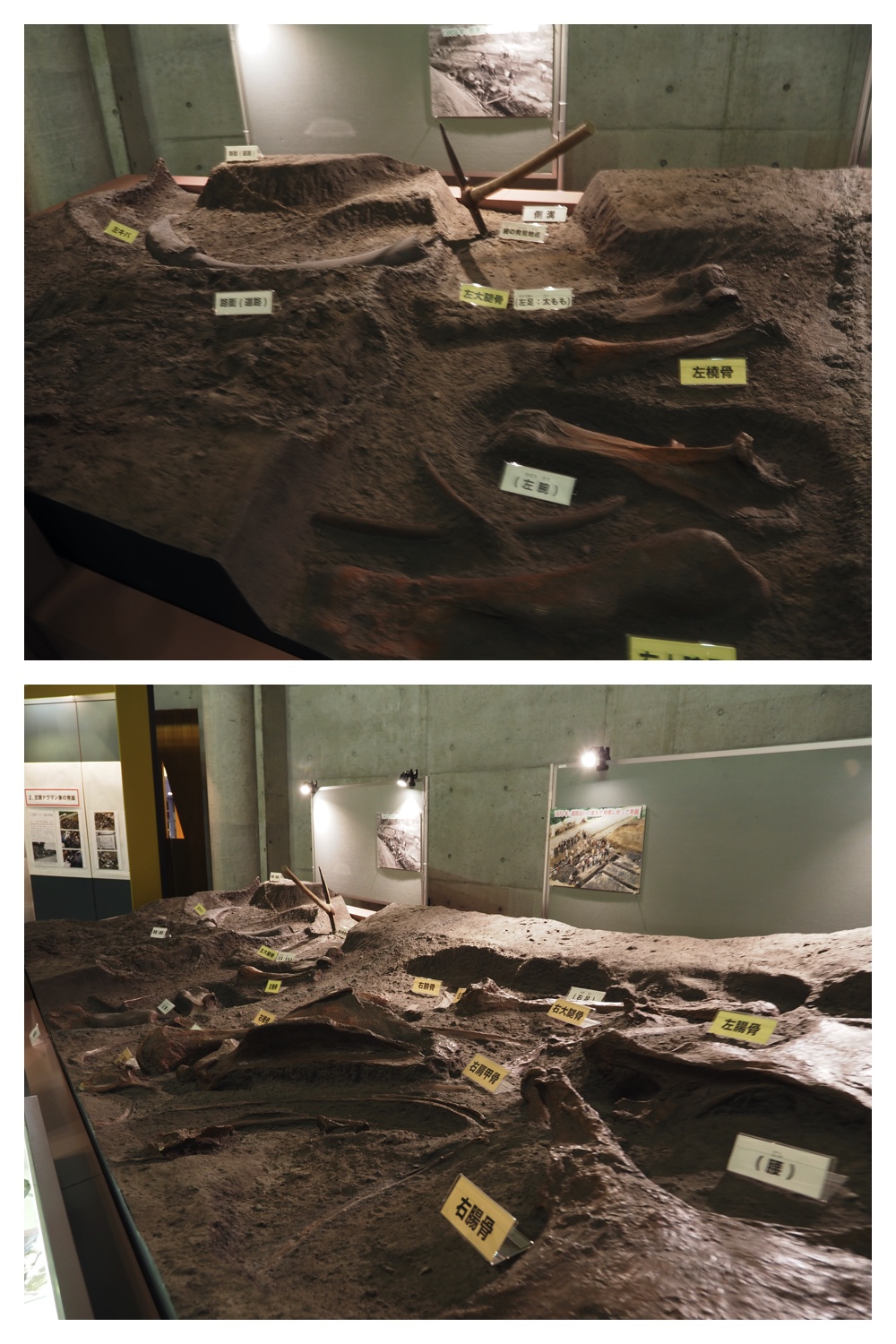

9月13日は帯広百年記念館主催(十勝の自然史研究会共催)の「南十勝のジオツアー」に参加しました。歴舟川沿いの3箇所で、1000万年から500万年前に形成された海成層の堆積物を観察しました。この時代は太平洋プレートとユーラシアプレートが衝突し日高山脈が隆起し始めた時代です。ヒゲクジラの化石や貝類の化石も見つかっています。その後、晩成海岸付近のナウマン象発掘地点を観察し、忠類のナウマン象記念館を見学しました。ここではナウマン象もケナガマンモスも発見され、数次にわたる発掘が現在も続けられており、新たな知見が得られているそうです。

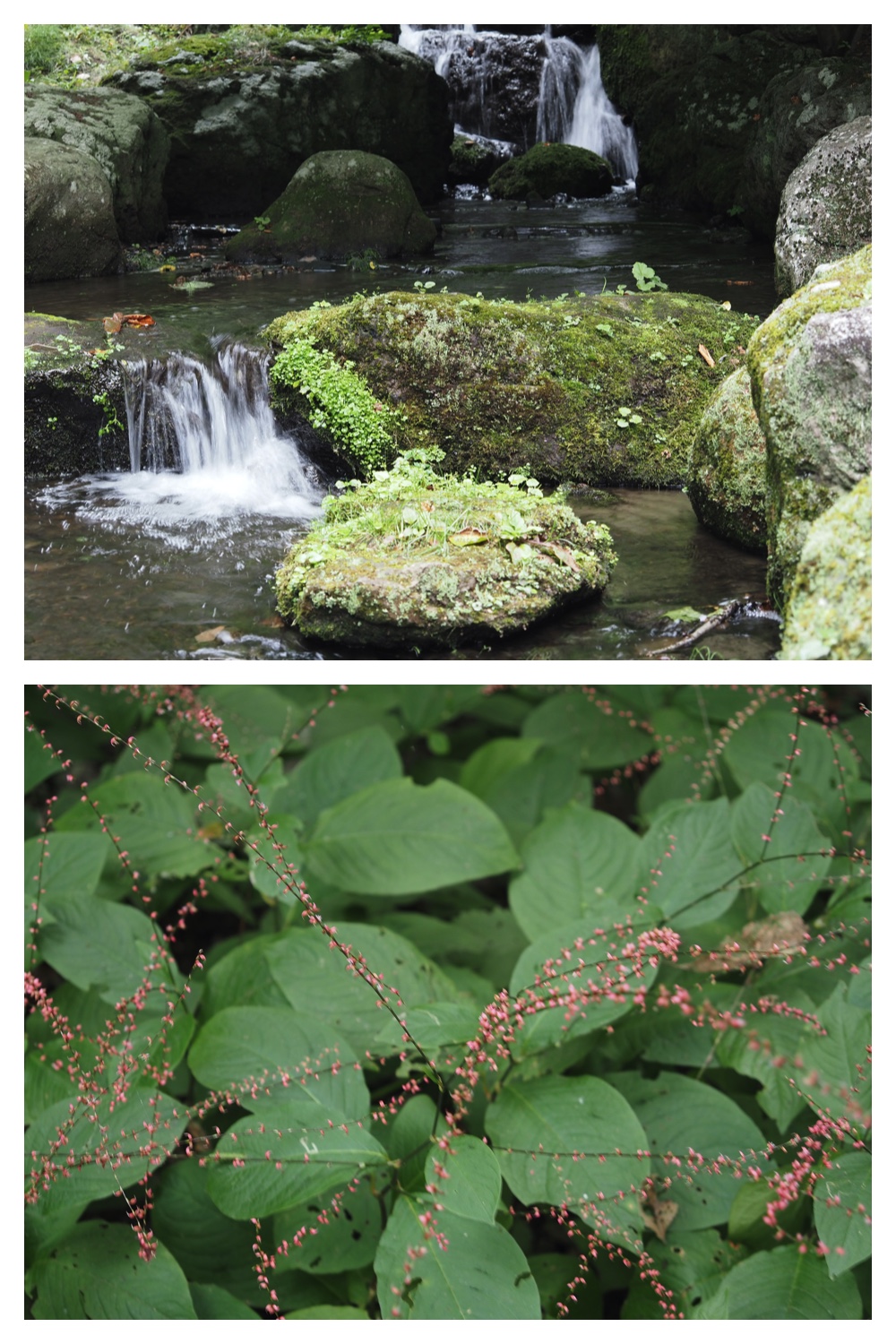

集合時間前に緑ヶ丘公園内を散歩しました。十勝池。(上)、十勝池の南の人工水路と滝。(下)

十勝池の南の人工水路と滝。(上)、ミズヒキ。(下)

野草園。(上)、シラヤマギク。(下)

野草園入口付近に生えていたキノコ。(上)、彫刻の径で見たエゾリス。(下)

彫刻の径。(上)、児童館前のカツラ。(下)

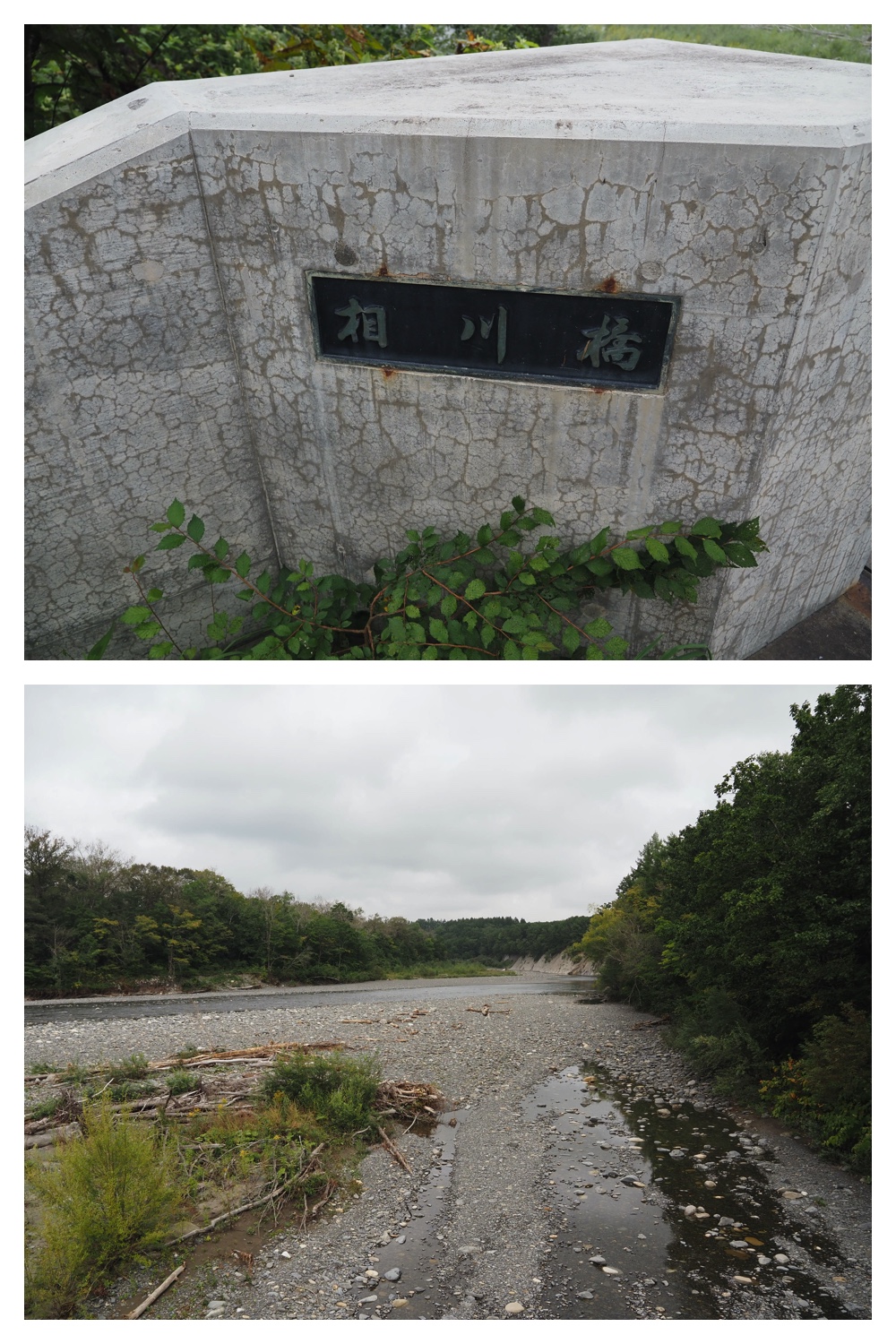

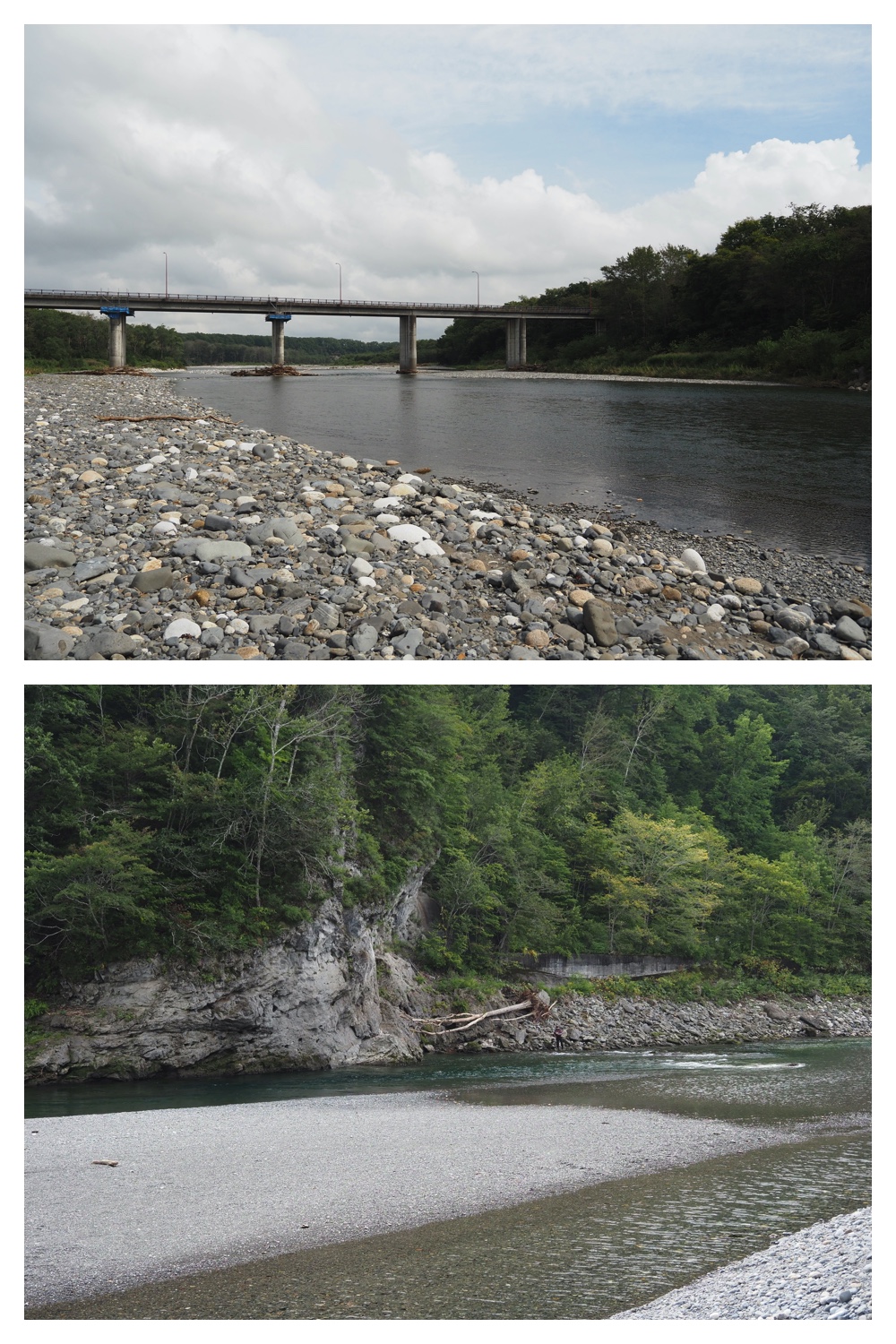

歴舟川中流の相川橋。(上)、相川橋の北側。(下)

相川橋の北側の河原。ヒゲクジラの化石が発見された場所。(上)、川の左岸(右側)の崖でヌピナイ層(約1300万年前)が見られますがここでは河原に降りませんでした。(下)

相川橋の向こう側で乗客を待つバス。(上)、相川橋の下流側。(下)

カムイコタン公園の駐車場。(上)、カムイコタン公園キャンプ場の向こう側を歩く参加者。(下)

道端に咲いていたミヤマアキノキリンソウ(コガネギク)。(上)、神威大橋。(下)

対岸(右岸)の崖。豊似川層。(上)、対岸(右岸)の崖。護岸工事の場所。(下)

神威大橋。(上)、対岸(右岸)の崖。(下)

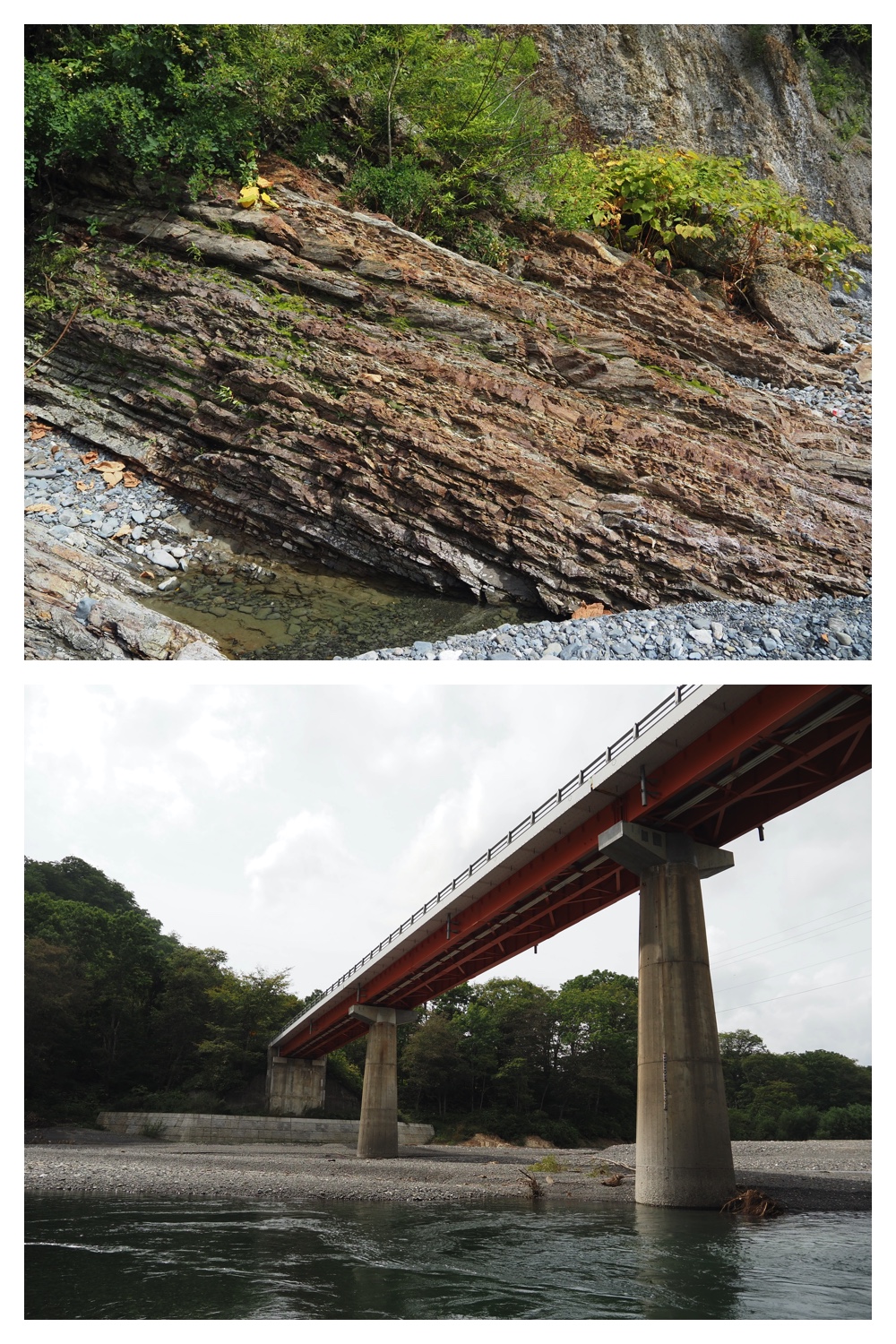

大樹層の観察場所と尾田橋。(上)、大樹層(約500万年前)の珪藻質シルト岩。(下)

大樹層(約500万年前)の珪藻質シルト岩。(上)、対岸(右岸)の崖。(下)

豊似川層の観察場所。(上)、豊似川層:年代的には大樹層と尾田村層(約1000万年前)の中間。(下)

巨礫を埋め込んだ豊似川層。(上)、豊似川層下部。(下)

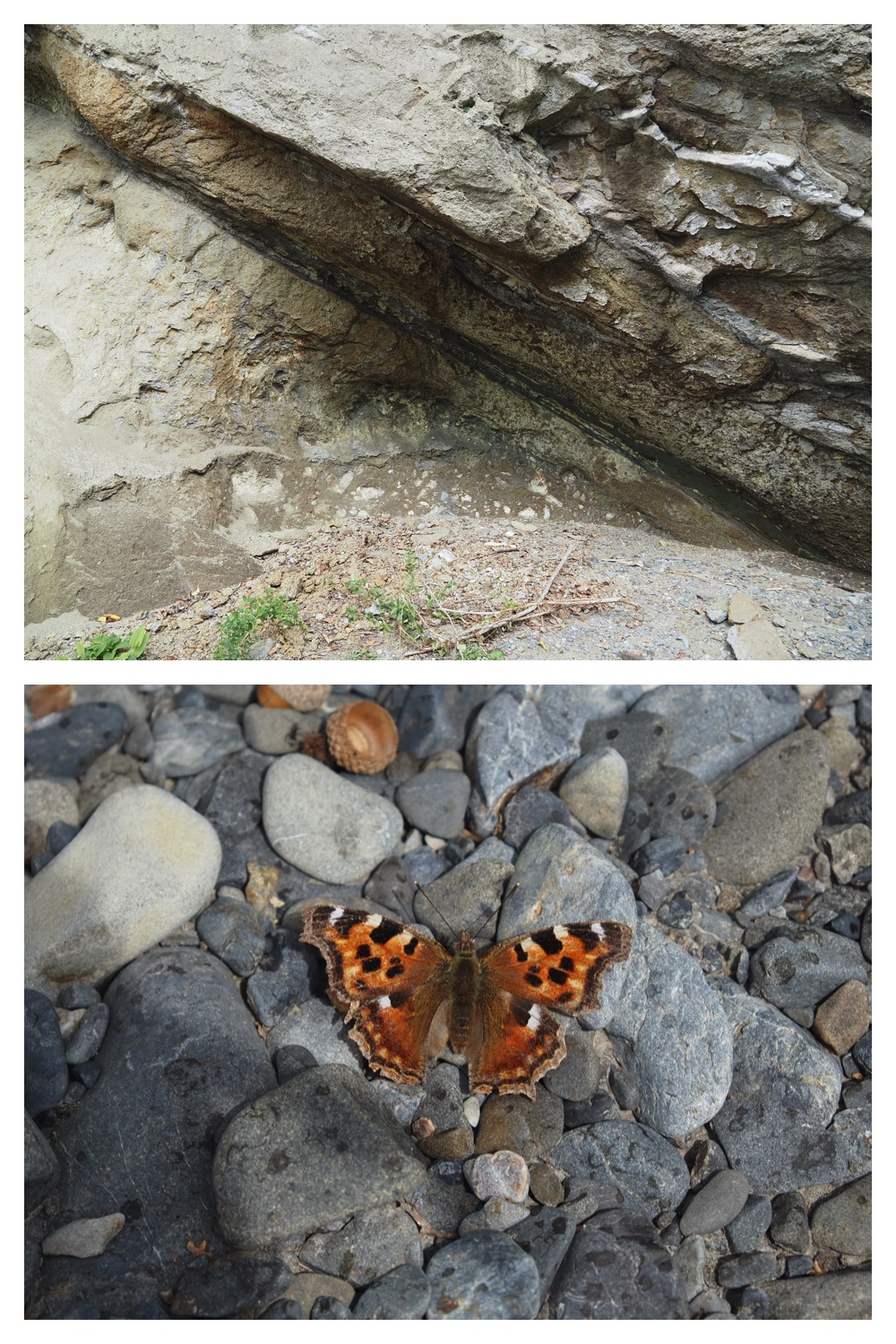

豊似川層下部。(上)、河原にいたエルタテハ。(下)

尾田村層(約1000万年前)の上部。(上)、尾田村層(約1000万年前)の下部。(下)

尾田村層は外洋性貝化石を含む硬質頁岩が主体で、砂岩、シルト岩、凝灰岩を頻繁に含む。(上)、豊似橋。(下)

尾田村層。(上)、豊似川層。(下)

豊似川層。(上)、河原で風化していた珪藻質シルト岩。(下)

カムイコタンの河原で拾った石:摩耗した珪藻質シルト岩。(上)、片麻岩。(下)

流木。(上)、エゾノコンギク。(下)

ゲンノショウコ。(上)、ツリガネニンジン。(下)

大樹町中心部の国道にかかる大樹橋。(上)、コウゾリナ?(下)

大樹層の観察場所。(上)、河原に落ちていた大樹層の岩板。(下)

大樹層の累層。(上)、表面が崩れた大樹層。(下)

イヌタデ。(上)、ムシトリナデシコ。(下)

オオイタドリの花。(上)、イラクサの花。(下)

大樹町の海岸の津波層の剥ぎ取り標本。バスの中で回覧して頂いたもの。(上・下)

晩成のナウマン象発掘現場。(上・下)

晩成のナウマン象発掘現場。説明して下さった澤村会長。(上・下)

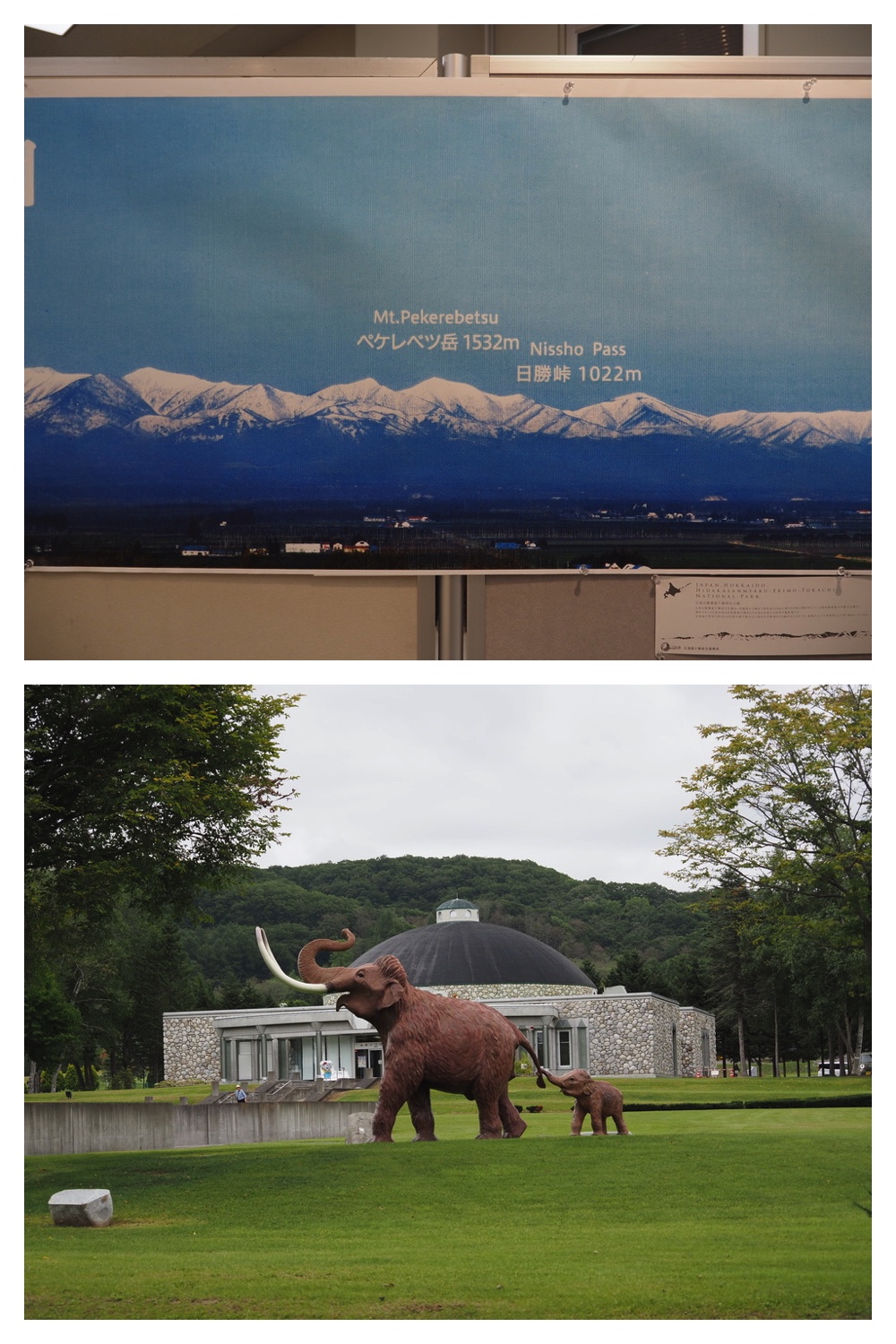

中類ナウマン象記念館。(上・下)

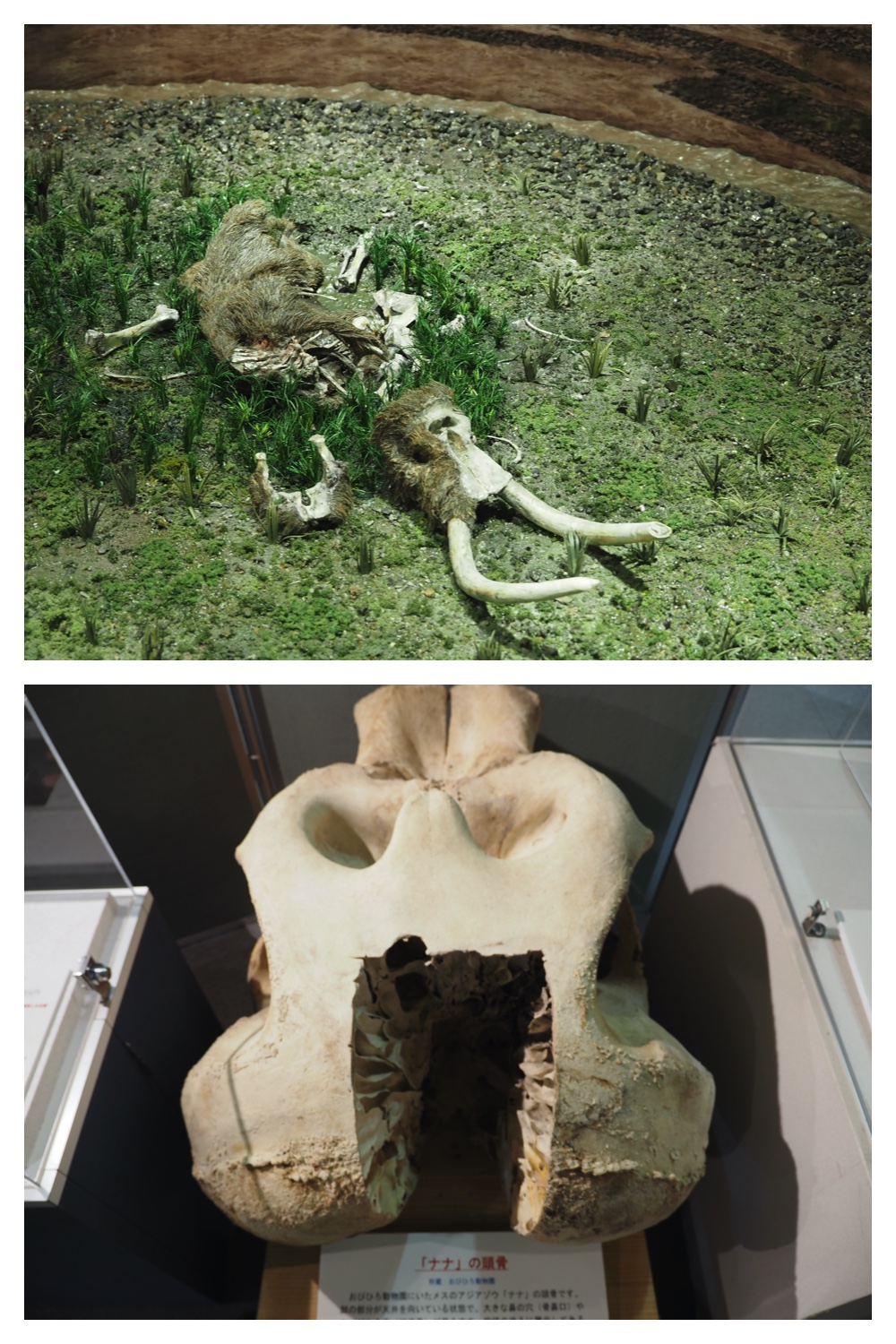

中類ナウマン象記念館。発掘されたナウマン象の骨のレプリカの展示。(上・下)

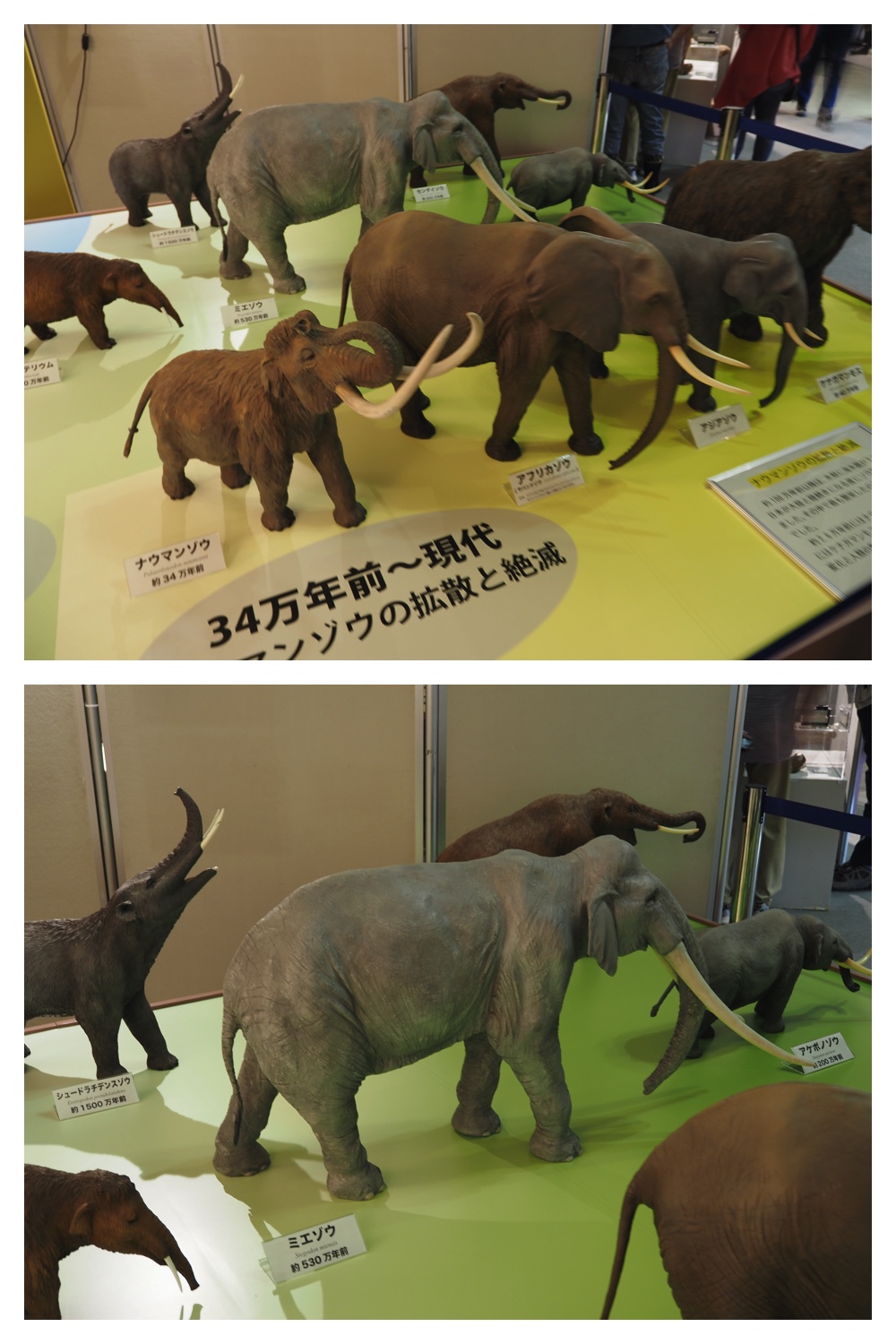

日本にいたゾウの歴史。(上・下)

晩成で発見されたナウマン象。近くの別の場所で死んでいたものが土石流によって運ばれたものらしい。(上)、帯広動物園で飼われていたインドゾウ「ナナ」の頭骨。(下)

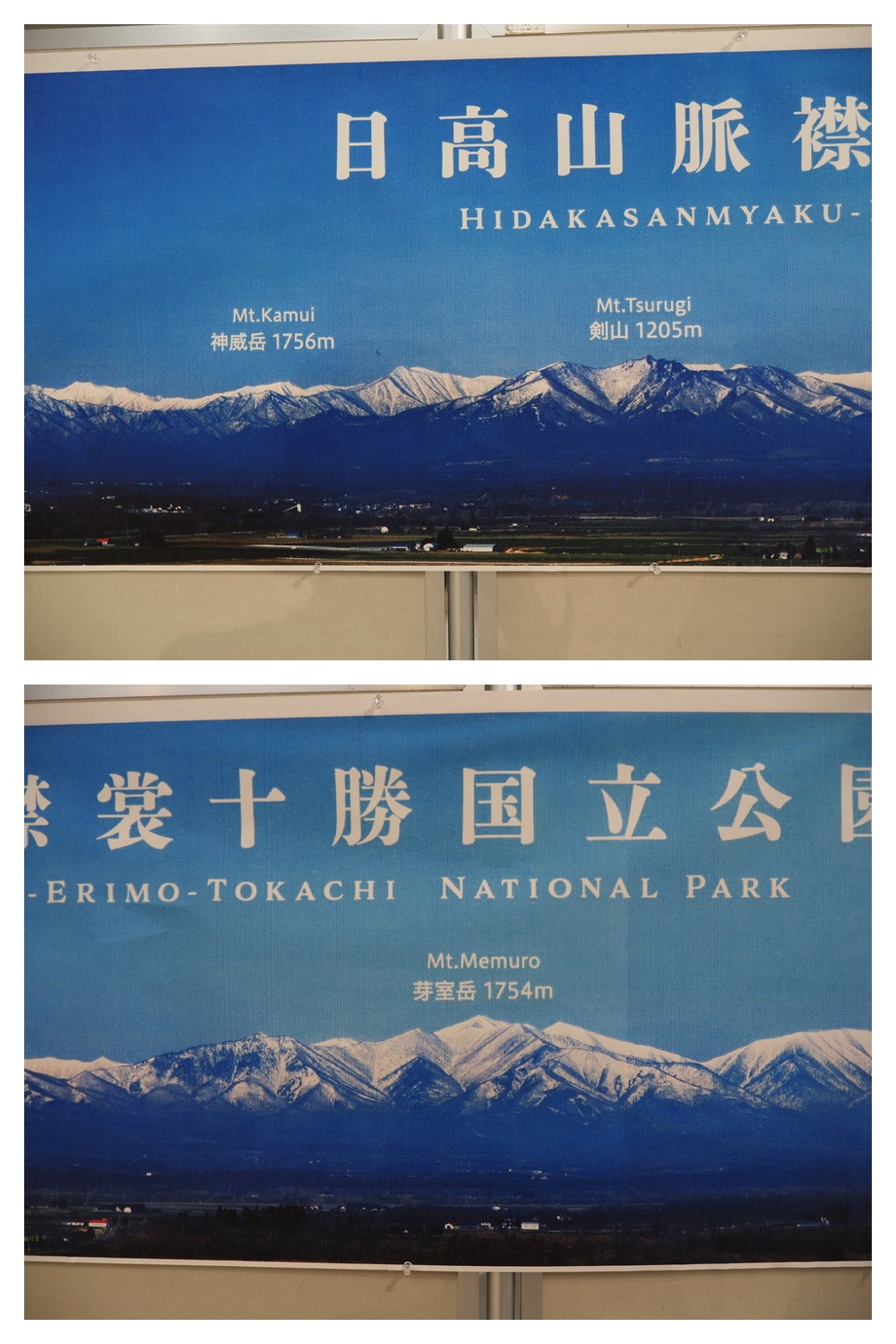

日高山脈のパノラマ写真。(上・下)

日高山脈北方のパノラマ写真。(上)、ナウマン象親子の像とナウマン象記念館。(下)

"To Page Top"

稲田町西2線道路工事現場で恵庭火山灰層、支笏第一軽石層と植生を観察。 September 8, 2021.

2021年9月8日の午後、畜大前から高速道路川西インターへ向かう道の拡張工事と農業高校前から北斗病院までの道路を拡張する工事が始まったので様子を見てきました。主要な火山灰層を全て確認できます。土壌断面標本(モノリス)を作ったら参考になるなと思いましたが、退職した今となってはかなわぬことです。農業高校から北斗病院までの道の拡張では「北海道自然環境保護条例にもとづく環境緑地保護地区」のカシワ林が少し削られました。

It is beside the road in front of Obihiro University of Agriculture and V. M. Now the road is under construction work for enlargement, as it is connected to the high way.

This soil is andisol (andosol) composed of various volcanic ash layers. The oldest one (Spfa-1) fell around 40,000 years ago from Shikotsu volcano. The second oldest one (En-a) fell 17,000 years ago from Mt. Eniwa. Following volcanic ash layers are from Mt. Tarumae fell around 9,000, 3000, and 300 years ago, designated Ta-d, Ta-c, Ta-b, respectively. The Spfa-1 and En-a volcanic ash layers are both composed of white coarse textured, unweathered ash layer and yellow-brown colored, fine textured, weathered layer. The lowest layer is dark colored, and it is considered to be the former paleo-alluvial layer.

上: 学園通り沿いのカシワ林が削られました。

学園通り沿いのカシワ林。

上: カシワ林から流れ出している小川。

"To Page Top"

恵庭古砂丘の土壌断面を観察。 September 10, 2023

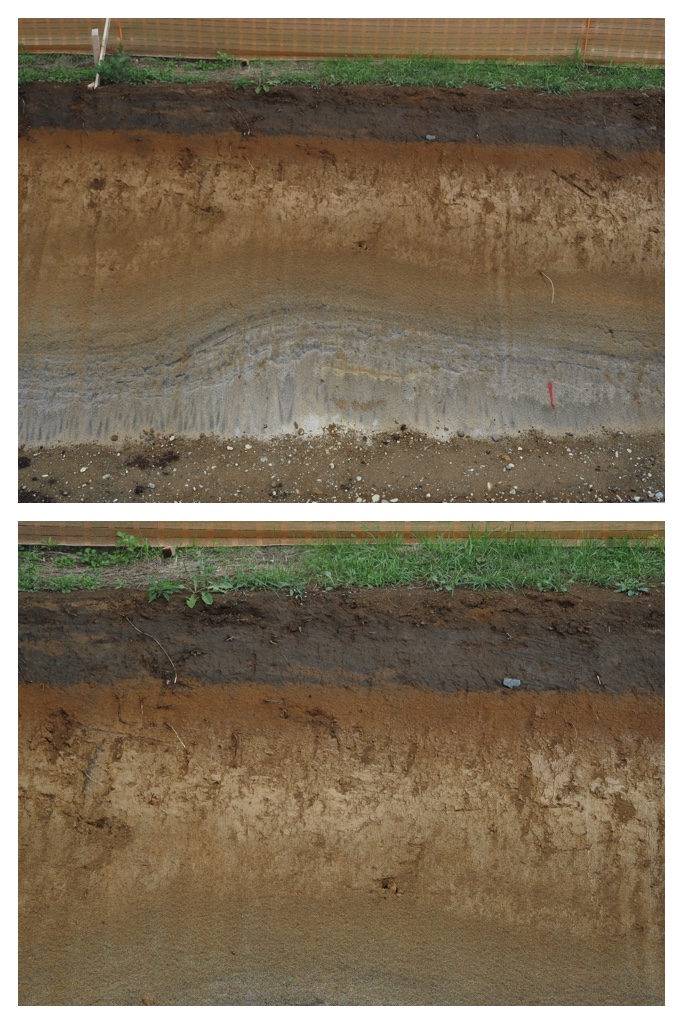

2023年9月10日の午後は畜大前の道路拡幅工事で現れた土壌断面を見てきました。古砂丘に相当する地形部分で17,000年前に降った恵庭火山砂が厚く堆積していました。日曜日なので工事はしておらず、ゆっくりと見ることができました。 "2021年9月8日の記事"

(上)、(下)。

(上)、(下)。

(上)、(下)。

(上)、(下)。

(上)、(下)。

(上)、(下)。

(上)、(下)。

(上)、(下)。

(上)、(下)。

(上)、(下)。

(上)、(下)。

(上)、(下)。

"To Page Top"

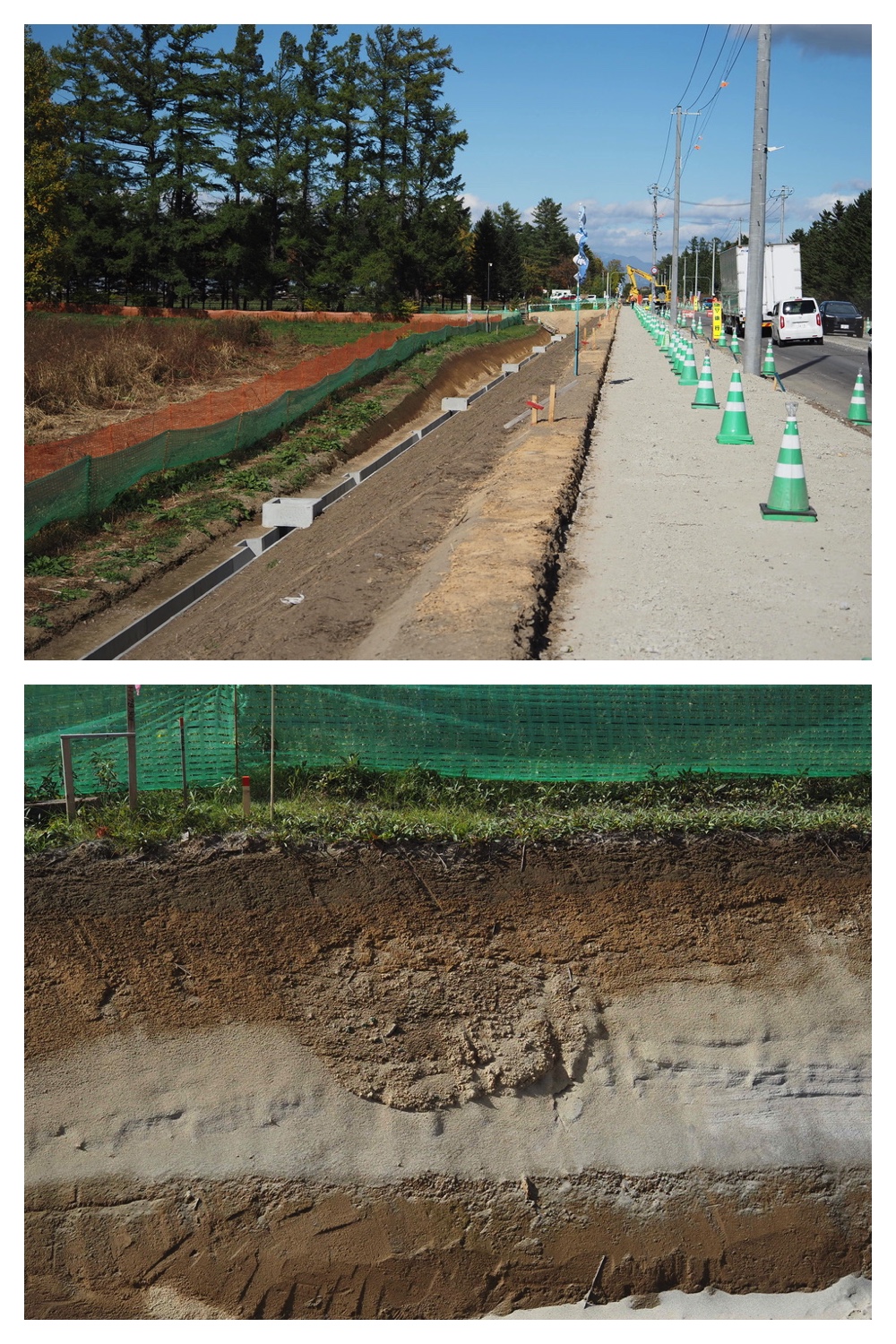

畜大農場東側の道路工事現場で火山灰層を観察。 Observing volcanic ash layers beside the construction site of a road to the east of OUAVM farm. September 15, 2025

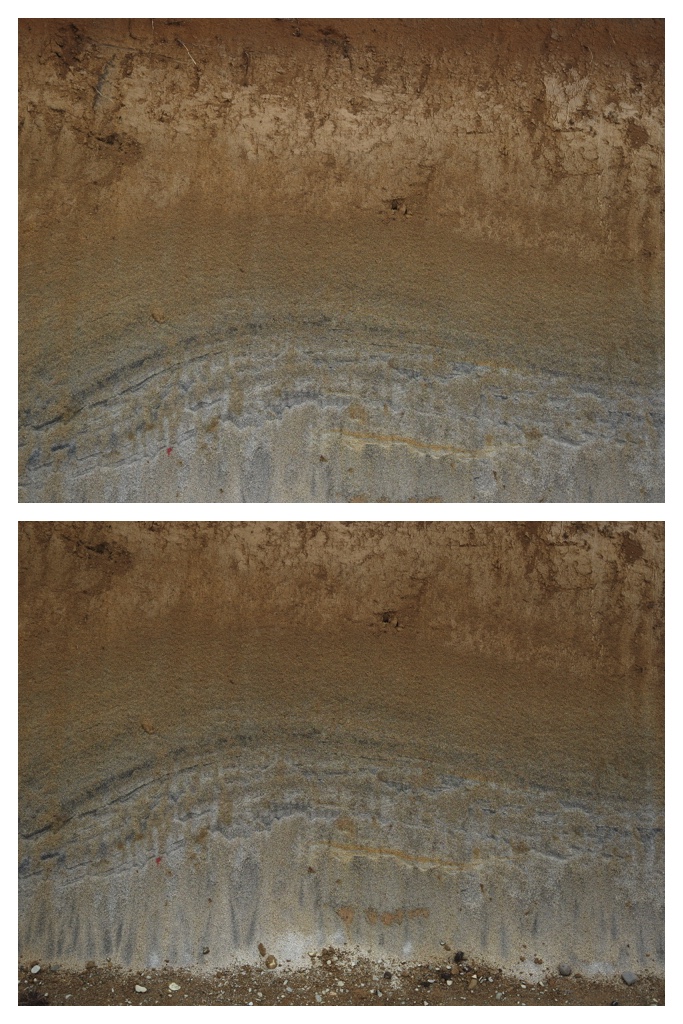

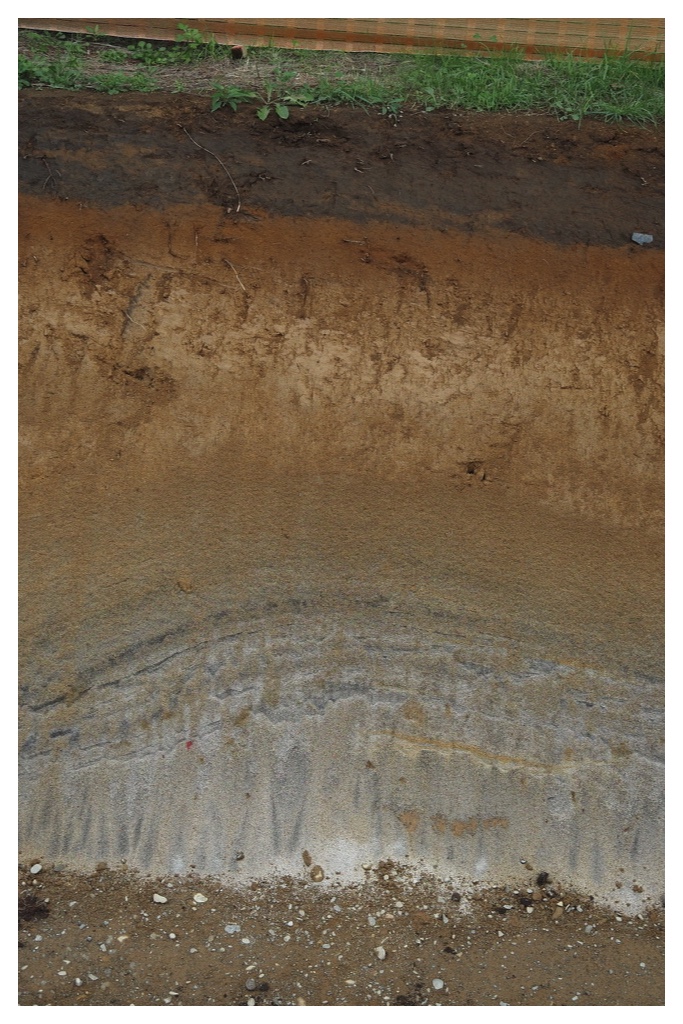

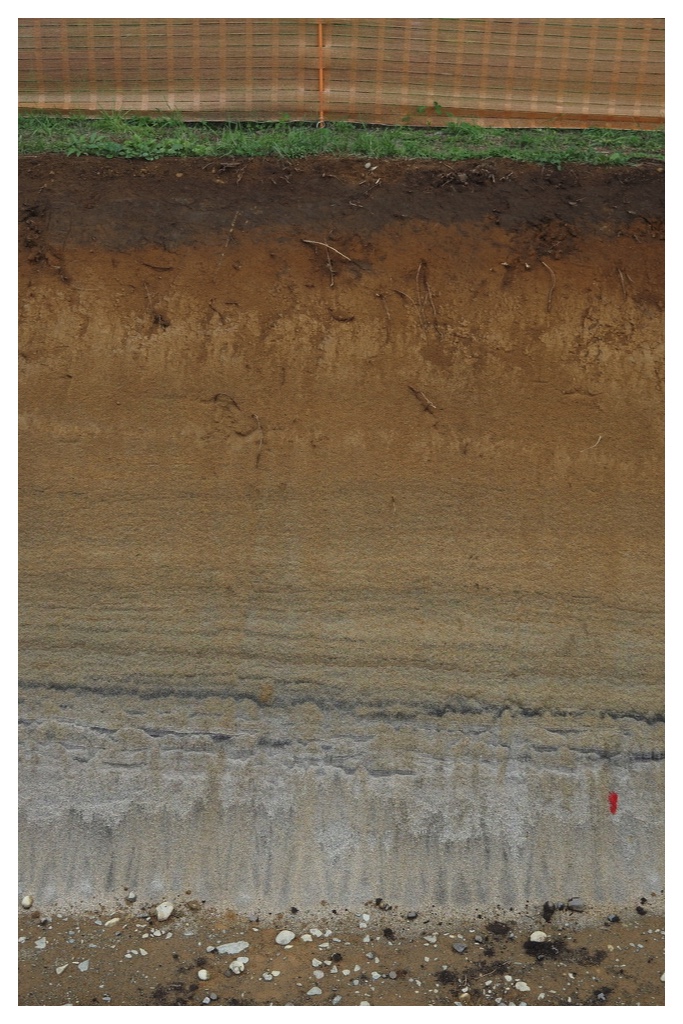

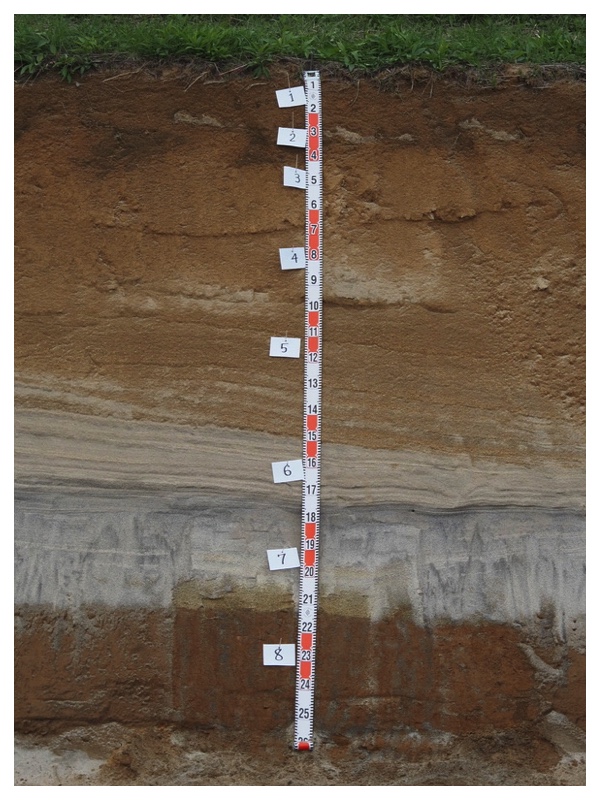

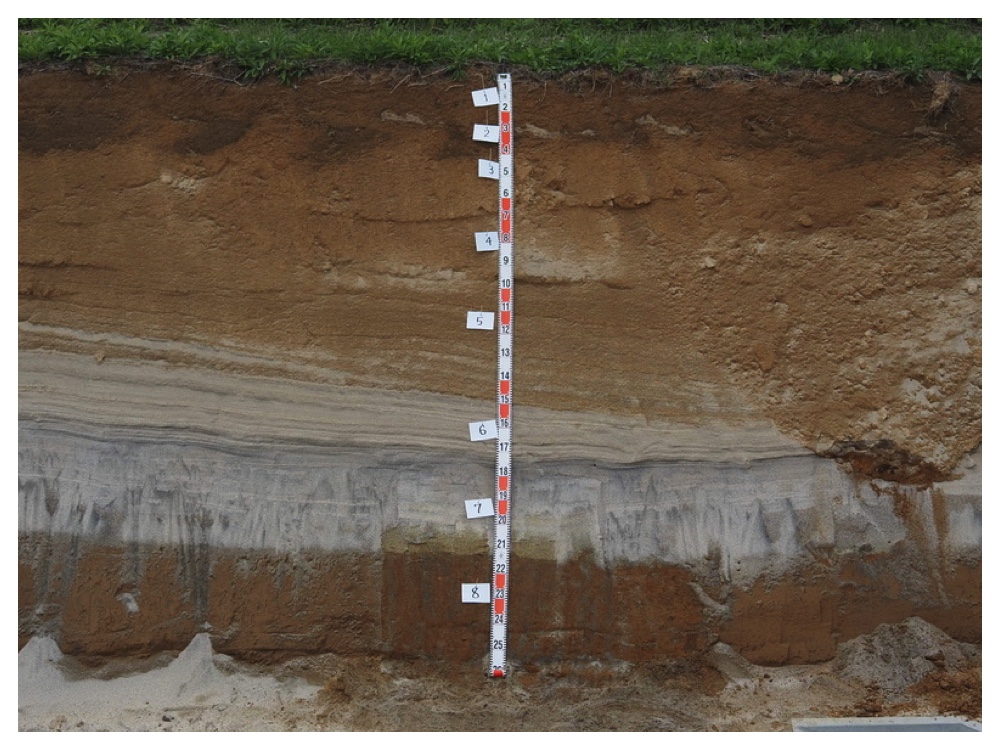

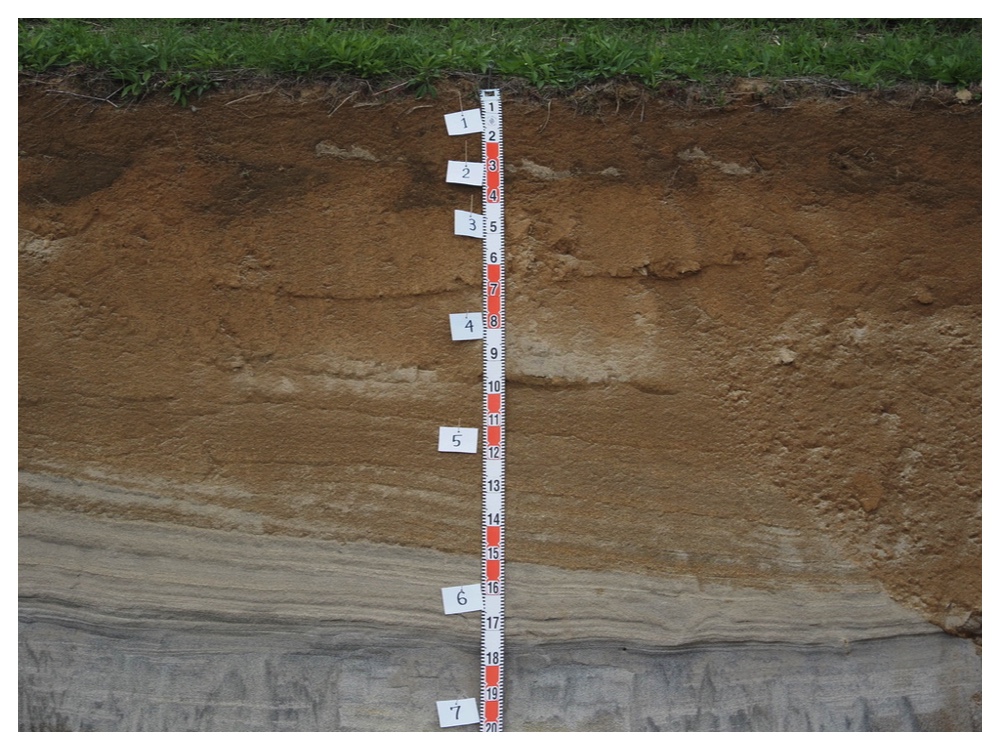

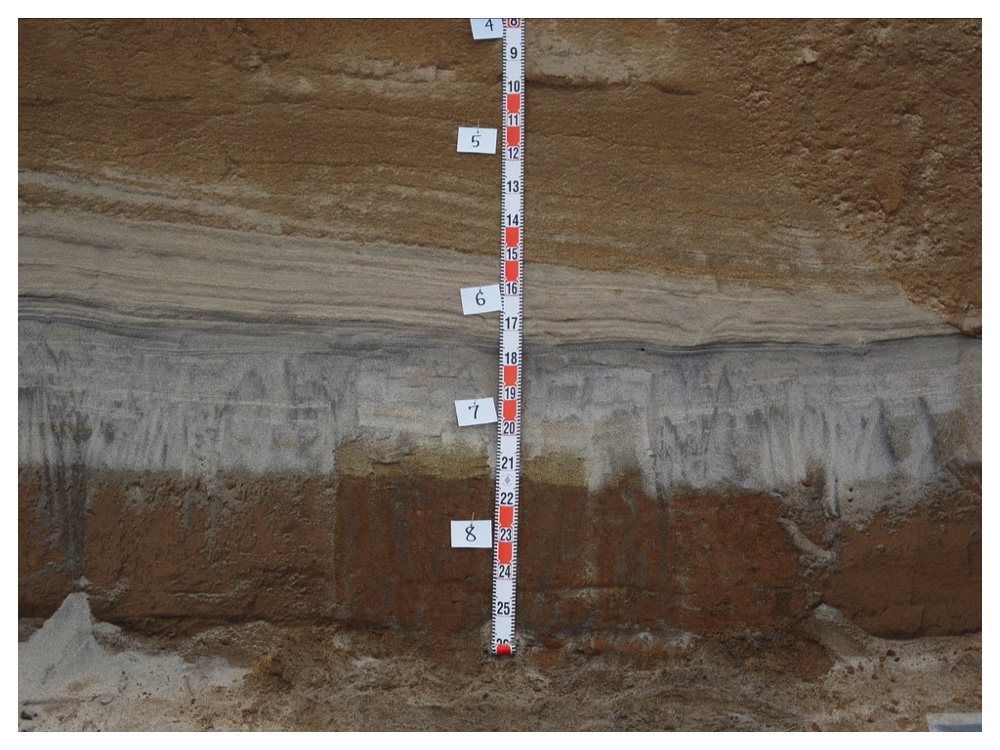

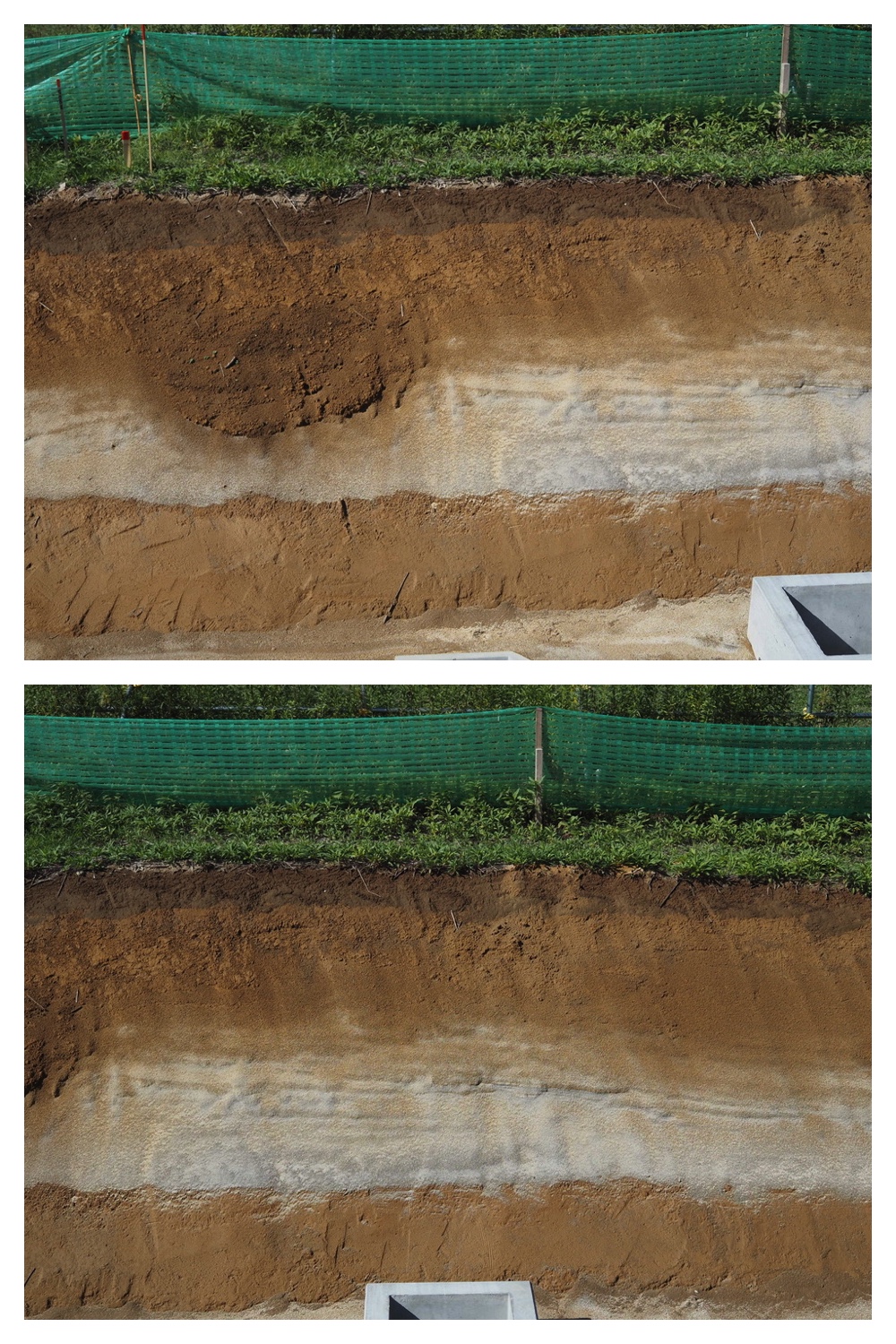

9月15日朝からエゾリスの会の活動がありました。早めに自転車で家を出たので、畜大牧場の東側を通る西1線道路の拡幅工事によって現れた土壌断面を見ることができました。この工事は2021年に始まり、毎年300mくらいずつ進行していますが、2021年と2023年にも道路脇の土壌断面を見ることができました。2021年と2023年には帯広農業高校側の土壌断面でしたが、今年は畜大側の土壌断面でした。恵庭火山灰と支笏火山灰が明瞭に認められ、その上にそれらの火山灰が風化したローム層が乗っていました。支笏火山灰の層には凍結凍上による撹乱が見られました。

2021年9月8日の記事

稲田町西2線道路工事現場で恵庭火山灰層、支笏第一軽石層と植生を観察。Watching the soil profile and vegetation along the road construction sites.

2023年9月10日の記事

恵庭古砂丘の土壌断面を観察。 Observation of a soil profile on the paleo-sand-dune of Eniwa tephra.

十勝平野に降った火山灰についての説明

十勝平野に降った火山灰と火山灰に刻まれた歴史。 Volcanic ash tephra fallen in Tokachi plain and the geo-history revealed by the tephra.

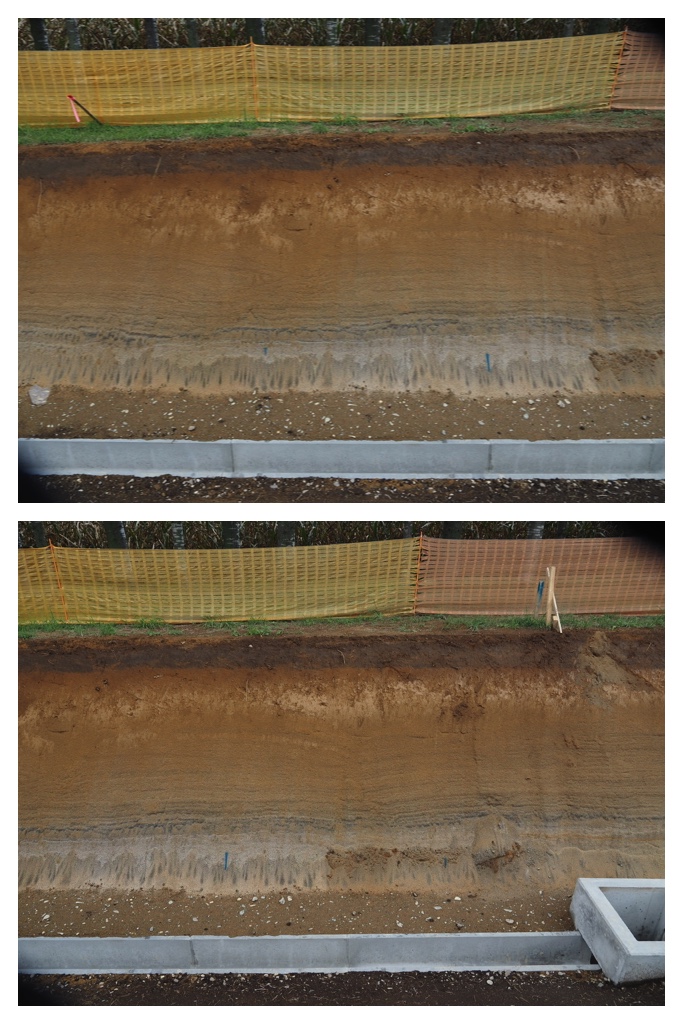

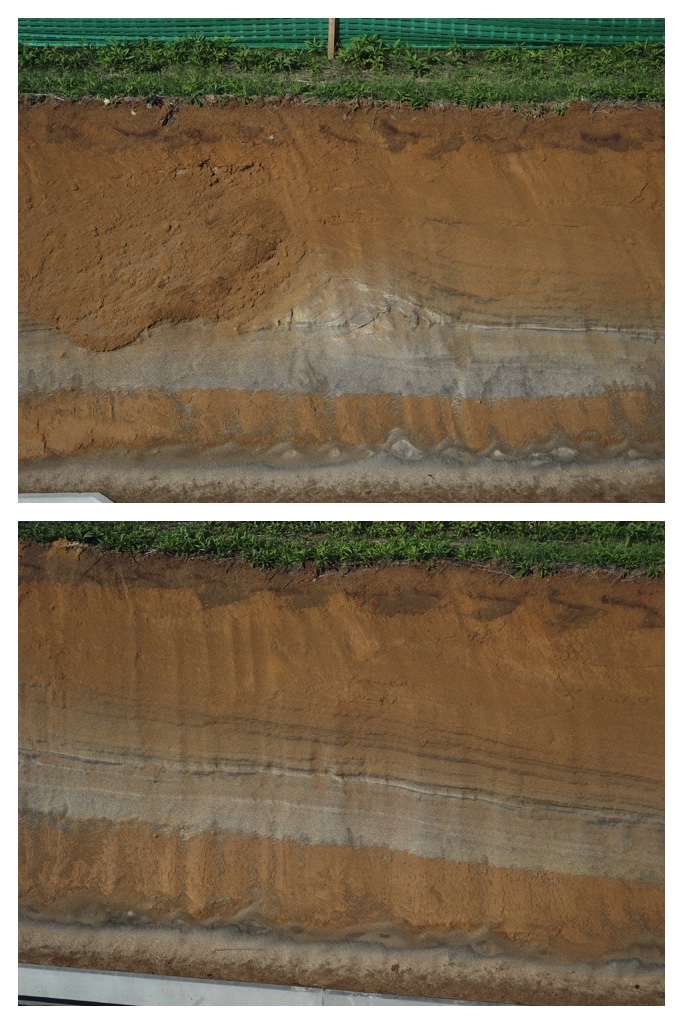

南方の草地部分の土壌断面。作土層、恵庭ローム層、支笏第1ローム層(支笏第1軽石層Spfa1)が重なっています。ここでは恵庭火山砂が見られませんでした。支笏ローム層の下に散らばった石は工事のために入れられたものと思います。(上・下)

南方の草地部分の土壌断面。上の写真と同じ場所。(上)、少し北側の馬の放牧場の土壌断面。ここは古砂丘地形を成しています。薄い作土層、恵庭ローム層、恵庭火山砂、支笏第1ローム層(支笏第1軽石層Spfa1)が重なっています。この層の最下部で白ないし灰色の土が波打って堆積していますが、これは後日調べたところ、上部の恵庭火山砂がこぼれてたまったものと判明しました。(下)

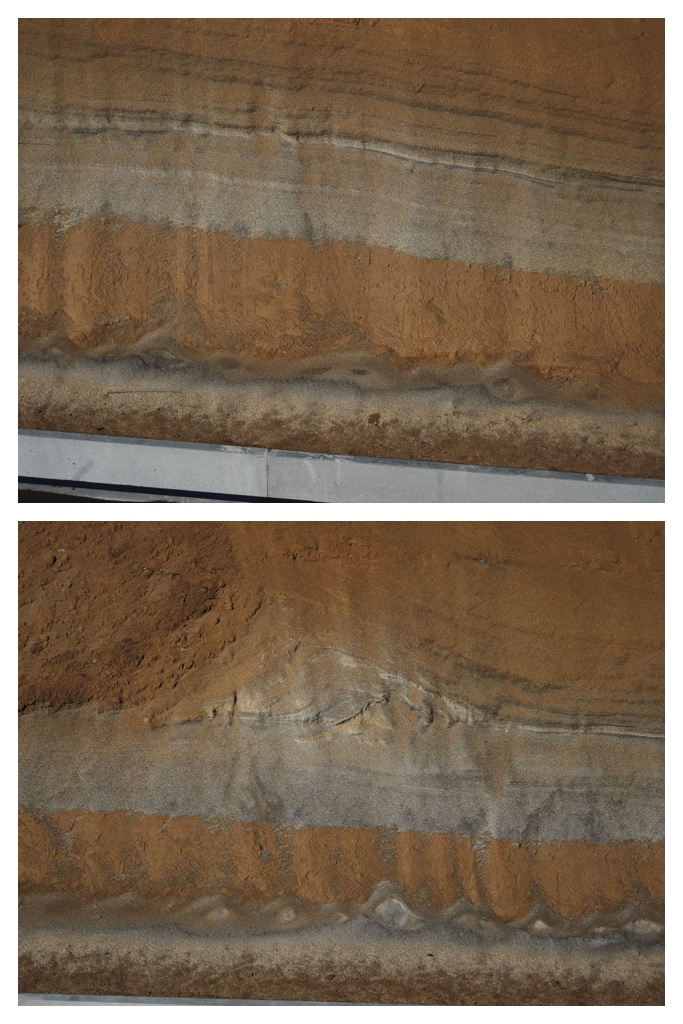

プラウで撹乱された作土層、恵庭ローム層、恵庭火山砂(En-a)、支笏第1ローム層(Spfa1)が重なっています。支笏第1テフラについては粒径が多少大きいことから軽石層と命名されていますが、帯広にはそれほど大きな粒子は降ってきていません。(上)、土壌断面下部。縞状(ラミナ状)に重なった恵庭火山砂(En-a)、支笏第1ローム層(支笏第1軽石層Spfa1)が重なっています。(下)

恵庭火山砂が撹乱されて堆積した場所。風によって運ばれてきた火山砂が何らかの障害物に当たってうず高く溜まり始めると、さらにそこに砂が溜まりやすくなったものと考えられます。

上の写真と同様です。(上)、恵庭火山砂が撹乱されて堆積した場所。(下)

土壌断面全体の写真です。左側に大きな土塊ありました。これは、法面の表面を平にするために工事で土を埋め込んだ可能性も考えられましたが、土塊の周りの土壌層位が乱されていないことと、特に樽前d火山灰層よりも上の層が乱されていないことから古代人の住居跡の可能性もあると考えます。

"To Page Top"

道路工事現場の土壌断面を再び観察。 Observing again the soil profile beside the construction site of a road. September 20, 2025

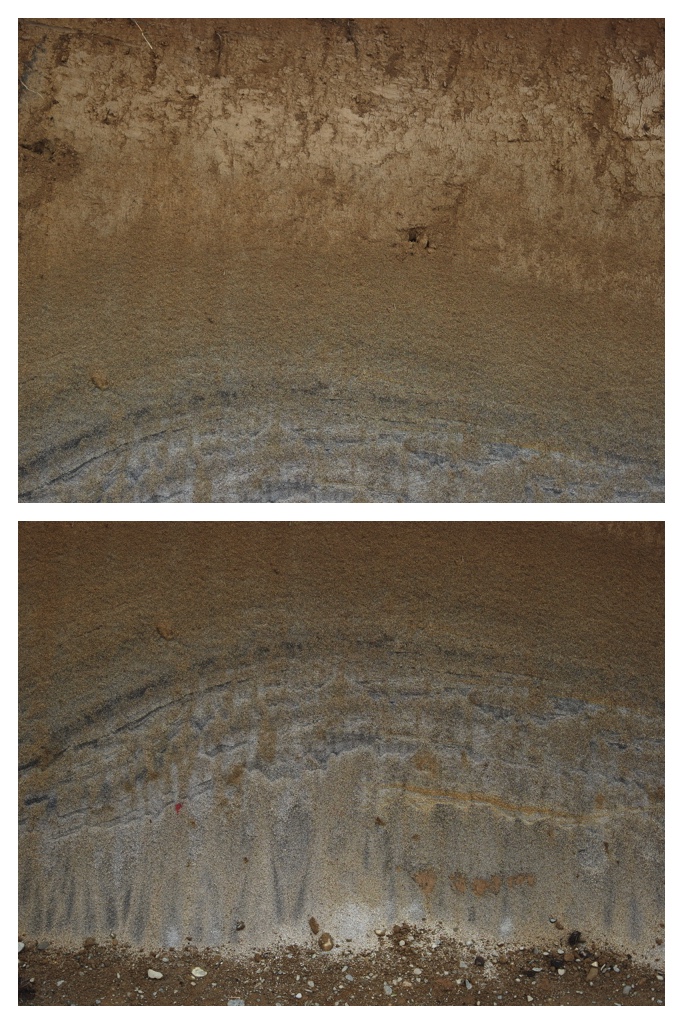

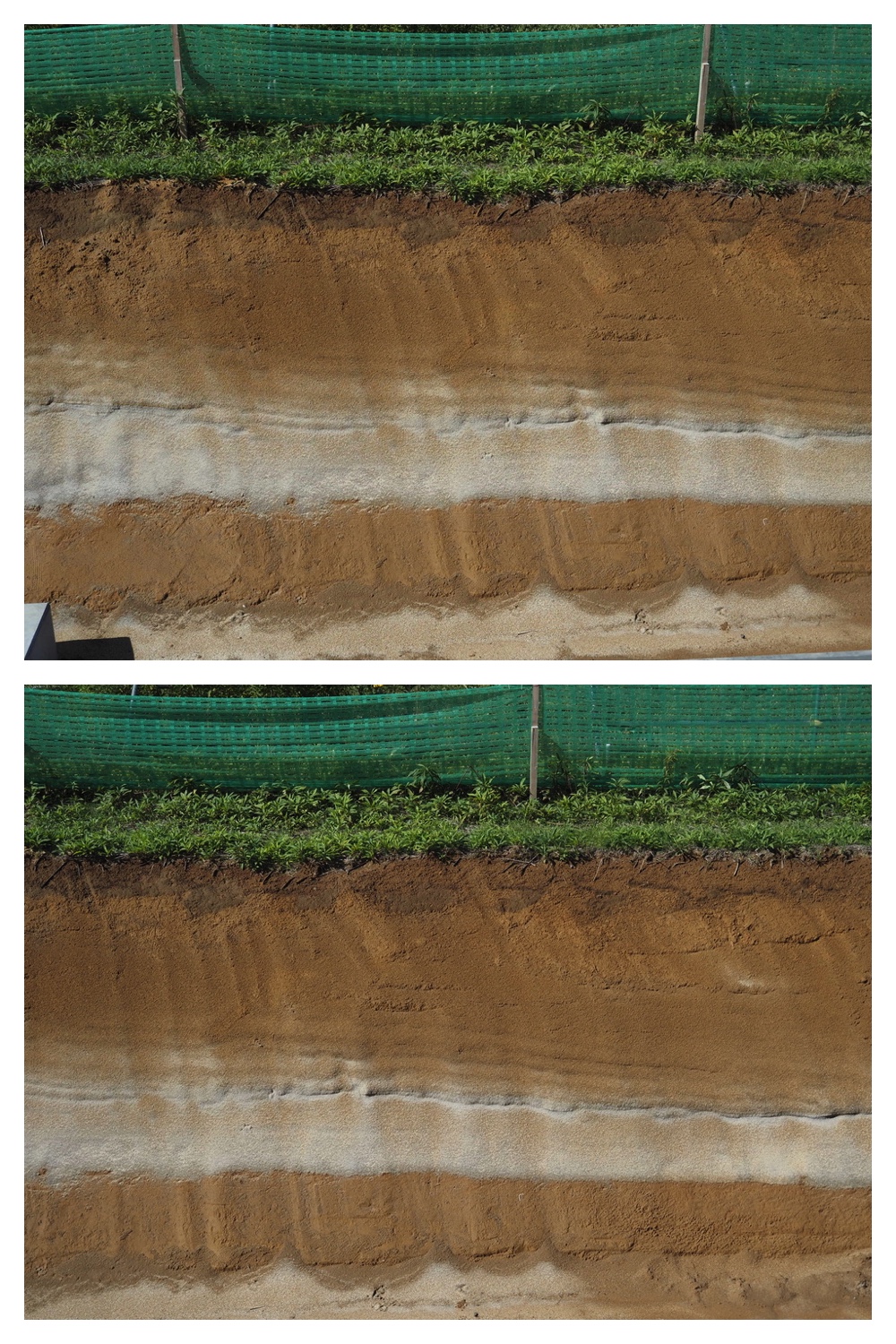

9月20日は畜大農場の東側の道路拡幅工事で現れた土壌断面をもう一度じっくり観察しに行ってきました。私の前回のホームページの記事を読んでくださったK先生の依頼によるものです。前回はエゾリスの会の活動に向かう途中に立ち止まって写真を撮っただけでしたが、今回は土曜日で工事も行われていなかったので落ち着いて観察することができました。

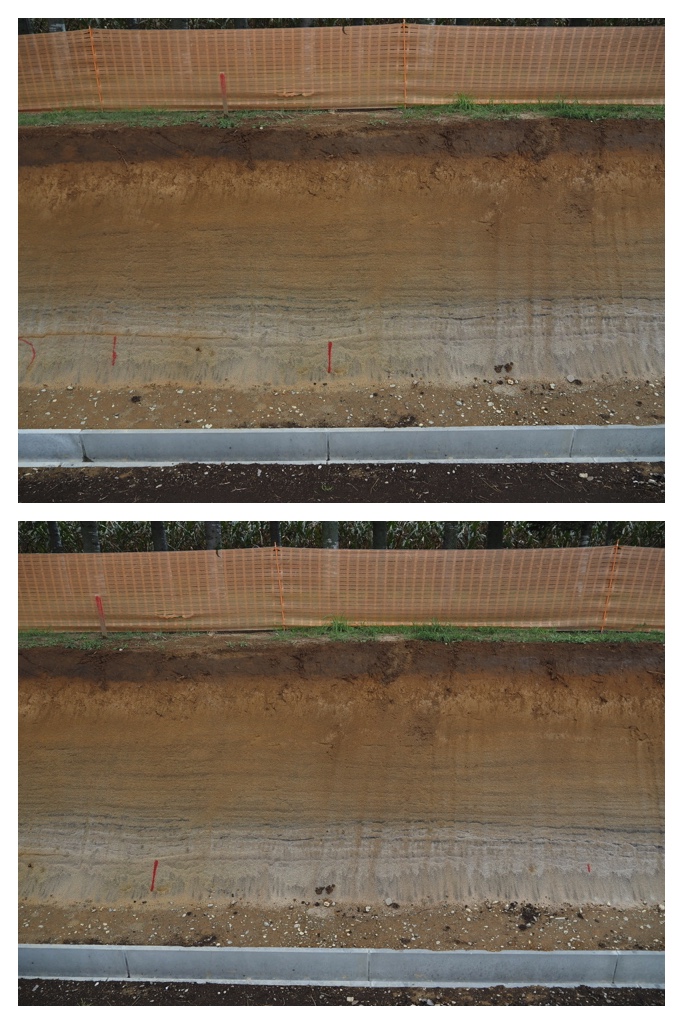

古砂丘部の土壌断面。

上の写真の説明と同様。土塊の周りの土壌層位が乱されていないことと、特に樽前d火山灰層よりも上の層が乱されていないことから古代人の住居跡の可能性もあると考えます。

土壌断面上部

土壌断面下部

作土層 Ap 層が厚く残っていた場所。ここは古砂丘の頂部からは少し離れていた。作土層の下には、恵庭ローム層との間に濃い褐色の樽前d (Ta-d, 9000年前に降灰) 火山灰層が認められた。その下には恵庭ローム層が厚く堆積していたが、ここではラミナ状の恵庭火山砂層が認められなかった。恵庭火山砂層(En-a)と支笏第一軽石層(Spfa-1)起源のローム層は恵庭ローム層の下に隠れているものと思われる。

"To Page Top"

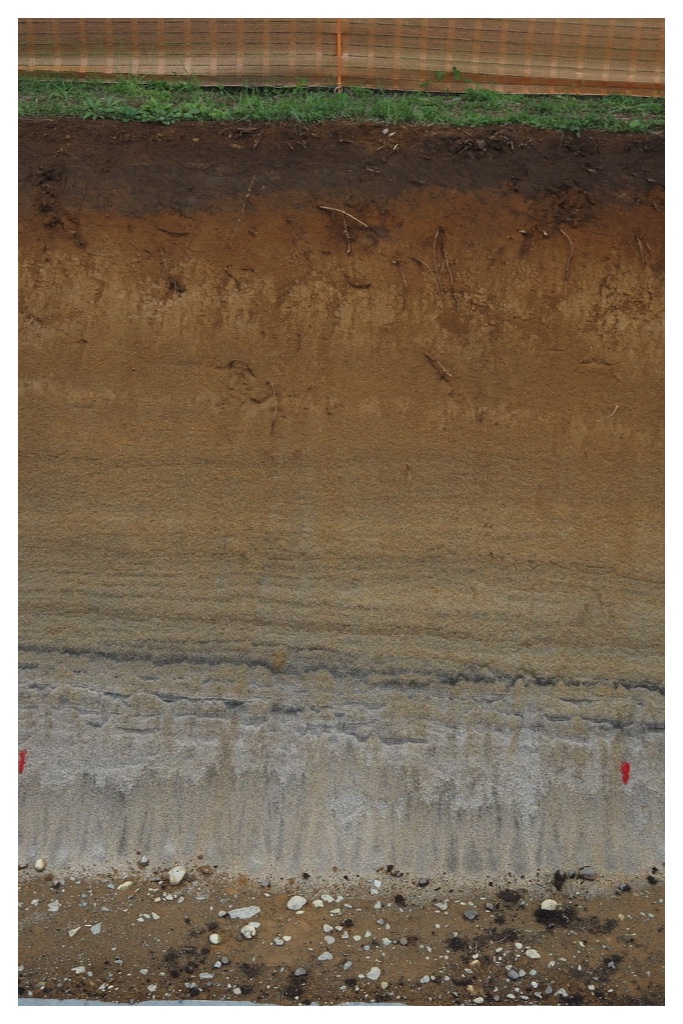

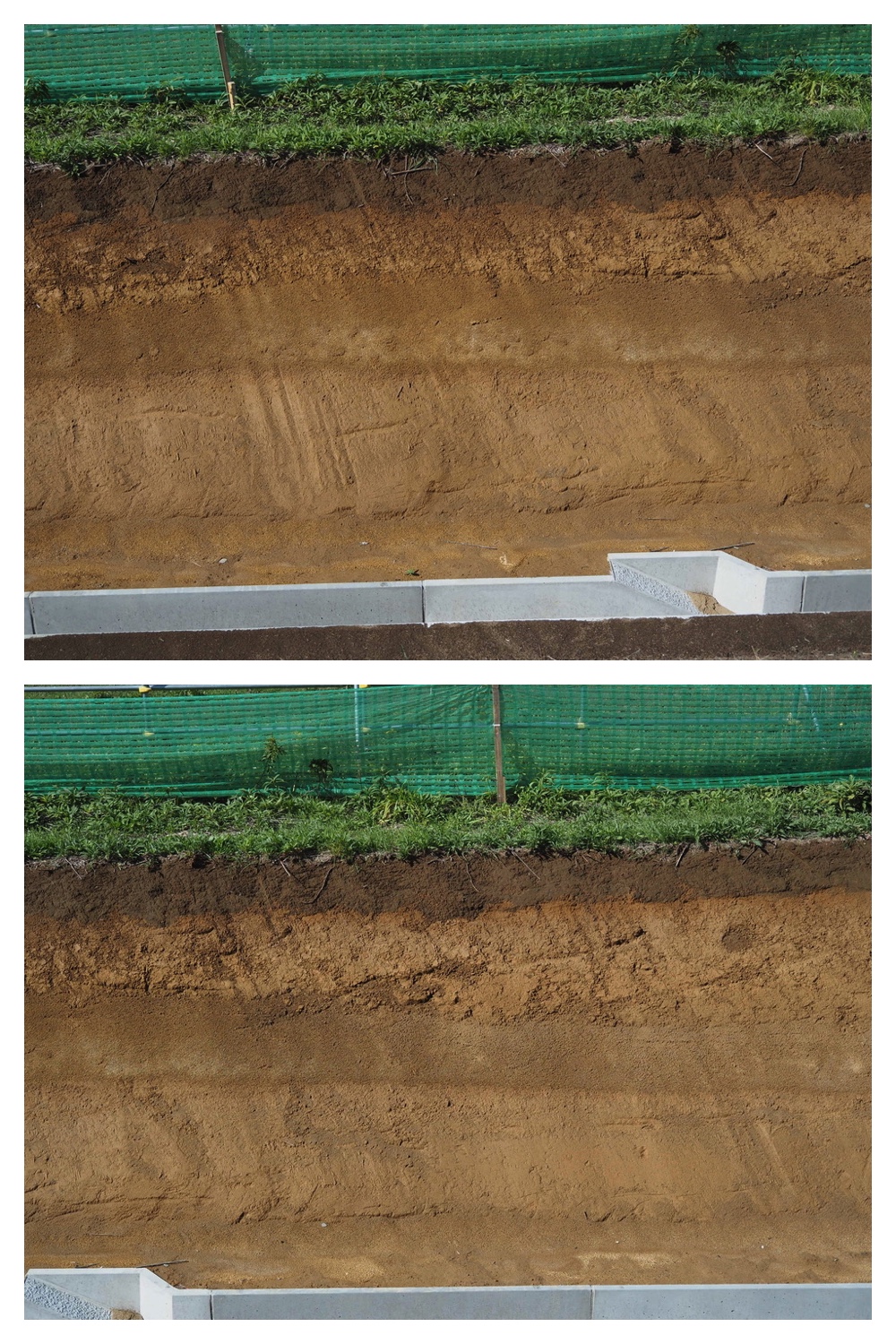

畜大農場東側の道路工事現場の土壌断面。 Soil profiles at the road construction site to the east of OUAVM farm. September 28, 2025

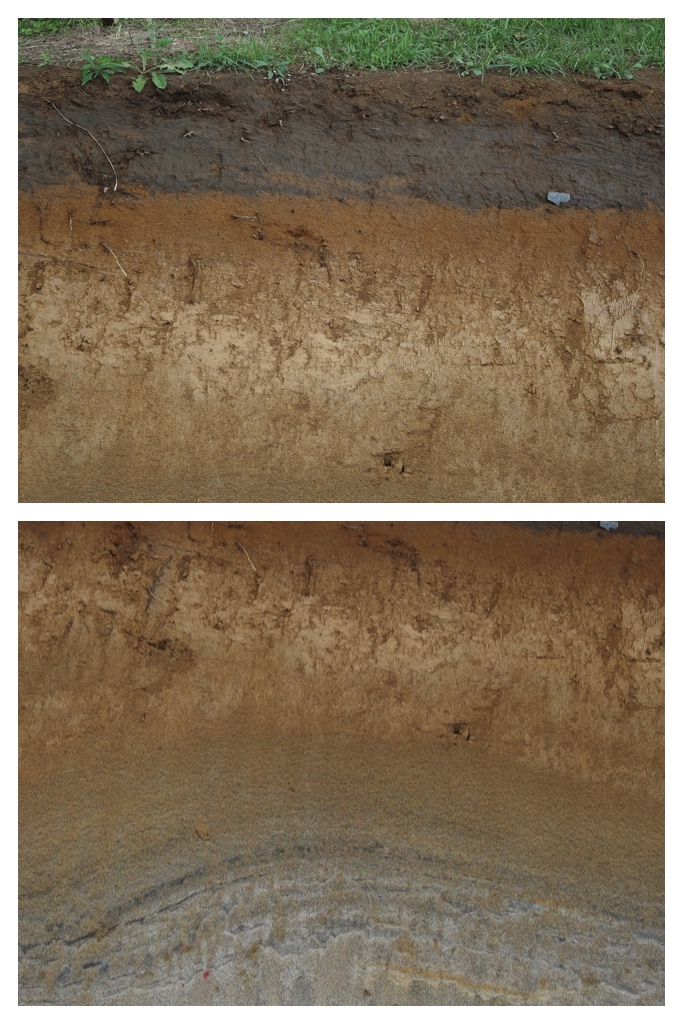

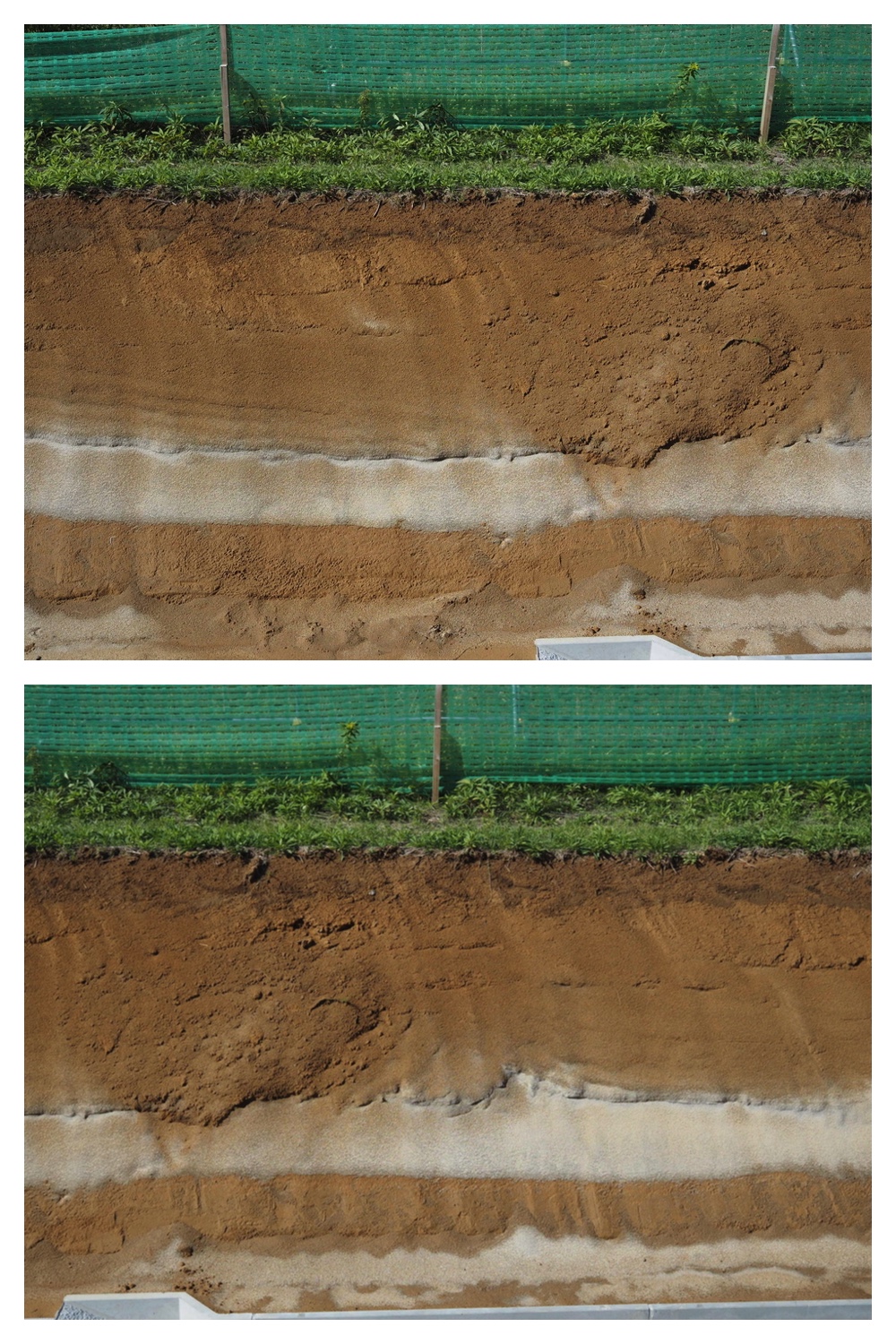

エゾリスの会の活動に向かう途中、畜大農場東側の道路工事現場の土壌断面を見ました。工事はだいぶ進行していましたが、土壌断面はまだ見ることができました。

道路の側溝工事。南側。(上)、道路の側溝工事。北側。(下)

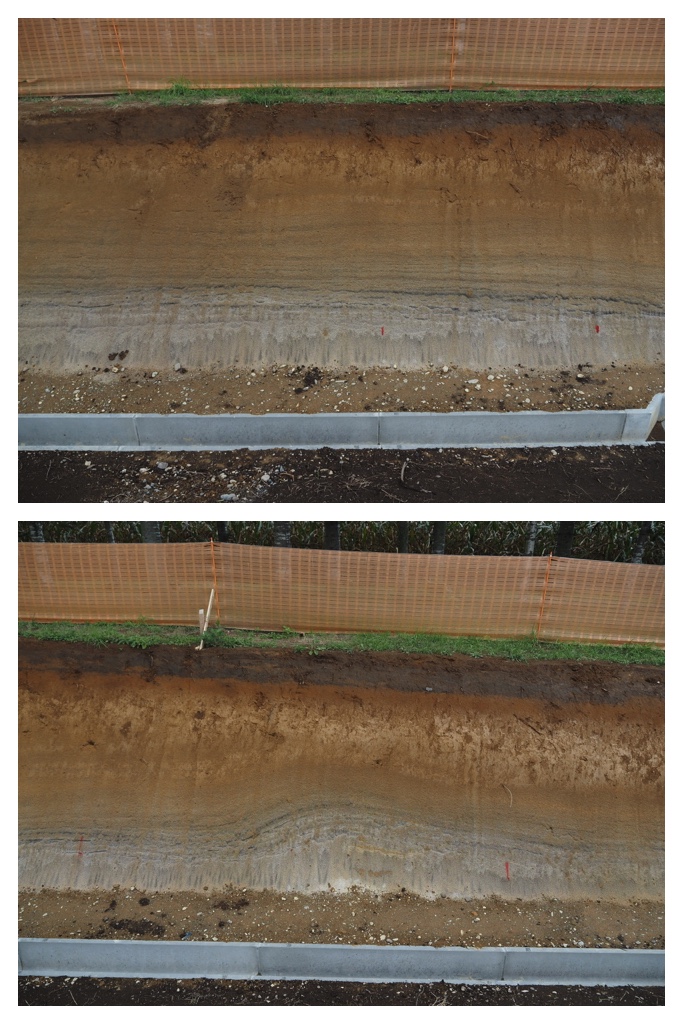

古砂丘部位の南側。ここでは作土層があまり乱れておらず、恵庭火山砂層も薄い。(上)、上の写真の土壌断面と連続した北側。(下)

上の写真の土壌断面と連続した北側。この写真の右側から恵庭火山砂層が次第に厚くなる。(上)、上の写真の土壌断面と連続した北側。右側に土塊がある。(下)

上の写真の土壌断面と連続した北側。写真左側に土塊がある。恵庭火山砂層がさらに厚くなる。(上)、恵庭火山砂層が最も厚くなっている部位(下)

上の写真の土壌断面と連続した北側。恵庭火山砂層が次第に薄くなり始める。作土層が天地返しによって乱れている。(上)、恵庭火山砂層が次第に薄くなり始める。作土層が天地返しによって乱れている。9月20日に観察したのはこの写真の右端の部位。(下)

上の写真の土壌断面と連続した北側。再び土塊がある。9月20日に観察したのは土塊のやや左側。(上)、上の写真の土壌断面と連続した北側。恵庭火山砂層は土塊の部分で上端が乱れているが、その両脇ではほぼ同じ厚さ。(下)

"To Page Top"

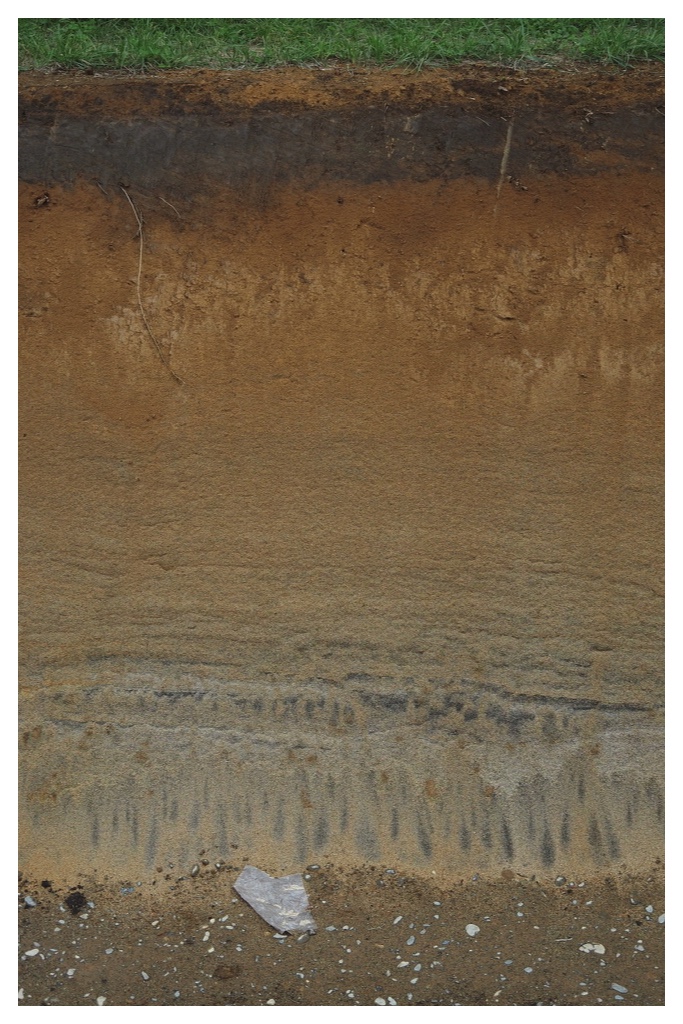

畜大牧草地東側土壌断面内の土塊が意味するもの。 What is suggested by the soil clods in the soil profile to the east of OUAVM grassland. October 20, 2025

10月20日は昼休みにミニバレーがあったので、畜大牧草地東側の西2線道路の工事現場を通りました。側溝工事でできた土壌断面の北半分に相当する古砂丘地形部の土壌断面には約10メートルおきに3箇所ほど土塊を埋め込んだようなものがあります。土塊の下端は恵庭火山灰層(19,000年から21,000年前に降灰)に潜り込むかその上端をかすめるような位置にあり、上端は樽前d火山灰層(約9000年前に降灰)の下にあります。

道路工事現場の南側。この部分の側溝工事はだいぶ進んでいます。古砂丘部分は前方のパワーショベル付近。(上)、南側から1番目の土塊。(下)

南側から2番目の土塊。(上)、南側から3番目の土塊。(下)

"To Page Top"

総会(2025年12月6日)で頂いた鉱物標本。 Mineral specimens given at the annual general meeting on December 6, 2025. December 7, 2025

2025年12月6日に総会が行われました。その際、出席者それぞれに数個ずつの鉱物(岩石)標本が恵与されました。私が頂いた鉱物標本3個の写真を載せておきたいと思います。

トーナル石、井上 隆氏より恵与。

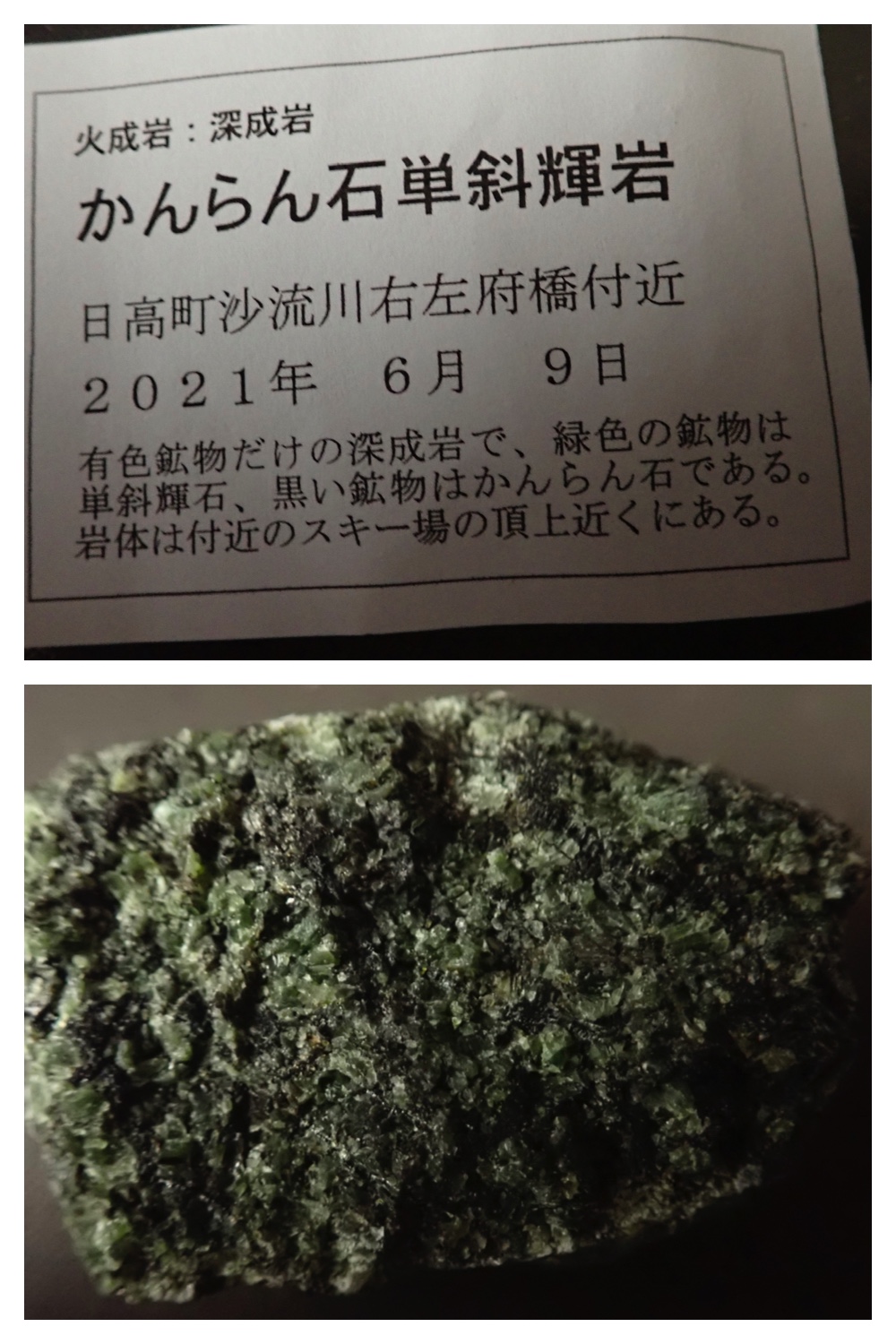

かんらん石単斜輝岩、井上 隆氏より恵与。

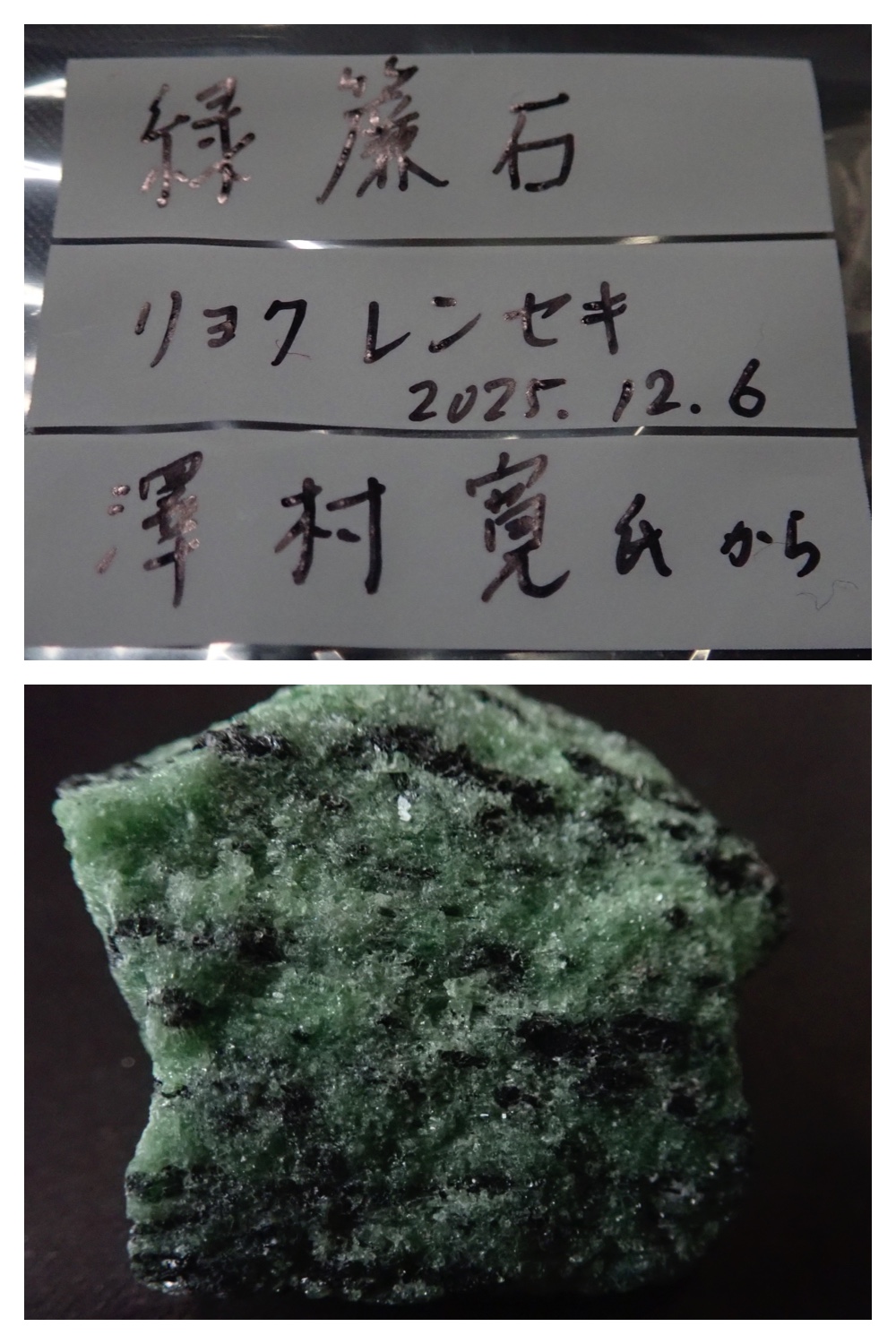

緑簾石(りょくれんせき)、澤村 寛氏より恵与。

"To Page Top"

"For the contents from the end of February to the end of March 2020, related to my visit to YAU in Myanmar, just click this line.

"Menu for the postings related to Ezorisu no Kai:

"For my calendar photos, just click this line.

"For the photos of plants in Obihiro, just click this line.

"For the photos of mushrooms in Obihiro, just click this line.

"For the photos of insects in Obihiro, just click this line.

"For the photos of animals and birds in Obihiro, just click this line.

オニシモツケとエゾノシモツケソウ(24. June, 2025).