目次

第1章... 1643年にオランダ人が作成した北海道の古地図

第4章... 戯曲「火山灰地」に描かれた戦前の十勝の土壌と農業

第5章... 十勝平野に降った火山灰と火山灰層に刻まれた歴史

第6章... 更新世最終氷期から完新世にかけての気候変動と十勝における人の活動史(講演では省略)

第11章...作物生産を維持・増進するには (講演では省略)

十勝の自然史研究会で発表した「十勝の土壌と農業」の 講演内容です。

播種直後の馬鈴しょ畑(芽室町、2021年5月4日)

私の投稿はテーマごと、期間ごとに分けられています。左のサイドバーから飛んでください。

My articles are sorted according to the subjects and period. Please jump from the left side bar.

十勝の土壌と農業(十勝の自然史研究会)

2025年3月16日帯広百年記念館にて

A lecture titled "Soil and Agriculture in Tokachi"

presented for the "Research Group of Natural History of Tokachi"

at the Centennial Museum of Obihiro on March 16, 2025.

章ごとのパワーポイントおよび解説文のpdfファイル集は別ページに表示しました。

目次

第1章... 1643年にオランダ人が作成した北海道の古地図

第4章... 戯曲「火山灰地」に描かれた戦前の十勝の土壌と農業

第5章... 十勝平野に降った火山灰と火山灰層に刻まれた歴史

第6章... 更新世最終氷期から完新世にかけての気候変動と十勝における人の活動史(講演では省略)

第11章...作物生産を維持・増進するには (講演では省略)

第1章

1643年にオランダ人が作成した北海道の古地図

パワーポイント(発表で省略した内容も含む)

解説「東西の古地図に見る日本・北海道・千島 」展で展示されたその他の古地図

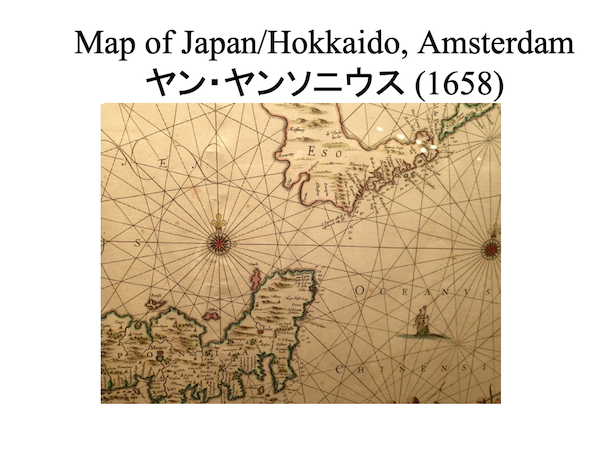

2013 年の 4月に、根室で「東西の古地図にみる日本・北海道・千島」展という展覧会があり、私も見に行ってきました。さまざまな古地図を公開されたのは、北構保男さんという考古学・民俗学者で、以前畜大で法学を教えておられました北構太郎先生のお父様です。 スライド1-1 1658年にオランダで発行された古地図

この図は1658年にオランダで発行されました世界地図の日本の部分を示したものです。 たくさんの資料が公開されていて驚いたのですが、そのなかで、この地図は北海道の一部がきちんとした測量によって描かれた最初の地図であると言われております。 しかし、濃霧の影響で十分な測量ができず、北海道、サハリン、国後島をひとつながりの陸地として描いておりました。 また、北海道南部と本州の東北部が欠落しております。

スライド1-2 同上の古地図の北海道の部分

この図は上記の古地図の北海道の部分を拡大したものです。 地名をよく見ますと、Tacapsy と記載されているところがあります。 これはおそらく十勝のことを示しているものと思います。 また近くに Sirarca という地名もあり、これは白糠を意味しているのと思います。 これらの地名は実際にアイヌの人たちに会って記録したことが、調査者の航海日記によって明らかにされています。 日高山脈と思われる山脈も Snee Geberche(雪の山脈)として表してあります。北方の山は Blawe berg (青い山)と表してあります。これは阿寒、屈斜路、摩周などに該当するのでしょう。 これらの地図の基となる調査航海を1643年に行ったのはオランダの東インド会社の船長 M. G. フリースでした。そのデータをもとに、ヤン・ヤンソニウスという人がアムステルダムで1658年に「日本・エゾおよび周辺諸島図」という地図を発行しました。 根室の古地図展で資料を全て提供された北構保男さんは、「一六四三年アイヌ社会探訪記 ー フリース船隊航海記録 ー」という本を書かれています。 フリースはオランダの東インド会社に所属した船長で、1643年に、「金と銀の島」を探索する目的で北海道周辺から樺太までを往復航海した人です。途中ウルップ島も調査し海峡も発見しました。樺太の「海豹島(アザラシ島)」も発見しました。 調査を行ったフリース船長らは航海の途中、十勝沖、歯舞諸島、国後島、樺太沿岸2箇所、厚岸に立ち寄り、アイヌの住民と交流しています。 アイヌの人たちは穏やか、かつ積極的で、フリース一行と心温まる交流をしました。

各地の地名もその時の会話を通じて聞き知ったようです。

当時日本は鎖国時代であったため、偶然会うことになった和人たちとはあまり良い交流ができなかったようです。 2艦体制で調査に行ったのですが、副艦「ブリスケン号」の船長とその他乗組員10名は山田湾で宣教師と間違われて捉えられて江戸に送られ5ヶ月もの取り調べを受けました。フリースが乗った「カストリカム号」は1艦のみでその後の全ての調査を遂行し、帰国の途中でやっと「ブリスケン号」に会うことができました。 当時、日本にも詳しい北海道の地図はなく、アイヌの人々の民状についてもほとんど知られていなかったので、フリースらによる調査の価値は非常に大きかったと言えます。 北海道の形は 1700 年代後半以降、最上徳内、近藤重蔵、間宮林蔵、伊能忠敬らの調査によって次第に明らかにされました。 このように北海道は世界の先進国の人々や日本人にとってもつい最近まで未開の地でありましたが、実際は本当に未開の地であったのでしょうか。 そこに住んでいた人々にとっては、豊かな大地で、世界で最も進んだ石器文化や縄文土器文化が栄えていた土地であり、日本の古代文化とも共通する側面があったと考えられています。 またオランダの航海者たちとの交流においては、当時最高の文明人たちにも臆することなく平和かつ友好的に接し、また女の子の頭にさわったり、アイヌ人の墓標を探し出してもてあそんだ乗組員には厳重に抗議するなど、アイヌの人たちの高い精神性が示されていました。 "目次 (To the list of contents)"

第2章

北海道の火山

パワーポイント(発表で省略した内容も含む)

解説

スライド2-1 北海道の活火山の分布

北海道にはたくさんの火山が存在しています。

南から見ると、渡島地域、有珠・倶多楽地域、支笏・樽前山地域、大雪山地域、クッチャロ・摩周地域、と千島地域に分けられます。これらの活火山の分布は火山フロントと呼ばれていますが、太平洋プレートがオホーツクプレートとアムールプレートなどの大陸プレートの下に潜り込むことによって生成したものです。

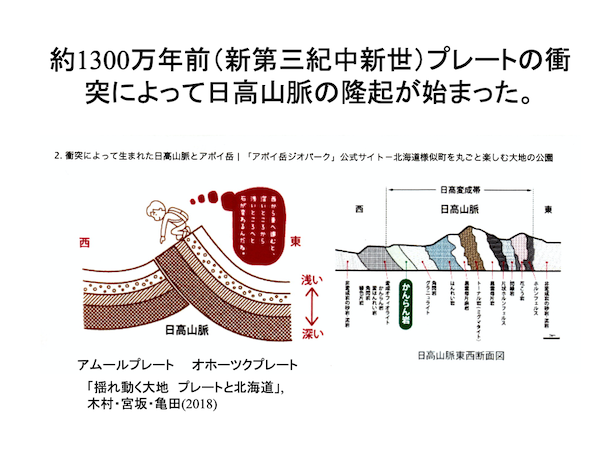

北海道の島自体は、西北海道が本州の北半分とともに1900万年前から1500万年程前の間に大陸から分離してほぼ現在の位置に移動してきました。東北海道はいくつかの小さな島に分かれてもっと東の方にあったのですが、太平洋プレートと北米プレートに押されて西に移動し、1300万年程前に西北海道と衝突しました。この時点から日高山脈の隆起が始まりました。

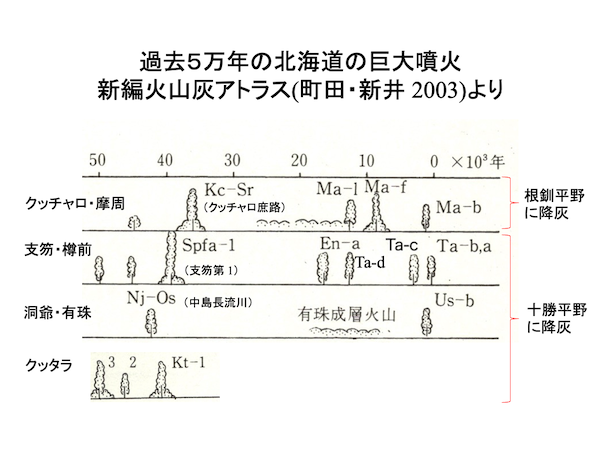

現在の学説ではオホーツクプレートとアムールプレートの境界はもっと西側の日本海の東の縁にあるとされていますが、1300万年前にはこの図の位置でプレートの押し合いが起こっていたことは確かです。 スライド2-2 過去5万年の北海道の巨大噴火

この図は過去5万年の北海道の巨大噴火を示したものです。

根釧地域ではクッチャロ・摩周地域の火山の影響が大きいです。

十勝地域と日高山脈には火山は存在していませんが、とくに日高山脈より西側の支笏・樽前および洞爺・有珠・クッタラ火山からの火山灰の影響を強く受けています。

"目次 (To the list of contents)"

第3章

十勝平野の成り立ち

パワーポイント(発表で省略した内容も含む)

解説

スライド3-1 日高山脈の成因

十勝平野の形成は約1300万年前に2つの大陸性のマイクロプレート、オホーツクプレートおよびアムールプレートが衝突して日高山脈が隆起し始めた時に始まりました。

衝突による地殻のめくれ上がりの証拠はアポイ岳周辺の地質によって見ることができます。

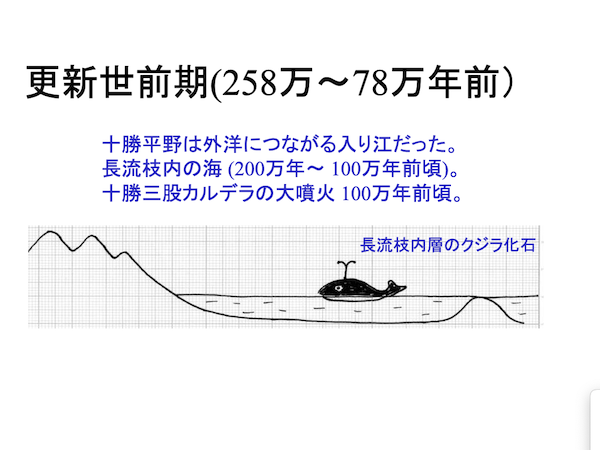

日高山脈のでき方につきましては、木村・宮坂・亀田著の「揺れ動く大地 プレートと北海道」という本の説明が一番分かり易かったです。 スライド3-2 258万年前から78万年前の十勝平野

更新世前期(258万年前から78万年前)を通じて十勝平野は外洋につながる入江でした。そのなかで200万年から100万年前に分布していた内湾は「長流枝内の海」と呼ばれ、池田町と幕別町でクジラの化石が発掘されています。また100万年前には十勝三股カルデラが大噴火し十勝平野には大規模な火砕流を押し流し、根釧地方には多量の火山灰を降らしました。

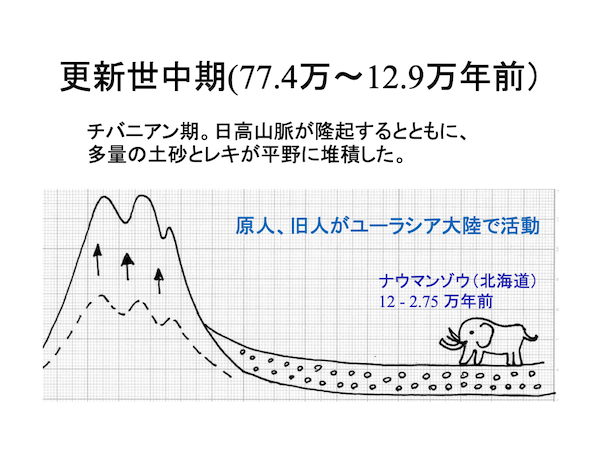

スライド3-3 77.4万年前から12.9万年前の十勝平野

更新世中期(77.4万年前から12.9万年前)の間には、日高山脈が隆起するとともに、多量の土砂と礫が平野に堆積しました。この時代の定義に際しては日本人研究者たちの貢献が大きく、チバニアン期と呼ばれることになりました。

北京原人やネアンデルタール人、デニソワ人などの旧人は、すでにユーラシア大陸で活動していたことが知られていますが、北海道まで来ていたかどうかはわかっていません。

ナウマンゾウは本州には36万年ほど前から来ていましたが、北海道には最終間氷期である12万年ほど前に来ていて、更新世終期の2万7千年ほど前まで生息していました。 スライド3-4 13万年前から4万年前の十勝平野

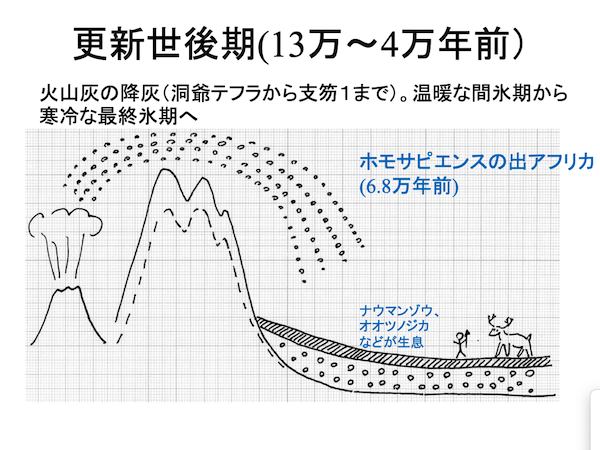

更新世後期(13万年前から4万年前)までは洞爺、クッタラ、支笏などの火山活動が活発になり、多量の火山灰が日高山脈を越えて十勝平野に堆積しました。また、クッチャロ・羽幌火山灰も十勝平野を覆いました。気候は温暖な間氷期から寒冷な最終氷期へと変化していきました。

約6万8千年前にホモサピエンスはアフリカ東部からアラビア半島に渡り、その後世界各地に移動していきました。4万年前にはアジア大陸には来ていましたが、日本にはまだ到達していなかったようです。 スライド3-5 4万年前から1万年前の十勝平野

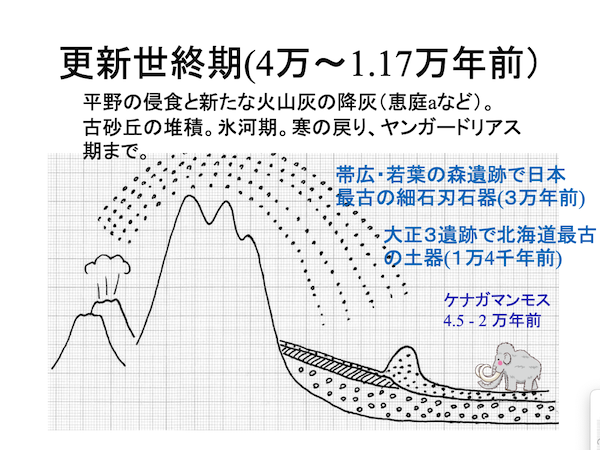

更新世終期(4万年前から1万年前)には支笏火山や恵庭火山の大きな噴火がありました。恵庭火山が噴火した頃は最終氷期の中でも最も寒冷な時期でした。

この時代、ケナガマンモスも北の大陸から南下してきており、一時期ナウマンゾウとも共存していました。

その後気候は温暖化し始めましたが、1万2900年前から1万1700年前にヤンガードリアス期という再寒冷化の時期があり、農耕の開始など人類の活動に大きな影響を及ぼしました。ヤンガードリアス期の終了をもって更新世も終了し、それ以降は完新世と定義されています。野生動物を狩る旧石器人の活動は恵庭火山灰の降灰前から明らかになっています。

帯広の若葉の森遺跡では、3万年前と推定される北海道最古かつ日本最古の細石刃石器が発掘されました。この遺跡の住人は、陸地となっていた宗谷サハリン海峡を渡ってきた人たちです。

また、大正3遺跡では1万4000年前と推定される北海道最古の縄文時代草創期の土器が発掘されました。 スライド3-6 完新世の十勝平野

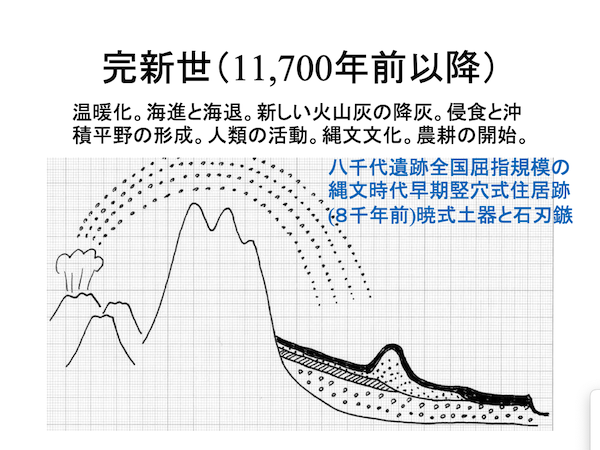

完新世には気候が温暖化し、約6000年前には海岸線が最も内陸まで進行しました。樽前火山の数次にわたる噴火(d, c, b, a)、有珠(AD1663)、駒ヶ岳c2(AD1694)などの火山灰も降灰しました。

この時期には人類の活動も活発になり、縄文文化・続縄文文化・アイヌ文化が長期にわたって栄えました。

八千代遺跡では、8千年前と推定される全国屈指規模の縄文時代早期の竪穴式住居跡が発掘されました。

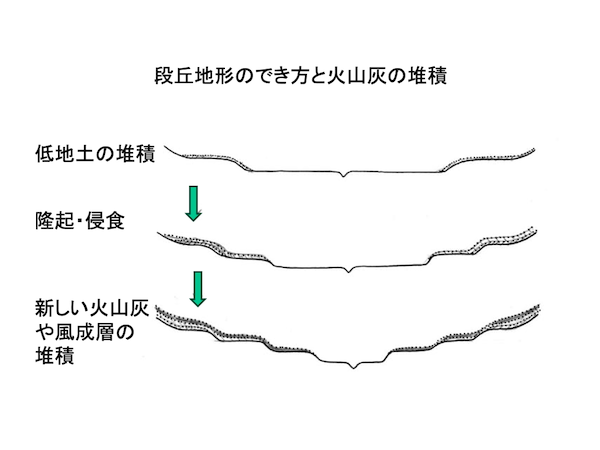

これらのことから、人類の歴史においても、旧石器時代から縄文時代にかけて、十勝は最も早く人が住み始め、文化が進んだ土地であったことがわかります。 スライド3-7 段丘と平野のでき方

更新世中期から完新世にかけては、地形の隆起、河川による山地と丘陵の侵食、低地への土砂の堆積が繰り返されるうちに、数段にわたる段丘地形が形成されました。

とくに氷河期には陸地の浸食が進み、間氷期には平野への土砂の堆積が進みました。

火山が噴火するごとに地形面全体が火山灰で覆われますが、これらは河川による侵食が進むと失われてしまいます。

その結果、高い段丘ではより古い火山灰が残され、低位の段丘や低地では新しい火山灰層しか残っていません。 スライド3-8 北海道の土壌分布

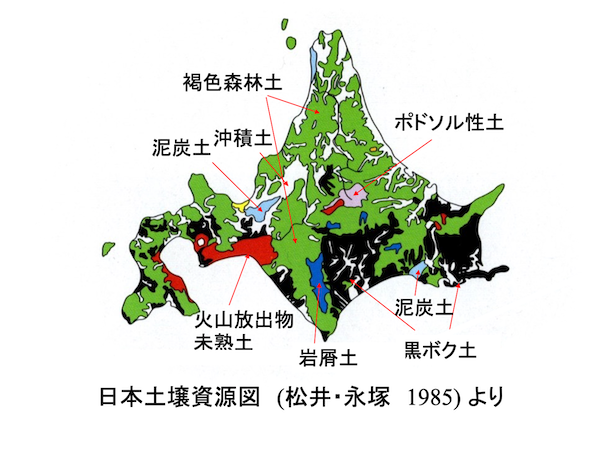

火山灰の降灰と堆積は十勝地域の土壌に大きな影響を及ぼしました。

とくに氷河期には陸地の侵食が進み、間氷期には平野への土砂の堆積が進みました。

この図は著名なペドロジストである松井健・永塚鎮男によって作成された日本土壌資源図のうち北海道の部分を示したものですが、十勝平野と根釧平野には幅広く火山灰の影響を受けた黒ボク土が分布していることがわかります。

"目次 (To the list of contents)"

第4章

戯曲「火山灰地」に描かれた戦前の十勝の土壌と農業

パワーポイント(発表で省略した内容も含む)

解説

スライド4-1 幕別町豊丘から見た十勝平野と日高山脈

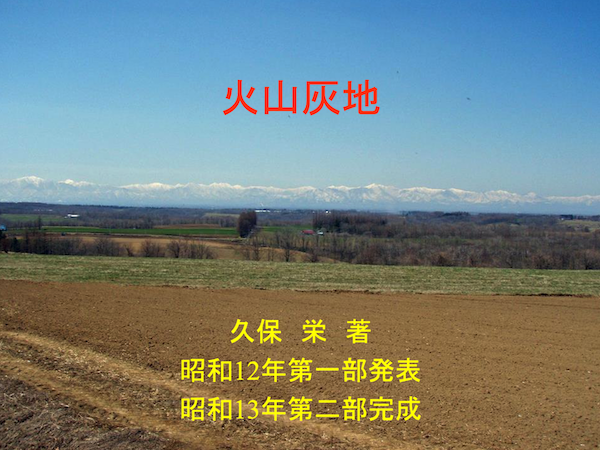

「火山灰地」という久保栄の有名な戯曲があります。

この戯曲を読むと当時の十勝の農業の様子がよくわかります。親戚の十勝農事試験場の場長さんに取材しているので、科学的にも確かなことを言っていたと思います。

スライド4-2 幕別町明野から見た十勝平野の北方。遠くに阿寒の山並みが見えます。

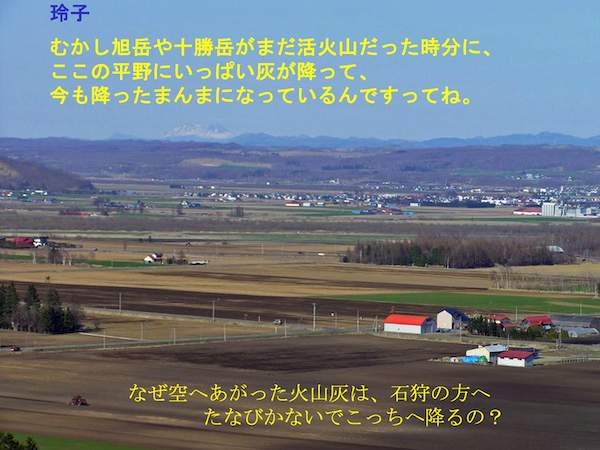

この図は、雨宮場長と娘の玲子の会話の部分を示したものです。

戦前には、十勝の火山灰は旭岳や十勝岳由来のものと考えられていました。

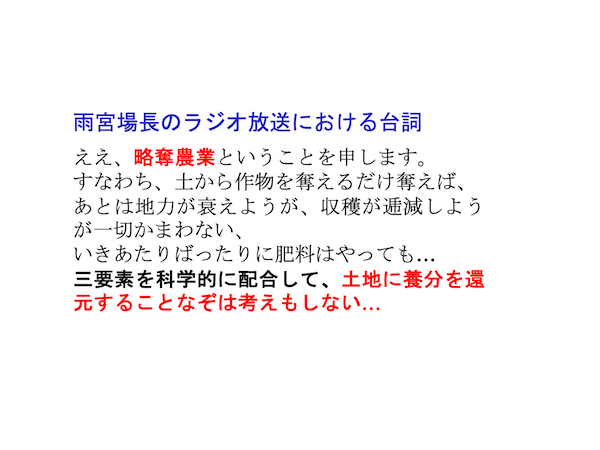

スライド4-3 ラジオ放送での雨宮場長のせりふ。

これは、地域のラジオ放送における雨宮場長のセリフです。

開拓後50年に満たない十勝の農業はすでに「略奪農業」として認識されていたことがわかります。このことを農業試験場の雨宮場長の言葉として表しています。

当時、十勝地方で栽培されていた作物は、投機的な商品作物、豆類、でんぷん用馬鈴しょと軍需国策作物亜麻および甜菜に偏重したものでした。

これらの作物に対して与えられていた肥料は、軍需経済の中で流通していた硫安 (火薬の副産物)と 過リン酸石灰 だけでした。

また、作物は商人が高く買ってくれる作物や国が軍需的に必要とする作物ばかりを単作し連作する傾向にありました。

さらに、地主は小作人を搾取すると同時に、土地の消耗を考えずに儲かる作物だけを栽培させました。

"目次 (To the list of contents)"

第5章

十勝平野に降った火山灰と火山灰層に刻まれた歴史

パワーポイント(発表で省略した内容も含む)

解説

スライド5-1 更別村弘和の大土壌断面

この写真は更別村弘和にあった砂利採り場の崖を写したものです。

崖の上部には恵庭a火山灰や支笏第1軽石層があり、その下の方にはクッタラ湖からの数回にわたる火山灰と阿蘇4、洞爺、クッチャロ羽幌などの5万年より古い火山灰や埋没腐植層が堆積しています。

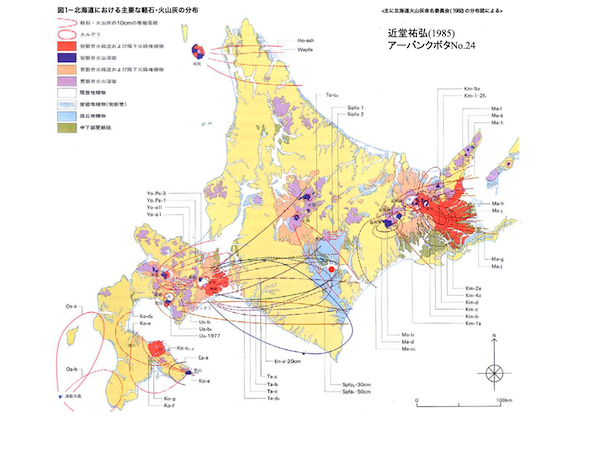

スライド5-2 北海道における火山灰(テフラ)と火砕流の分布

この図は、畜大の近堂祐弘先生が1985年に作成された北海道における火山テフラと火砕流の分布図です。この頃には十勝岳のテフラが十勝平野に降っているように描かれていました。

10万年近く前に巨大噴火し、十勝平野に降灰した火山灰としては、古い順に、

これらの火山灰はいずれも十勝平野の中心部でも10cm以上の厚さで降灰したものですが、高位段丘の非常に深いところに堆積していますので、日頃あまりみかけることはなく、現在の農耕地土壌への影響も少ないと考えられます。

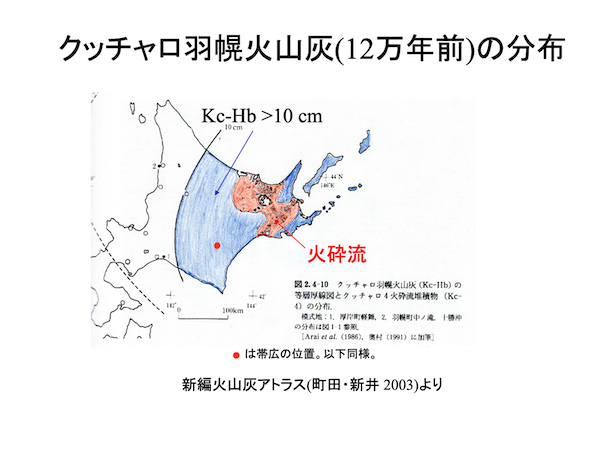

スライド5-3 クッチャロ羽幌火山灰の分布

この図は屈斜路湖のカルデラに由来するクッチャロ羽幌火山灰の分布を示したものです。クッチャロ羽幌火山灰は、十勝平野でも10cm以上の厚さで積もりましたが、12万年前という古い年代に降灰したため、現在の平野低地部ではほとんど見つけることはできません。

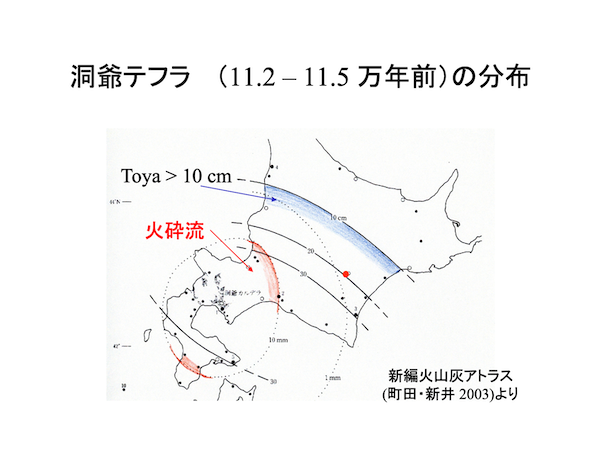

スライド5-4 洞爺火山灰の分布

この図は約11万年前に洞爺湖のカルデラ湖を作った洞爺火山灰の分布を示したものです。この火山灰も低地部での検出は困難です。

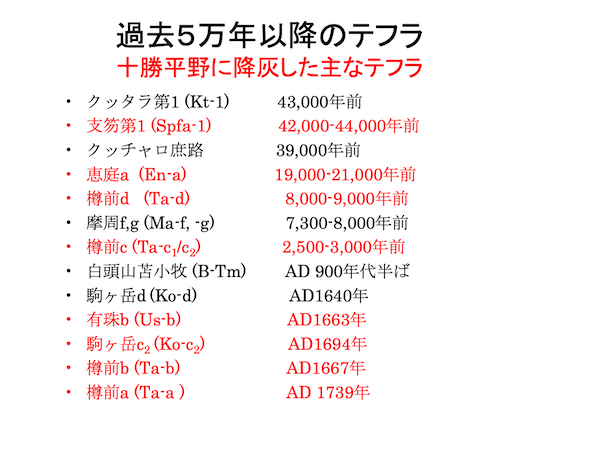

スライド5-5 約5万年以降に道東地域に降灰した主な火山灰

この表は約5万年以降に道東地域に降灰した主な火山灰の降灰年代を示したものですが、赤い字で示したものは、特に十勝平野で重要なものです。

スライド5-6 支笏第1軽石層と恵庭a火山灰層

この写真は川西町の道路工事現場の法面で観察された支笏第1軽石層と恵庭a火山灰層を示しています。この地点では、古砂丘のように盛り上がって堆積した支笏第1軽石層の上に恵庭火山灰が降灰しましたが、その後大きな地形変化があって、地表表面が削られたことを示しています。そしてその表面に再び恵庭a火山灰が風積作用によって再堆積しています。

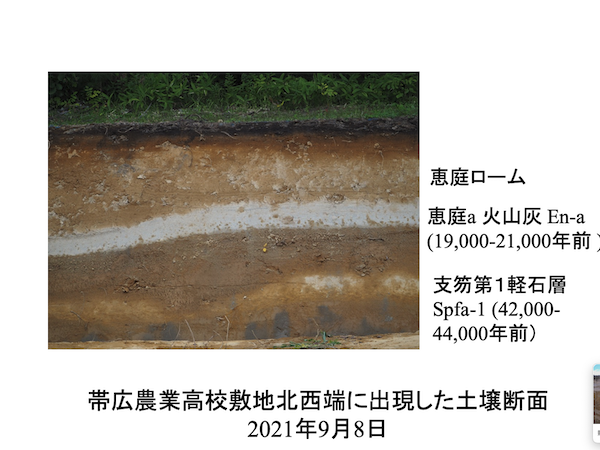

スライド5-7 畜大と帯広農業高校の間の道路工事現場に見られた支笏第1軽石層と恵庭a火山灰層

この写真は2021年に畜大と帯広農業高校の間の道路拡張工事の際に現れた土壌断面です。最下層には支笏第1軽石層が存在し、その下層は凍結凍上作用によって擾乱されていました。支笏第1軽石層自体は白っぽい色をしており、その上に風化したローム層がありました。

白い恵庭a火山灰がその上に厚く堆積し、さらにローム層へと変化していました。樽前d、樽前cなどの火山灰は表層近くに薄く堆積していました。

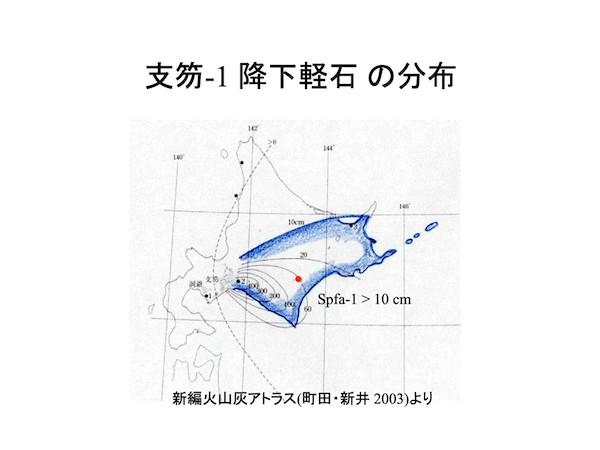

スライド5-8 支笏第1軽石層の分布範囲

この図は支笏第1軽石層の分布範囲を示したものです。

支笏第1軽石層の分布域は非常に広く、遠く根釧管内全域にも降灰しています。

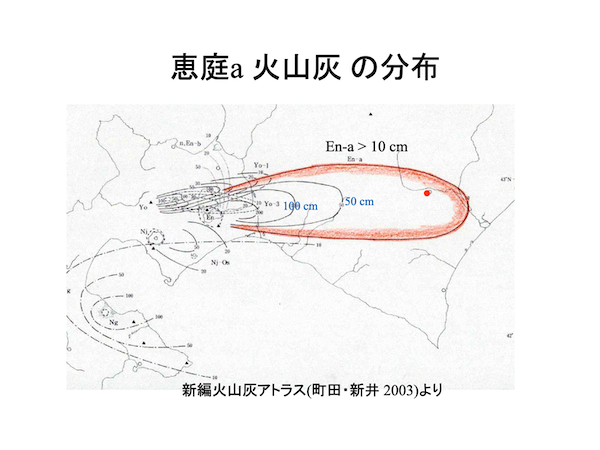

スライド5-9 恵庭a火山灰の分布

この図は恵庭a火山灰の分布を示したものです。恵庭a火山灰は支笏第1軽石層よりも分布域は狭いですが、十勝平野中央部で約10cm以上の厚さで積もっています。

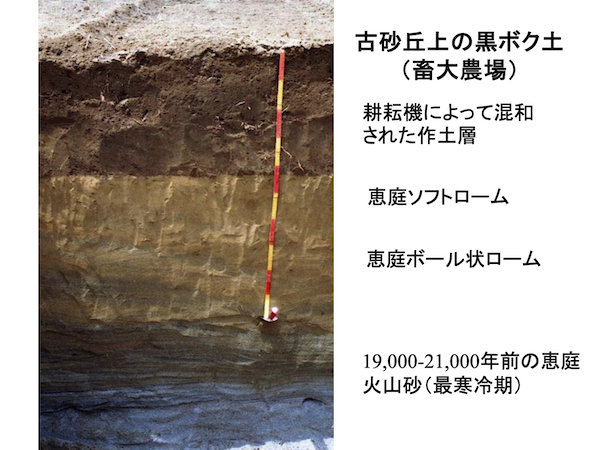

スライド5-10 畜大農場内の古砂丘上の土壌断面

この写真は畜大農場内で観察した古砂丘上の土壌断面です。約1m より深い層位は恵庭a火山灰とそれが再堆積したラミナ層です。50cm から1mにかけては恵庭火山灰由来のボール状ロームとソフトロームがありました。恵庭ロームはヤンガードリアス期をはさんだ非常に長い期間の間に形成されたものです。

これらのローム層には恵庭火山灰の風化土壌ばかりでなく、大陸から飛んできた風成塵(黄砂)も多く含まれています。

ボール状ロームとは亜角塊状の土壌構造が発達したローム層であり初期の温暖化の時期に形成されたものです。ソフトロームは単粒状で柔らかい明褐色のローム層であり、完新世に入った後の温暖化の時期に形成されたものと考えられます。40cmよりも浅い層位は作土層として混和された土壌です。

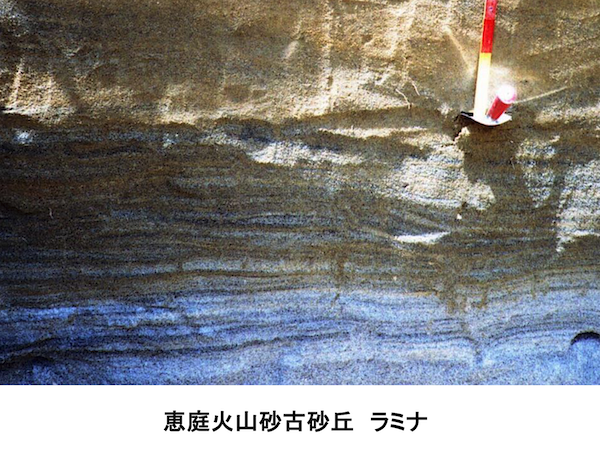

スライド5-11 恵庭火山砂のラミナ層

この写真は恵庭火山灰のラミナ層です。ラミナ層はいったん堆積した火山灰が風や水によって運ばれて再堆積する最に重い鉱物粒子と軽い鉱物粒子が分離したものです。

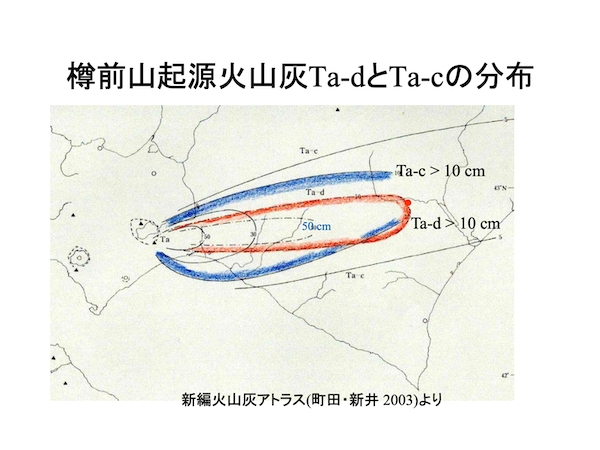

スライド5-12 樽前山由来の火山灰Ta-d とTa-cの分布

この図は樽前山由来の火山灰Ta-d とTa-cの分布を示したものです。

Ta-d火山灰が降灰したのは約9000年前で、完新世に入り、急激に温暖化が進行していた時代です。そのため海水面が上昇し、約6000年前には最高位に達しました。

Ta-c火山灰は、縄文海進が終わり、気候が再び寒冷化した3000年- 2500年前に降灰しました。

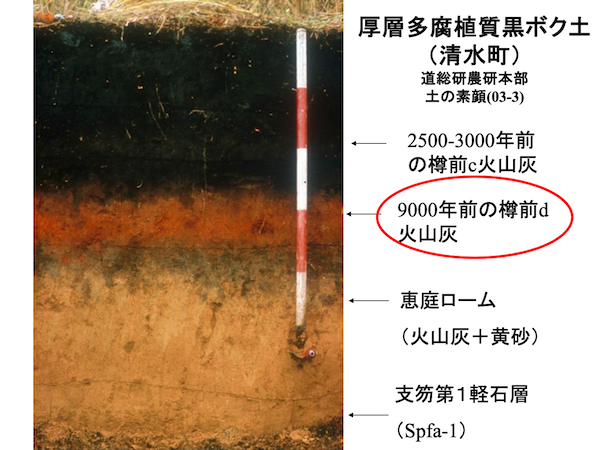

スライド5-13 清水町の黒ボク土土壌断面

この写真は清水町の黒ボク土土壌断面を示したものです。最下部に支笏第一軽石層がありその上に恵庭ローム層があります。ローム層の上の方には薄い暗色の埋没腐植層があります。これは恵庭ロームの上に一時植生が発達したことを示しています。

恵庭ロームの上には、9000年前に降灰した鮮やかな褐色の樽前d火山灰が乗っています。その上には黒土層があり、黒土層の中に3000年- 2500年前に降灰したやや明るい色のTa-c火山灰が認められます。

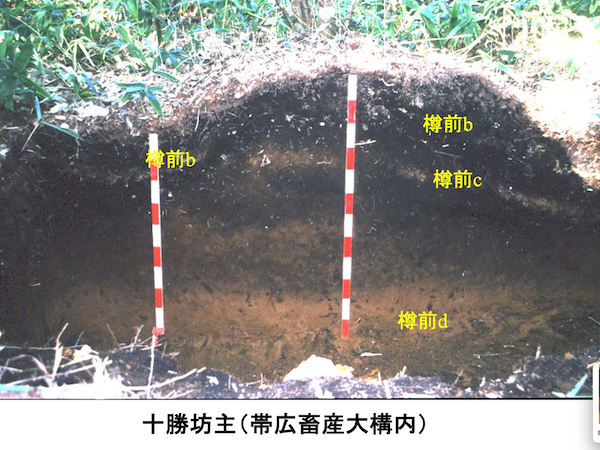

スライド5-14 畜大の十勝坊主土壌断面

この写真は畜大農場の南側の今は高速道路が建設された場所にあった十勝坊主です。

十勝坊主では、基底面に樽前d火山灰があり、中程に断続的に乱れた樽前c火山灰があり、表層付近を樽前b火山灰が覆っていました。

Ta-dの降灰後数千年は温暖な時代でしたが、約5000年前からネオグラシエーションと呼ばれる寒冷化が始まり、Ta-cが降灰した頃は寒冷な時代でした。

十勝坊主はこのような寒冷な時代に形成されました。そのため十勝坊主の中のTa-c層は凍結と凍上によって盛り上がり不連続な分布を示しています。

これに対し、Ta-dやTa-bは連続的に堆積しています。

Ta-c火山灰層は以前にはTo-c火山灰と考えられていましたが、近堂・土肥(1987)はTo-c ではなくTa-cであることを解明しました。

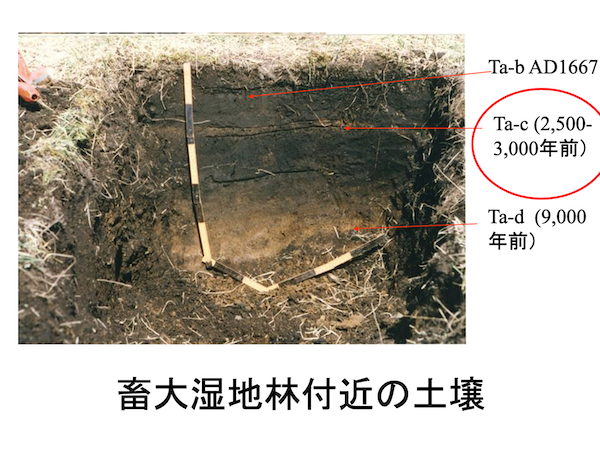

スライド5-15 畜大農場中央部の湿地林付近の土壌断面

この写真は畜大農場中央部の湿地林付近の土壌断面です。この近くに十勝坊主もありましたが、ここではTa-c火山灰は連続的に堆積していました。

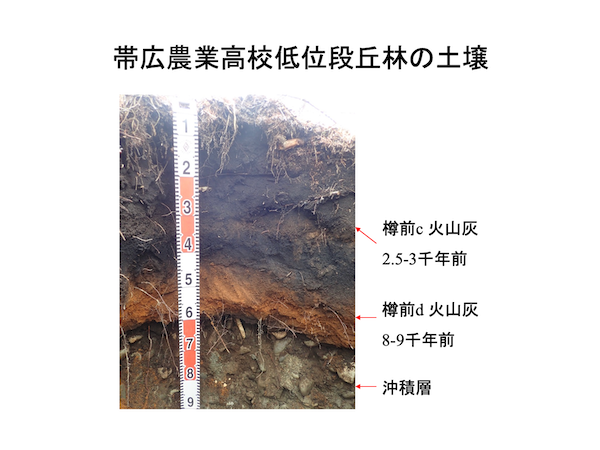

スライド5-16 帯広農業高校の低位段丘林の土壌断面

この写真は帯広農業高校の低位段丘林の土壌断面です。

ここでは恵庭ロームより深い層位の土壌が侵食によって洗い流され、そこに沖積土が堆積した後に、樽前dよりも若い火山灰が降灰したものと思われます。

下層の沖積層の中には大きな円礫がたくさんありました。樽前d火山灰は赤褐色なのでよくわかります。

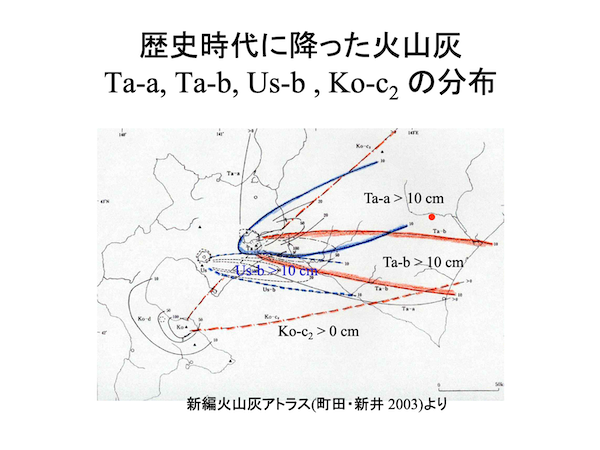

スライド5-17 江戸時代以降に降った火山灰

この図は江戸時代以降に噴火したTa-a, Ta-b, Us-b, Ko-c2 テフラの分布域を示したものです。

いずれも十勝平野にまで降灰していますが、Ta-bの噴出量がこれらの中では最も多く、遠くまで堆積していることがわかります。

Ta-a 火山灰はTa-bよりも少し北側の方向に向かって分布していました。

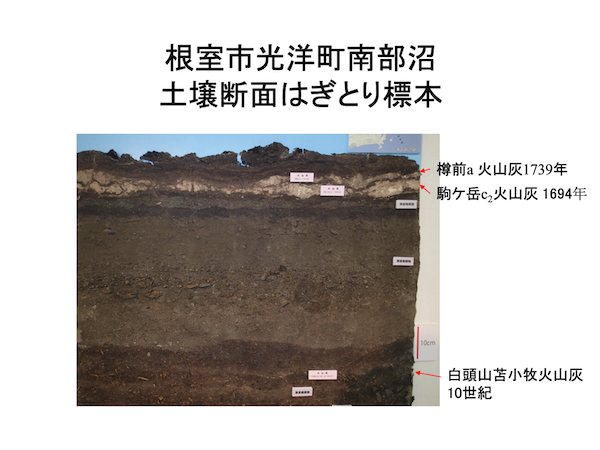

スライド5-18 根室市光洋町南部沼の土壌断面

これは根室市歴史と自然の資料館に展示してあった根室市光洋町南部沼の土壌断面の剥ぎ取り標本の上部を写したものです。

ここでは、樽前a (1739年)、駒ヶ岳c2 (1694年) 、白頭山-苫小牧(10世紀)、樽前c (2.5 – 3千年前)、摩周f (8千年前)などの火山灰が観察され、火山灰層の間には泥炭層と津波堆積物が厚く積もっていました。

この写真では、白頭山-苫小牧火山灰が10世紀に降灰したあと、1694年の駒ヶ岳噴火までの間に大きな津波があったことが示されています。

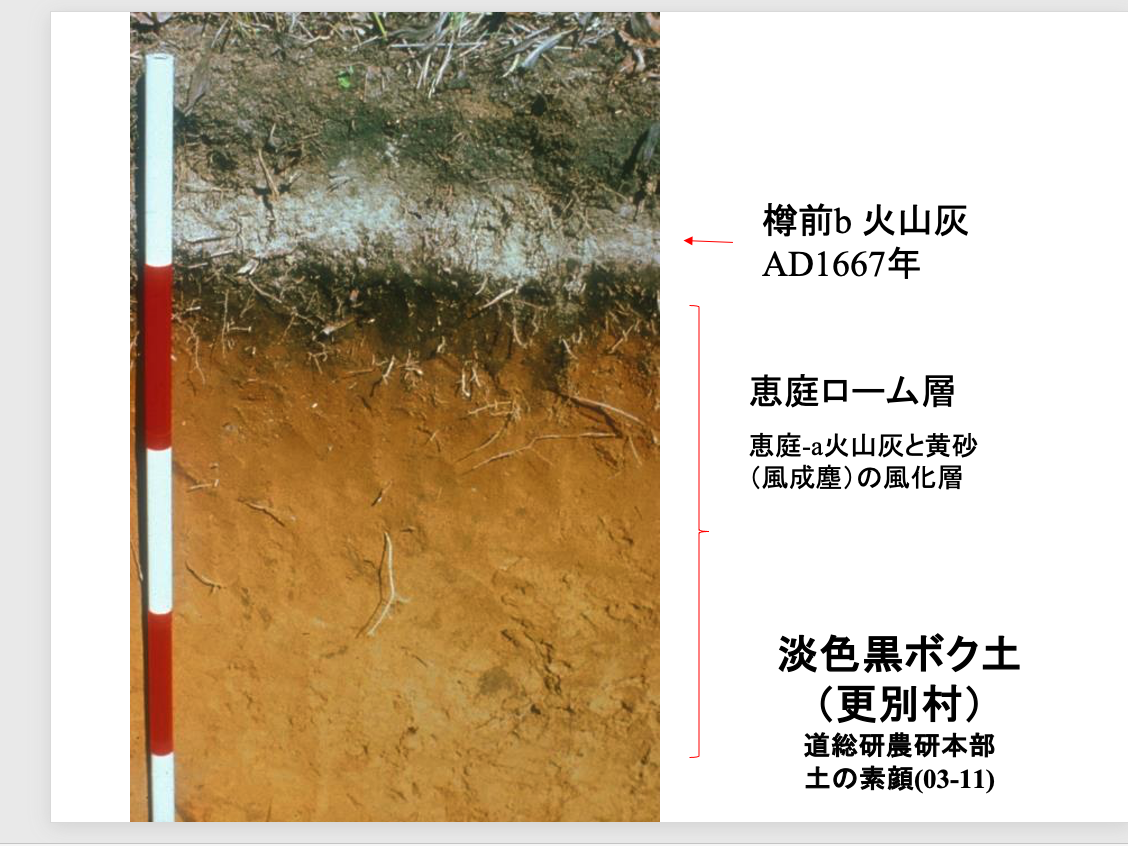

スライド5-19 更別村の淡色黒ボク土の土壌断面

これは更別村の淡色黒ボク土の土壌断面です。

ここではAD1667年降灰の樽前b火山灰層が12cmから20cmの深さまで堆積しています。その下には恵庭ローム層があり、その上部は埋没腐植層になっています。

Ta-cとTa-dが見られませんが、これらの火山灰の降灰の中心から離れていたためと考えられます。

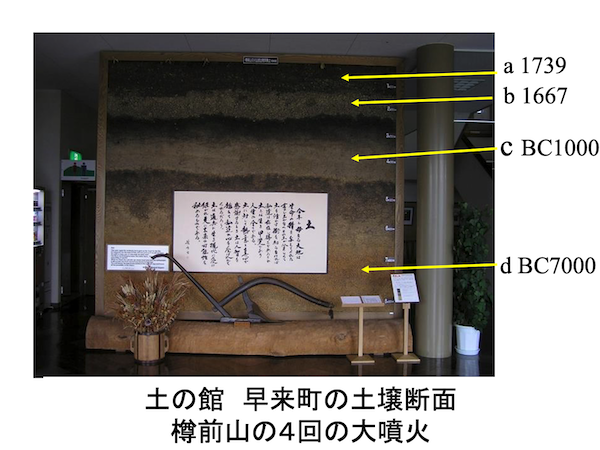

スライド5-20 早来町の樽前山由来火山灰の土壌断面

この写真は上富良野町にある「土の館」のロビーに展示されている早来町の土壌断面です。

早来町は樽前山の北東に位置しているため、この土壌断面にはTa-a, Ta-b, Ta-c, Ta-dの全ての火山灰層が記録されています。

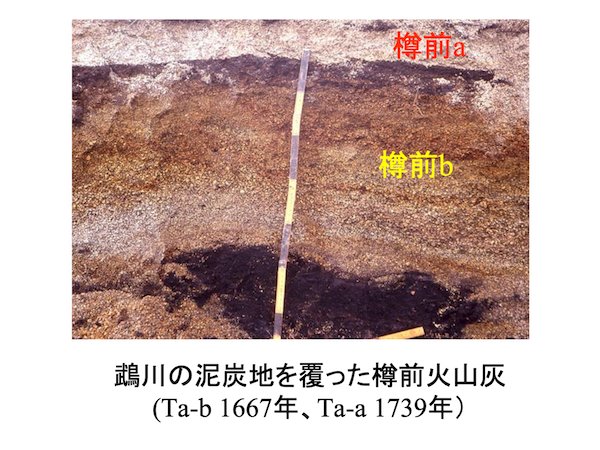

スライド5-21 鵡川町の泥炭地を覆ったTa-a, Ta-b 火山灰

この写真は鵡川町の埋没泥炭池で観察されたTa-aとTa-bの火山灰層です。

早来町は樽前山の北東に位置しているため、この土壌断面にはTa-a, Ta-b, Ta-c, Ta-dの全ての火山灰層が記録されています。Ta-bは泥炭層の上に降灰しており、その上部には薄い腐植層がありました。Ta-aはさらにその上に降灰しており、Ta-bより白っぽく細粒質でした。

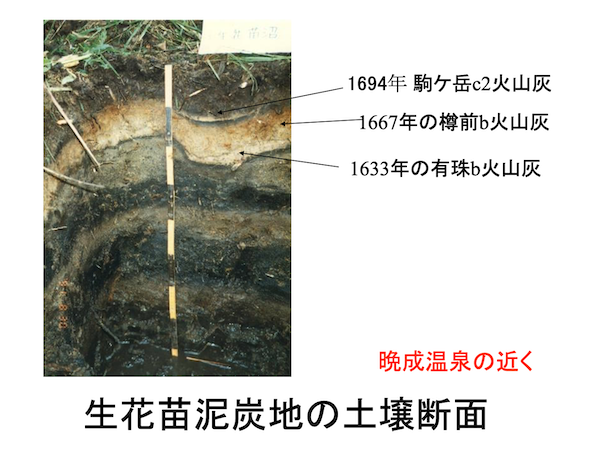

スライド5-22 生花苗沼泥炭池の土壌断面

この写真は生花苗沼泥炭池の土壌断面です。土壌断面上部に厚さ10cmほどのTa-b火山灰層が降灰しており、それを挟むように、下部には有珠b火山灰層、上部には駒ヶ岳c2火山灰層が薄く堆積していました。 これらの火山灰層の下には津波による海成層と泥炭層が交互に堆積していました。

"目次 (To the list of contents)"

クッチャロ羽幌 (Kc-Hb) (11.5 – 12 万年前)

洞爺 (Toya) (11.2 – 11.5 万年前)

阿蘇4 (Aso-4) (8.5 – 9 万年前)

クッタラ (Kt-1 〜Kt-6) (4.3 – 8.5 万年前)

などがあります。

いずれの火山灰も十勝平野中央部ではほぼ同じ厚さで降灰していますが、Ta-cの方がTa-d よりも分布域がやや広いようです。

第6章

更新世最終氷期から完新世にかけての気候変動と十勝における人の活動史

パワーポイント(発表で省略した内容も含む)

解説

この章は時間の都合により発表会では省略しました。上記のパワーポイント(pdf)および解説をご覧ください。 "目次 (To the list of contents)"

第7章

火山灰土と十勝の農業

パワーポイント(発表で省略した内容も含む)

解説

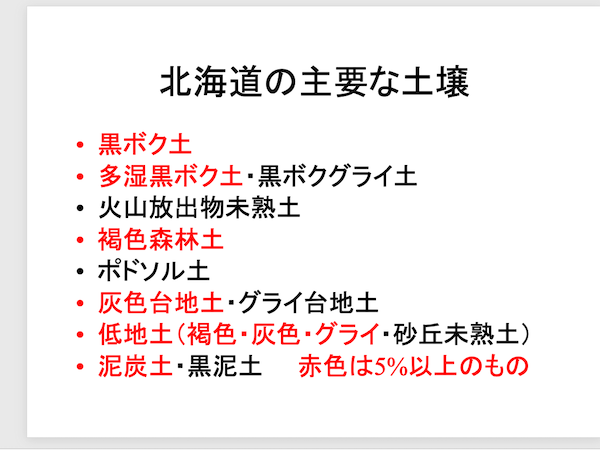

スライド7-1 北海道の主要な土壌

火山灰土は十勝平野を広く覆っていますが、火山灰土の特性が十勝の農業にどのような影響を及ぼしているのか見ていきたいと思います。

この表は北海道の主要な土壌を示したものです。

黒ボク土、多湿黒ボク土、火山放出物未熟土、褐色森林土、ポドソル土、灰色台地土、各種の低地土、泥炭土などがあります。

赤い色で示した土壌は、分布面積が全体の5%以上以上を占めています。

スライド7-2 十勝管内の主な農耕地土壌とその分布面積

この表は十勝管内の主な農耕地土壌とその分布面積を示したものです。 黒ボク土は、普通黒ボク土と多湿黒ボク土をあわせると全体の49%を占めています。

台地土は褐色森林土と灰色台地土をあわせて13%でした。

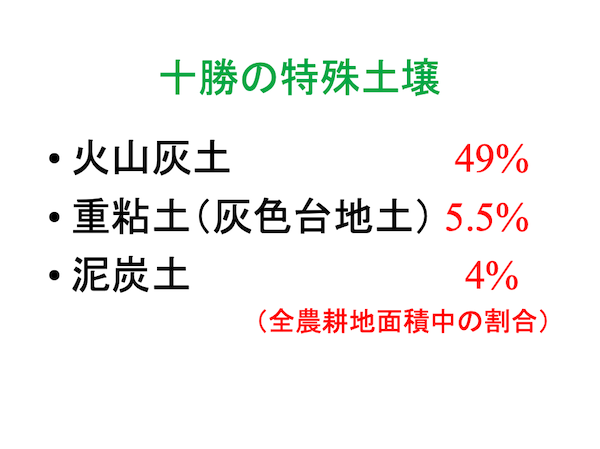

北海道の特殊土壌 これらの土壌のうち、火山灰土、重粘土(灰色台地土)、泥炭土は北海道の3大特殊土壌と呼ばれています。 それは、これらの土壌では作物が良く育たず、開拓の初期から農民が苦労したからです。

スライド7-3 北海道における特殊土壌の分布

火山灰土は十勝と根釧および胆振地方に幅広く分布しています。 黒ボク土は、普通黒ボク土と多湿黒ボク土をあわせると全体の49%を占めています。

火山灰土の抱える問題 火山灰土はどのような問題を抱えるため特殊土壌と呼ばれているのでしょうか?その内容としては以下のような点が挙げられます。 • 陽イオン保持力が弱いため、カルシウムなどの塩基性陽イオンが溶脱しやすい性質があります。

火山灰土の長所 他方、火山灰土は以下のような長所も持っています。 • 土が柔らかく耕しやすい。

火山灰土に対する別の見方 農業上からは火山灰土は問題土壌としてみられがちですが、日本の自然環境の構成因子としては、火山灰土は大変貴重な土です。 • 火山灰は地下の豊かな無機養分を日本の土壌に供給しています。

そのため、日本には豊かな森林が成立しています。

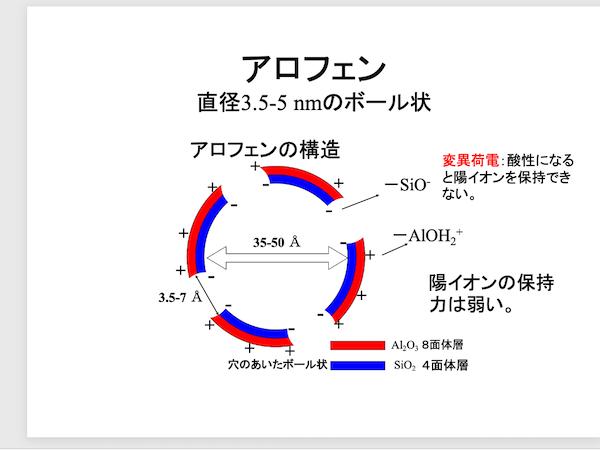

スライド7-4 アロフェンの構造

この図は火山灰土中に含まれる特殊な粘土鉱物「アロフェン」の構造を示したものです。アロフェンは直径3.5nmから5nmの球状の中空の粒子で、その構造のところどころは崩れて穴が空いています。穴の直径は粒子の直径の10分の1くらいです。 アロフェンの殻の外側は酸化アルミニウムのポリマーであり、内側は酸化ケイ素のポリマーです。殻の構造はところどころ破れており、その破れた場所には水酸化アルミニウムや水酸化ケイ素が露出しています。

水酸化アルミニウムの部分は水素イオンを引きつけてプラスの荷電となり、水酸化ケイ素の部分は水素イオンが離れてマイナスの荷電を帯びています。

これらの荷電は粘土鉱物の構造が破壊された場所に生じているので、破壊原子価と呼ばれています。

アロフェンが陽イオンを保持する能力はマイナスに荷電したケイ酸の構造部分によっていますが、このマイナス荷電は土壌pHが酸性の状態では水素イオンと結合して消失するので、陽イオンの保持力は高くありません。

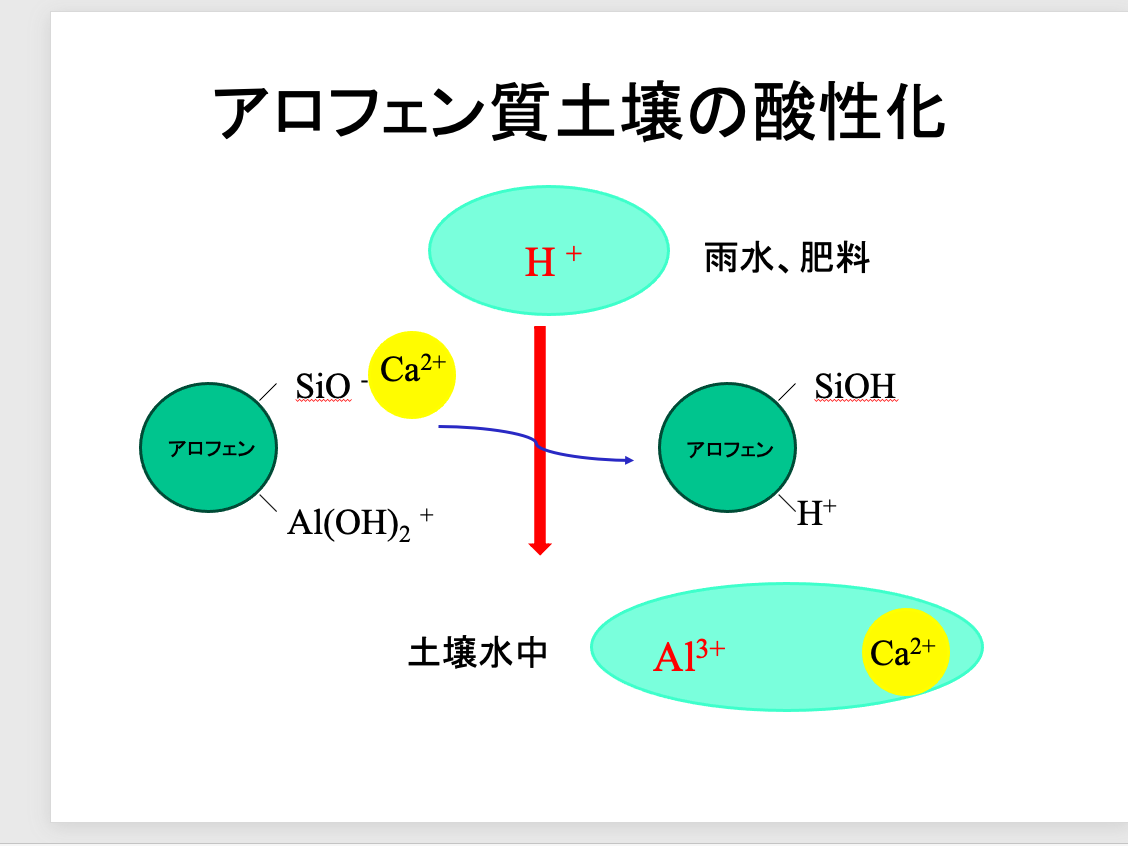

スライド7-5 アロフェン質土壌の酸性化

この図はアロフェン質の土壌が酸性化していく仕組みを表したものです。 雨水の中には二酸化炭素が溶けて炭酸を形成していますし、化学肥料の一部は加水分解して水素イオンを生成します。

これらの水素イオンを含む土壌水がアロフェンと接しますと、アロフェンに保持されていたカルシウムイオンが水素イオンと交換して放出され、また破壊原子価部分のアルミニウムが土壌水中に溶け出してきます。

こうして、火山灰土壌は酸性化していくわけです。

土壌酸性が作物生育に及ぼす影響 土壌酸性はなぜ作物生育に望ましくないのでしょうか?それには以下のような理由が考えられます。

• 細胞内のpHが低下し、酵素活性が抑制されます。

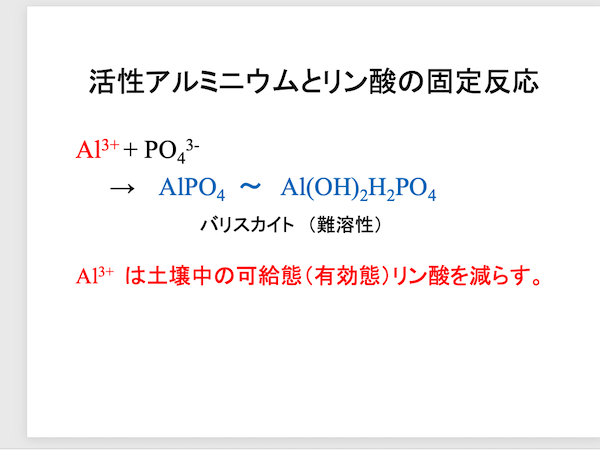

スライド7-6 活性アルミニウムとリン酸の固定反応

火山灰土では土壌中の活性なアルミニウムイオンの濃度が高くなります。 この活性なアルミニウムはリン酸イオンと結合して難溶性の塩を形成します。従って土壌中の可給態のリン酸が減って、植物はリン酸を吸収しにくくなってしまいます。

アルミニウムのリン酸塩は、バリスカイトという鉱物名を持っていて、溶解度が非常に低いことが知られています。

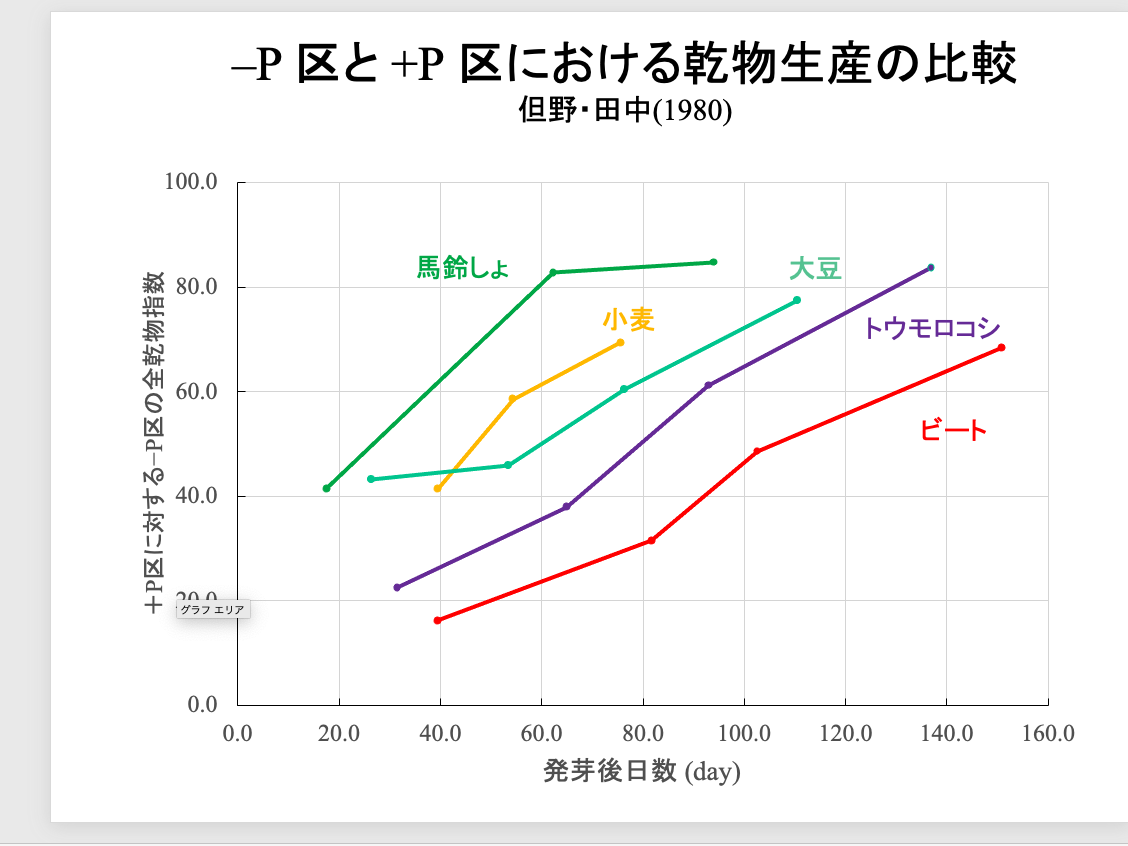

スライド7-7 リン酸欠乏下の作物生育

この図はリン酸を与えた場合と与えなかった場合の各作物の生育を比較したものです。 リン酸はとくに作物の初期生育において重要な役割を持っています。そのためリン酸が欠乏した培地で作物を育てると、初期生育が著しく遅れることが示されています。

とくにビートにおいては無リン酸区での生育が著しく遅れました。

以下、トウモロコシ、大豆、小麦、馬鈴しょの順にリン酸欠乏の影響が大きく現れています。

"目次 (To the list of contents)"

低地土は褐色低地土と灰色低地土をあわせて34%でした。

• 活性なアルミニウムが毒性を示します。

• リン酸が土壌に強く吸着されるため、植物に有効なリン酸の濃度が低い傾向があります。

• 窒素や塩基などの自然肥沃度成分に乏しい土壌が多いです。

• 「黒ボク土」においては土壌が乾燥しがちです。

• 「湿性黒ボク土」においては作物が湿害を受けやすい傾向があります。

• 多量の腐植が施肥した養分を保持します。

• 保水性が大きい。

• 酸性化は進みやすいですが、アロフェンが弱酸として働くため、極端な酸性状態にはなりません。

• これに対し、非アロフェン質黒ボク土、赤黄色土や灰色台地土などは強酸性化することが知られています。

• 火山灰土の上に森林や草原など、自己循環的な生態系がいったん成立すれば、それは長く維持されます。

• また、植物の中には微酸性を好むものも多いことが知られています。

• さらに、有効なリン酸が少ないことが問題とされていますが、多くの植物は菌根菌と共生して、土壌中の難溶性のリン酸を溶かして吸収するができます。

• 土壌溶液中のAl3+, Mn2+, Fe3+, Fe2+などの濃度が高くなり、作物の生育を阻害します。

• Cu, Zn, Moなどの微量元素が溶けにくくなります。

• 土壌微生物の活性が全般的に低下し、有機物が分解されにくくなります。そのため、土壌肥沃度も低下します。

• 硝酸化成菌や窒素固定菌などの、窒素の循環を司る細菌の活性が抑制されます。

• リン酸がアルミニウムイオンに固定されて溶けにくくなります。

• 土壌粒子をつなぎ合わせるカルシウム、有機物、微生物の分泌物などが失われるため、土壌の団粒構造が破壊されます。

第8章

北海道のその他の土壌

パワーポイント(発表で省略した内容も含む)

解説

この章は時間の都合により発表会では省略しました。上記のパワーポイント(pdf)および解説をご覧ください。 "目次 (To the list of contents)" •••••••••••••••••••••••••••••••• 休憩 ••••••••••••••••••••••••••••••••

第9章

火山灰土と十勝の農業

パワーポイント(発表で省略した内容も含む)

解説

十勝の農作物 十勝の農作物のうち、とくに輪作体系で栽培されている作物について詳しく見ていきたいと思います。

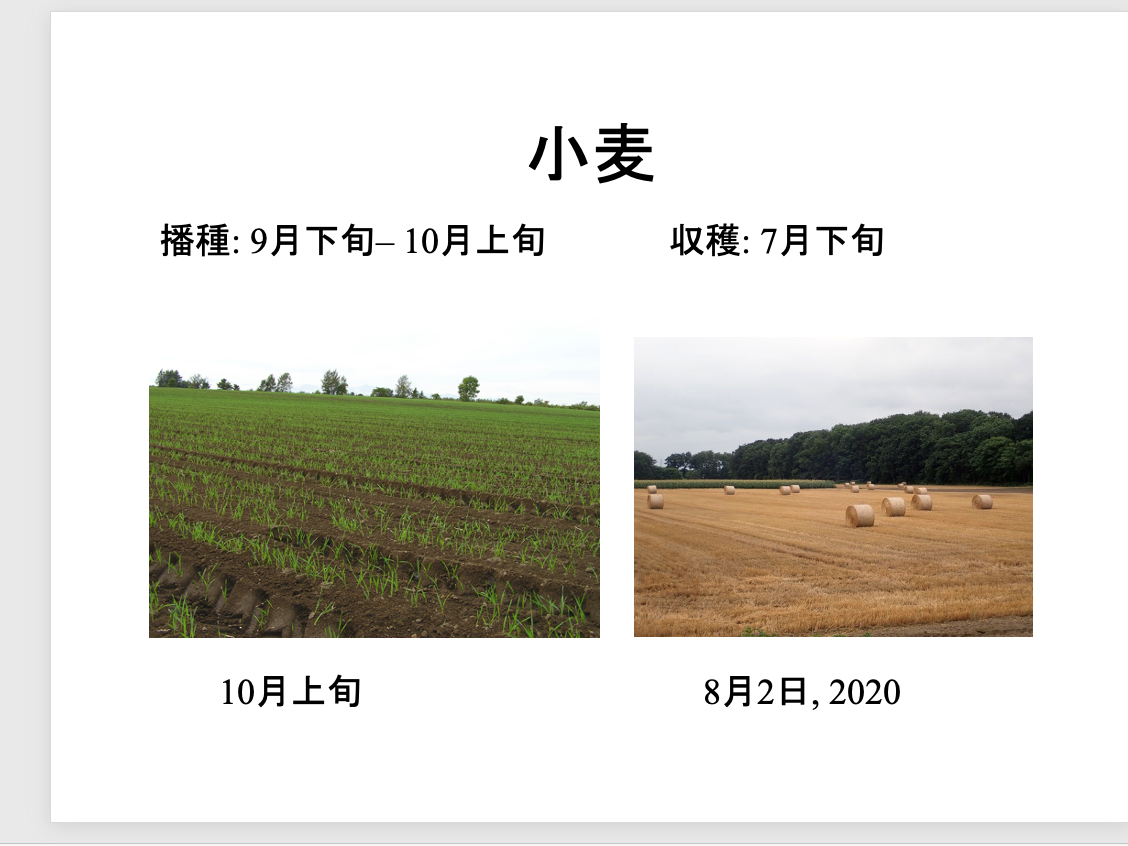

小麦 小麦

小麦の播種は9月下旬から10月上旬に行われ、収穫は翌年の7月下旬になります。

小麦の特性 土壌の酸性への抵抗性は中程度です。乾燥した気候条件を好みます。

低温、降雨で引き起こされる収穫前の穂発芽に注意する必要があります。

馬鈴しょ 馬鈴しょ 馬鈴しょは、種イモを4月下旬から5月上旬に播種し、収穫は8月から9月に行います。

馬鈴しょの特性 • 土壌酸性への抵抗性は中程度ですが、土壌pHが高く、活性Al濃度が低いとそうか病が発生しやすい傾向があります。 • そのため農家は畑への石灰施用を控える傾向があり、畑土壌の酸性化をもたらしました。

小豆 小豆

小豆は5月中旬に播種し、10月上中旬に収穫します。

小豆生産増大の要因 • 高収かつ耐冷性の品種 (えりも小豆)が1981年に導入されました。 • 十勝の気候や火山灰土壌が高品質な小豆生産をもたらしています。

小豆の特性 • 土壌酸性への耐性は中程度です。 • 耐冷性が弱いため、冷害の年には収量が著しく低下します。

甜菜 甜菜

ビニルハウス中でのペーパーポット播種を3月に行い、圃場への移植は4月下旬、収穫は10月下旬に行います。

甜菜の特性 • 酸性土壌に弱いため、石灰の施用が不可欠です。 • ペーパーポットによる育苗で、収量が増大し安定生産が可能になりました。

その他の作物 その他の作物については講演では省略しました。 下記の章別のパワーポイントおよび解説をご覧ください。

パワーポイント(発表で省略した内容も含む) 解説 "目次 (To the list of contents)"

窒素施肥の過剰や、施肥のむらがあると倒伏を起こします。

条斑病、立ち枯れ病、眼紋病、縞萎縮病などが知られており、防除が欠かせません。

小麦では連作障害が少ないと言われていますが、連作した圃場では土壌病害の発生が多くなっています。

また小麦栽培では大型の農業機械を多用するため、作土の下に硬盤層ができやすい傾向があります。

• 疫病、そうか病、軟腐病、ジャガイモシストセンチュウに注意が必要です。

• そのためウィルス病害フリーの種イモの使用と輪作が必須です。

• すなわち日中と夜間の気温差が高品質をもたらすため、十勝の気候は小豆栽培に適しています。また火山灰土は窒素肥沃度が高過ぎず、水はけが良いので栽培管理がしやすいメリットがあります。

• そのため、十勝ブランドの小豆は商品価値が高く、農家に高収益をもたらしています。

• 褐斑細菌病、灰色かび病、立枯病などに罹りやすいため、連作不可、8年程度の長期にわたる休閑輪作が必要です。

• ダイズシストセンチュウ、タネバエ、アズキノメイガ、カメムシなどの害を受けます。そのため他のマメ科作物との連作もできません。

• しかし、最近では省力化のため、直播栽培も見直されています。

• そう根病、褐斑病、根腐病、黒根病などにかかりやすく、最低4年輪作が必要です。

• 各種の作物の中ではもっともNPK肥料の要求量が大きく、とくに窒素の要求量が大きいです。また、主要元素以外にもマグネシウムやホウ素の施肥が必要です。

第10章

十勝の農作物の現状

パワーポイント(発表で省略した内容も含む)

解説

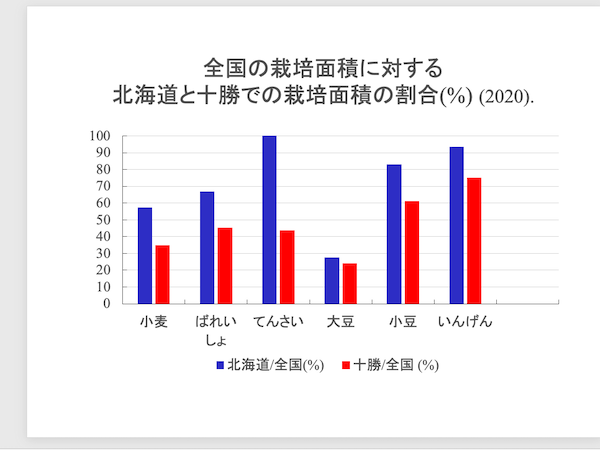

スライド10-1 各種畑作物の全国の栽培面積に対する北海道と十勝での栽培面積の割合

このグラフは、各種の畑作物について、全国の栽培面積に対する北海道と十勝での栽培面積の割合を示したものです。

十勝における小麦の栽培面積は全国の栽培面積の35%、以下、馬鈴しょは45%、甜菜は44%、大豆は24%、小豆は61%、インゲンは75%を占めています。 畑作において十勝は全国1の生産基地となっています。

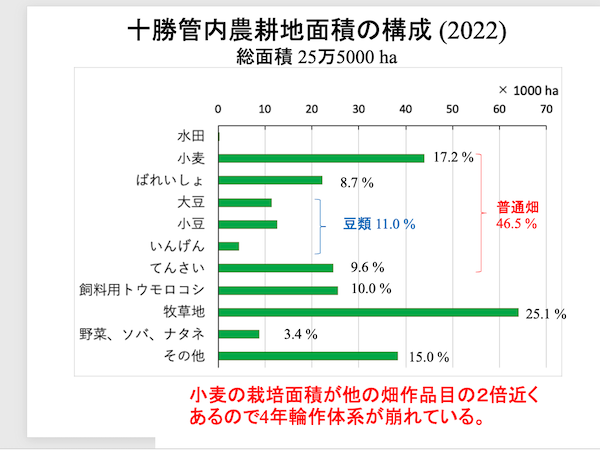

スライド10-2 十勝管内農耕地面積の構成(2022)

十勝の農作物は全栽培面積のうちの45%を畑作4品目が占め、25%が牧草、15%がその他となっています。

注目すべき点は小麦の栽培面積が他の畑作品目の2倍以上になっており、そのため輪作体系が崩れ始めていることです。 スライド10-3 十勝における畑輪作(2022)

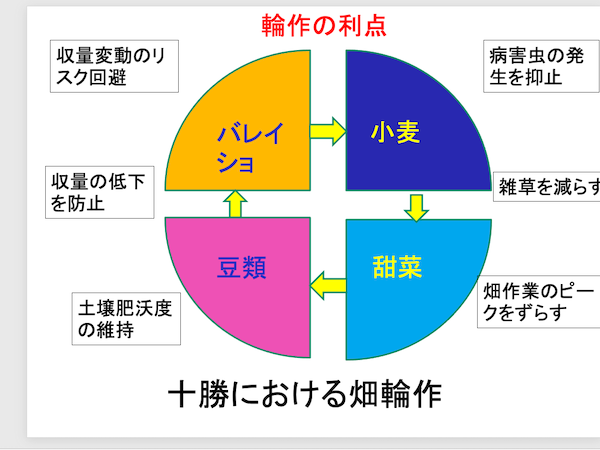

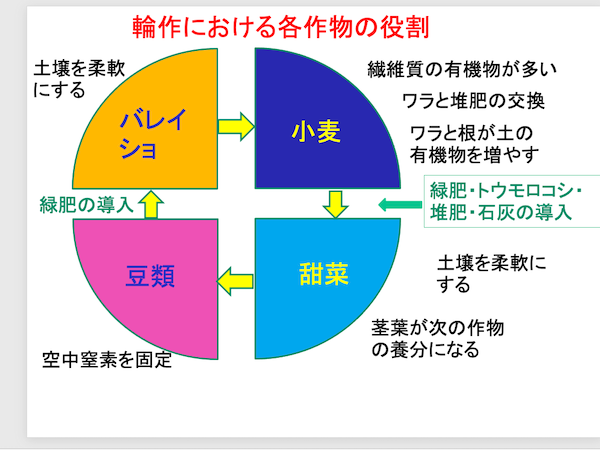

十勝における畑作は輪作で行われています。輪作は一般に小麦、甜菜、豆類、馬鈴しょの順番で行われ、馬鈴しょ収穫の後には、その年の秋に小麦の播種が行われます。小麦収穫の後はしばらく時間がありますので、その間に緑肥などの栽培や石灰・堆肥の投入などの地力培養が行われます。

輪作は病害虫の発生を抑止する、雑草を減らす、畑作業のピークをずらす、土壌肥沃度を維持する、収量の低下を防止する、収量変動のリスクを回避するなど、重要な意義を持っています。 スライド10-4 十勝管内における主要作物の栽培面積の推移

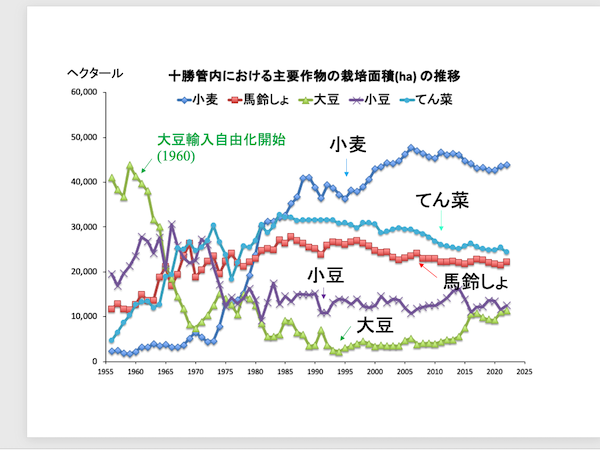

この図は十勝管内における主要作物の栽培面積の推移を示したものです。

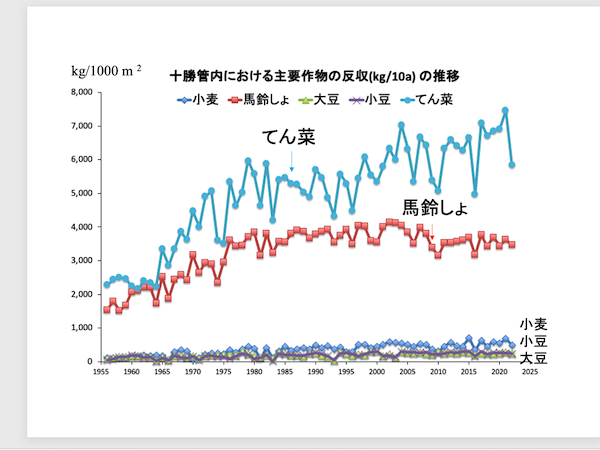

小麦の栽培面積は1970年頃から現在にかけて飛躍的に増大しています。 日本における小麦の生産は、アメリカとのMSA協定に基づくアメリカ余剰農産物の輸入に伴い、1970年初頭には過去最低レベルに陥っていました。しかし、1970年以降、政府が食料自給率の向上のため国内産小麦の価格保証と買取制度を始めたことから再び増大し始めました。 しかし低く設定された政府買入価格の下で利益を上げるためには大面積で生産費を抑えた栽培をしなくてはならないことと、十勝の乾燥した気候が小麦栽培に適していたことから、十勝での小麦栽培面積が著しく増大したものです。 また、北海道での栽培に適した小麦の品種が、ホロシリ、チホク、ホクシン、きたほなみと次々に育成されたことも小麦生産の増大を後押ししました。 甜菜の栽培も輪作体系の中で不可欠なことから1960年以降増大してきました。ペーパーポット栽培などの革新的な栽培技術も甜菜の生産を増大させました。 しかし、てん菜の栽培面積は、国の政策で生産量の上限が定められるようになったため減少が続いています。 大豆は1960年頃まで最大の栽培面積を誇っていましたが、アメリカからの大豆輸入の増大に伴い、十勝での栽培面積は激減しました。 しかし、近年は国産大豆の食味や品質が評価され、生産は持ち直す傾向にあります。 十勝産の小豆は、他の地域や外国で生産されたものでは太刀打ちできない高品質を持っているため、大きく減少することなく生産されています。 スライド10-5 十勝管内におけるてん菜と馬鈴しょの反収の推移

この図は十勝管内における甜菜と馬鈴しょの反収(10アールあたりの収量)の推移を示したものです。 いずれの作物も1960年から1980年にかけての反収の増加が著しく、この時期の土地改良、品種改良、農業技術の発展が著しかったことを示しています。 スライド10-6 十勝管内における小麦・大豆・小豆の反収の推移

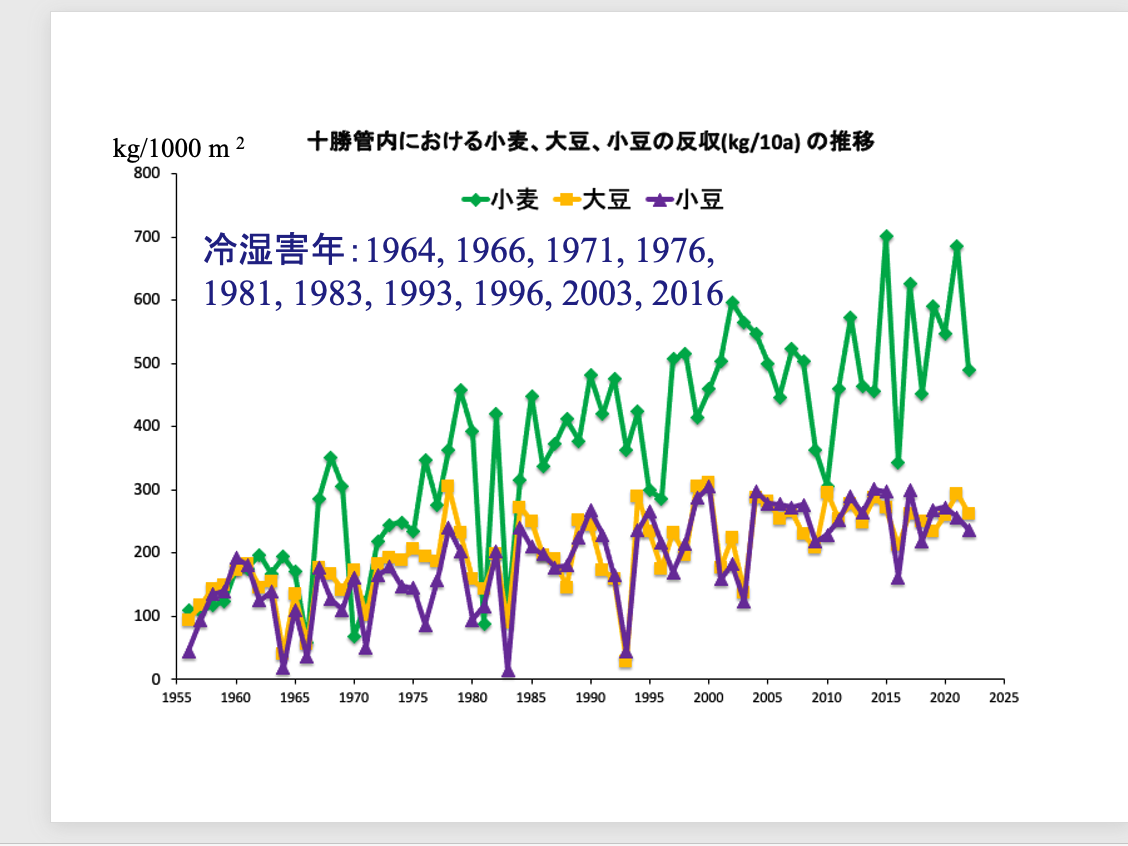

この図は十勝管内における小麦と大豆と小豆の反収の推移を示したものです。 甜菜や馬鈴しょと同様に小麦は1970年から1990年にかけて反収が著しく増大しましたが、これには品種改良の効果が大きいと思います。 また小麦の反収は冷害年における落ち込みが著しいことがわかります。このグラフの範囲内では、1993年、2010年、2016年が平均気温の低下や日照時間の減少などを伴う冷害年でした。

小豆の反収は1980年代に著しく増大しましたが、これには1981年におこなわれたエリモ小豆の導入の効果が大きいと思われます。 小豆は冷害年における収量の低下が著しく、1964年、1966年、1971年、1976年、1983年、1993年の大冷害年には収穫が皆無になっています。 豆類の反収は2001年と2003年にも減少していますが、これらの年の気象の記録を見ると、平均気温が低く、日照時間が短いという傾向がありました。 スライド10-7 2024年産農作物の十勝管内農協取扱高

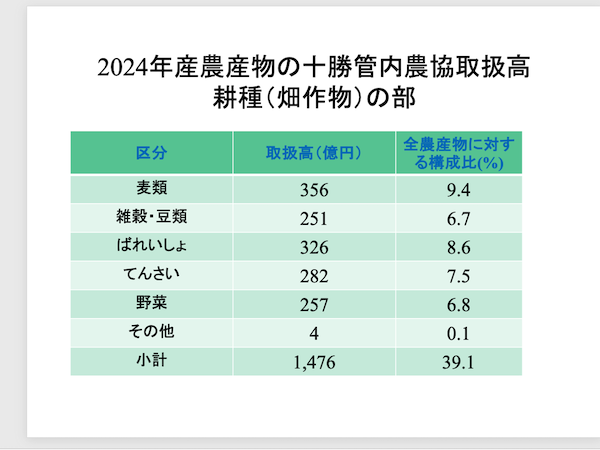

この表は2024年における十勝管内での畑作物の生産額(農協取扱高)を示したものです。 麦類の生産額が356億円と最も大きくなっています。このことから小麦が栽培面積も産出額も最も大きい作物になったことがわかります。 以下は甜菜282億円、野菜257億円、豆類・雑穀251億円の順でした。畑作物全体で1476億円となり、これは農産物全体の生産額の39%を占めていました。

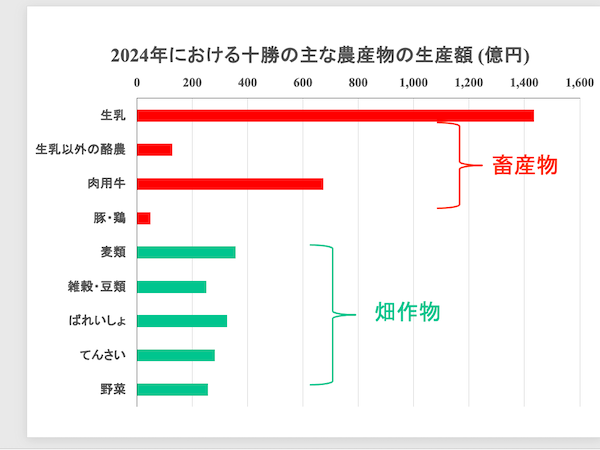

スライド10-8 2024年における十勝管内での畜産物と畑作物の農協取扱高

この図は2024年における耕種部門と畜産部門を含めた十勝の主な農産物の生産額(農協取扱高)を示したものです。 畜産物の取扱高は畑作物の取扱高と比較して、非常に高いことが明らかです。 しかし畜産の場合、設備投資など生産費の割合も高いので、そのことを考慮した比較も必要と思います。

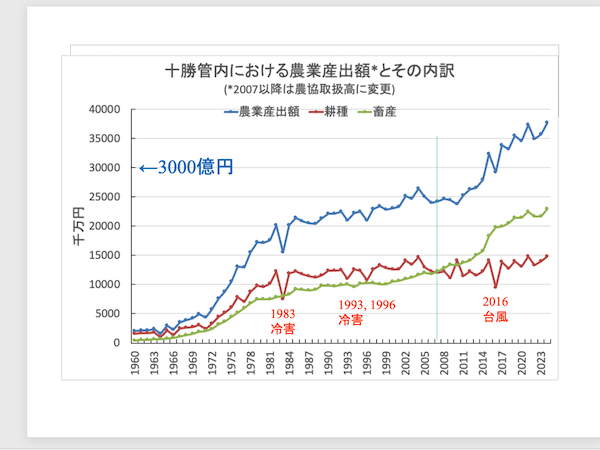

スライド10-9 十勝管内での畜産物と畑作物の農協取扱高の推移

この図は十勝管内における1960年以来の農業産出額の推移を示したものです。 耕種部門と畜産部門の生産額は2007年頃から逆転し、畜産の生産額が急激に増大しています。 また耕種部門の生産額は異常気象の影響を受けやすいことが示されています。

なお2007年以降のデータは正確な産出額ではなく、農協取扱額に変わっています。これは統計調査をする国の人員が削減されたためです。

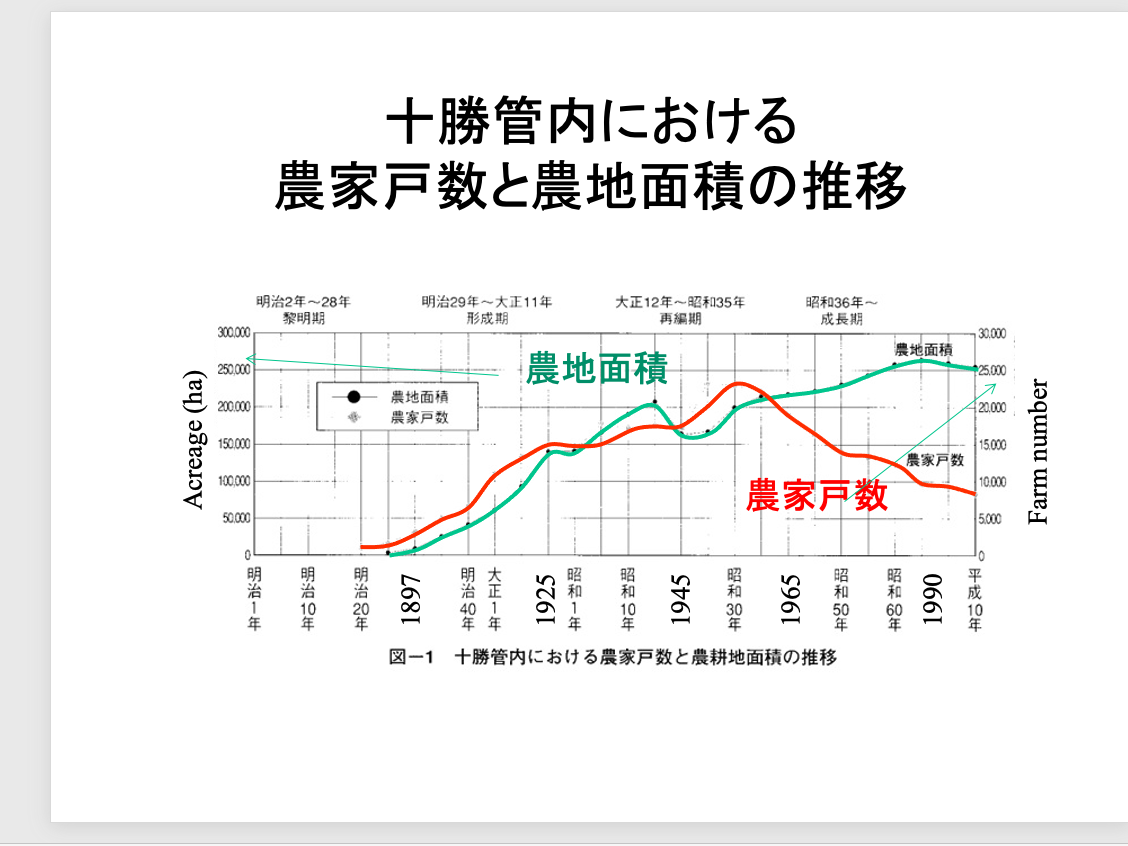

スライド10-10 十勝管内における農家戸数と農地面積の推移

この図は十勝における農耕地面積と農家戸数の変遷を示したものです。 十勝における開拓は、晩成社による明治16年(1883年)に始まり、北海道国有未開地処分法に基づく本土からの移住者による開拓が明治30年(1897年)に始まりました。 それから、農地面積も農家戸数も増加し始め、太平洋戦争直前の1940年には20万haに達しました。農地面積は戦争中に15万haまで減少しましたが、その後再び増加し、1990年頃にピークの26万haに達しました。その後はほぼ25万haで維持されています。

農家戸数は戦前と戦中に停滞していましたが、昭和30年(1954年)頃に2万3000戸に達しました。

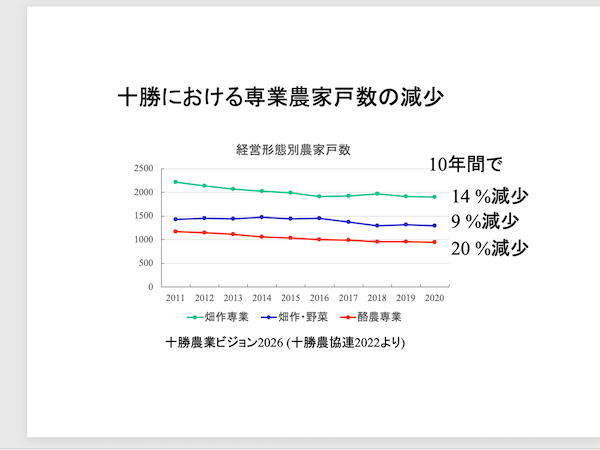

スライド10-11 十勝管内における専業農家戸数の減少

この図は最近10年間の十勝の専業農家戸数の減少傾向を示したものです。 畑作専業農家数は2011年の2210戸から、2020年には1900戸に減少し、10年間で14 %の減少でした。 畑作野菜農家数は2011年の1428戸から、2020年には1296戸に減少し、10年間で9 %の減少でした。 酪農専業農家数は2011年の1176戸から、2020年には944戸に減少し、10年間で20 %の減少でした。

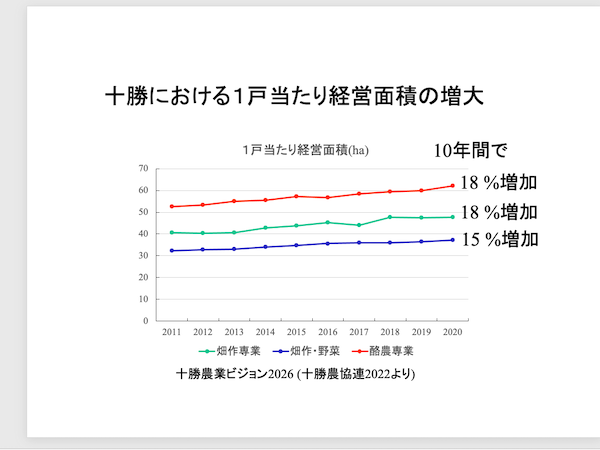

スライド10-12 十勝管内における1戸当たり経営面積の増加傾向

この図は最近10年間の十勝の1戸当たり経営面積の増加傾向を示したものです。 畑作専業農家の経営面積は2011年の40.5 haから、2020年には47.8 haに増加し、18 %の増加でした。 畑作野菜農家の経営面積は2011年の32.2 haから、2020年には37.1 haに増加し、15 %の増加でした。 酪農専業農家の経営面積は2011年の52.6 haから、2020年には62 haに増加しまし、18 %の増加でした。

農業者人口が減少していることの原因 十勝で農業者人口が減少していることの原因としては以下のことが考えられます。 • 畑作、酪農ともに大規模経営化が進行しています。これは農産物価格が低いので大規模化しないと利益を出しにくいためです。

"目次 (To the list of contents)"

• 農業の機械化により、農作業の省力化され、必要な労働力が節減されたためです。また、農業機械への高額な設備投資を効率良く回収するためには、経営面積を拡大することが必要でした。

• 小規模農地が統合され、農作業が合理化されました。

• それに伴い、他の産業へ農業人口が流出しました。

第11章

作物生産を維持・増進するには

パワーポイント(発表で省略した内容も含む)

解説

この章は時間の都合により発表会では省略しました。上記のパワーポイント(pdf)および解説をご覧ください。 "目次 (To the list of contents)"

第12章

十勝の農業と土壌の将来予測

パワーポイント(発表で省略した内容も含む)

解説

十勝の農業はこれからどのように発展していくのでしょうか?それに伴い、農地の土壌はどのように変化していくでしょうか?

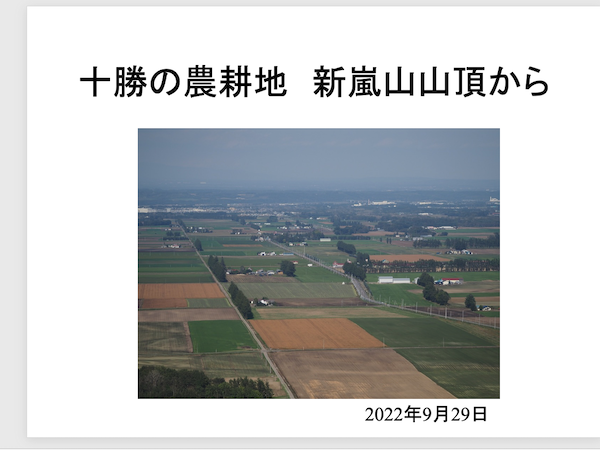

スライド12-1 新嵐山の頂上から見た十勝平野

この写真は2022年の9月29日に新嵐山の頂上付近から撮ったものです。時期的に小麦や馬鈴しょの収穫は終わり、豆類や甜菜はまだ畑に残っている頃です。写真から気づいたことは、防風林が連続していないことと、森林が少ないことです。

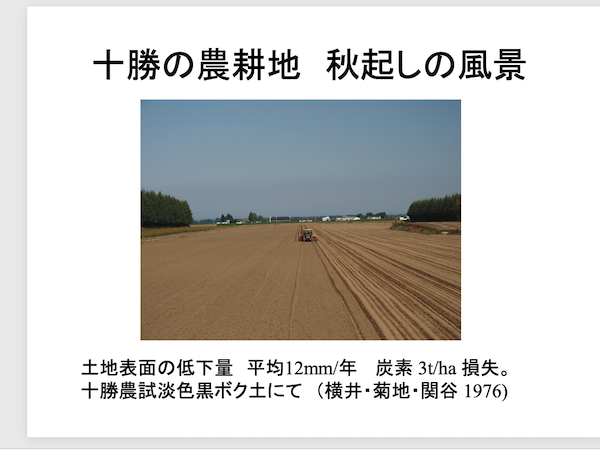

スライド12-2 十勝平野における畑の秋耕の様子

この写真は同じ日に自転車で上帯広から嵐山に向かう途中に撮ったものです。畑を平らに耕していますが、これから小麦を播種するための作業かもしれません。土の色は明るく、有機物含量は非常に低くて、ほとんど恵庭ロームの色ではないかと思います。

防風林は写っていますが途切れており、土壌は風食を受けやすい状態だと思います。また、画面の右端に崩れた丘が写っていますが、このことから、この土地は地形修正工事によって均平化されたことがわかります。 十勝農業試験場での研究によれば、毎年12mmの土壌が風食によって失われており、土壌炭素に換算するとヘクタール当たり3トンの損失に相当するそうです。

スライド12-3 十勝生成の関数による十勝の土壌の将来予測

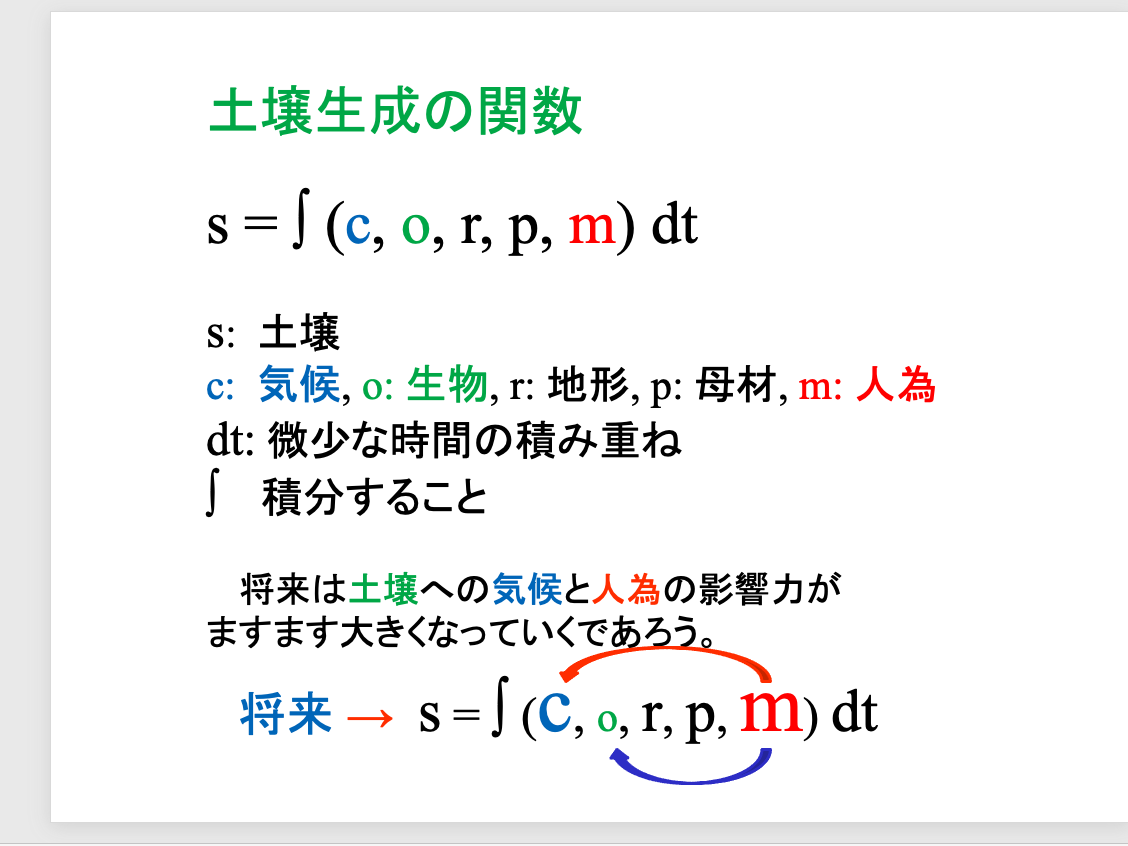

土壌学で土壌生成因子ということを定義しています。

土壌は気候、生物、地形、母材、人の働きなどさまざまな因子が関与し、長い時間をかけて生成したものです。 人間社会の発展にともない、土壌生成における人為の影響と人為によって加速される気候変動の影響が著しく大きくなってきました。

これとは反対に土壌生成における自然植生や土壌生物の関わりは縮小してきました。

土の将来を考えると、人為の影響が最も多く現れる農耕地土壌はますます自然の土壌からかけ離れたものにならざるを得ません。

農業にとって土壌とは? 農業にとって土とは何でしょうか? • 作物が土に育つものである以上、土壌は安定な農業生産の基盤です。

農耕地土壌は自然土壌とは似て非なるものである。 それは何故かといえば、 • 農耕地土壌では作物以外の生命を断ち切っています。

自然土壌と農耕地土壌 自然土壌と農耕地土壌の違いは何でしょうか? • 自然の土壌は生物の働きによって再生する力を持っています。

農耕地土壌が劣化していく要因 農耕地土壌が劣化していく要因は何でしょうか? • 土壌有機物が消耗し、養分が供給されなくなります。

農耕地土壌に活かすべき自然土壌のしくみ 農耕地土壌に活かすべき自然の土壌の仕組みは何でしょうか? • 自然土壌では有機物が循環し、その土地で生産されたものが土に還ることによって自己施肥が行われています。

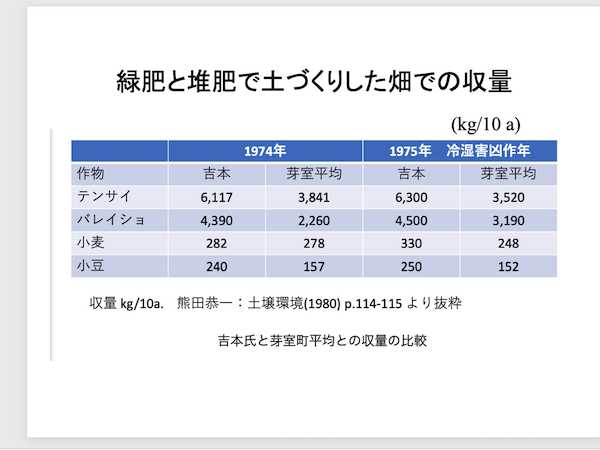

スライド12-4 この表は古いデータですが、緑肥と堆肥で土づくりをした芽室町の吉本さんの圃場での作物の収量を芽室町の平均的な収量と比較したものです。 平年でも冷害凶作年でも、吉本さんの圃場では安定して高収量が得られたことがわかります。

芽室町吉本農場における畑作 芽室町の吉本博之さんは畑輪作農家ですが、30ヘクタールの農地のうちの7〜8ヘクタールを緑肥(最近ではデントコーン、以前は赤クローバー・チモシー栽培と堆肥散布)にあて、残りの22ヘクタールで通常農家の30ヘクタール分に相当するかさらに上回る畑作物の収量を上げています。しかも冷害年でも安定収量が得られています。 土づくりとは 菅野農機が制作したビデオ「ヒューマンドキュメンタリー、土の匠」の中で、吉本さんは言っていました。

緑肥栽培の効果 すなわち、吉本さんの農業経営では、緑肥栽培によって地力が維持され、高品質な農産物を安定的に収穫することができ、農地面積が少なくても高収益が得られることを示しています。

スライド12-5 輪作における各作物の役割

この図は輪作体系における各作物の役割を示したものです。

すくなくともこの4種類の作物を組み合わせることによって安定な生産が可能になっています。 しかし、この輪作体系の間にもっと緑肥栽培を導入することが可能です。

もっと緑肥を導入してはどうだろうか? これらのことから、栽培体系のなかでもっと緑肥を利用してはどうかと提案します。

作物の栽培面積は減ることになっても、より高品質な生産物を安定的により高収量で収穫できれば、面積の減少分はカバーできることと思います。また緑肥休閑によって、農作業全体も省力化され、余裕ができると思います。 十勝平野の森林の現状 他方、農地をとりまく十勝平野の森林はどのような現状になっているでしょうか?

十勝平野における森林の回復と拡大 そこで、防風林、神社林、屋敷林、孤立林、河畔林などを再び回復し拡大することが必要な段階になっていると思います。

ホピの箴言 合衆国アリゾナ州に住むネイティブアメリカンのホピ族には次のような口伝が残っています。 「私たちのこの大地は親や祖先から相続したものではなく、私たちの子孫から借りているものである」

十勝の土壌と農業を子孫に受け継ぐためには 十勝の土壌と農業を 子孫に受け継ぐためには どのような農業を行なっていけば良いのでしょうか?農業に実際に従事していない者が口にすることはおこがましく理想論に過ぎないと思いますが、いくつか述べさせて頂きます。 1) 土地や土壌の能力や蓄えを搾り尽くすような農業をしてはなりません。

具体的には土地や土壌の全てを使い切らない余裕ある経営を行います。 すなわち、輪作体系を守り、さらに休閑緑肥を導入し、堆肥などの有機物の施用も行うことも必要です。

"目次 (To the list of contents)"

• 農業によって作られる土壌と自然が作る土壌は異なっています。

• 小規模農地が統合され、農作業が合理化されました。

• しかし、作物が必要とするものの全てを人間だけで供給することはできるでしょうか?自然の土壌に学ぶべきところは多くあると思います。

• 木も草もミミズも昆虫・微生物も存在しない単純な生態系です。

• 農耕地土壌は風で飛ばされ、雨で流されています。

• 腐植が消耗した無機物ばかりの土になりがちです。

• これに対し、農耕地土壌は人間が作る土壌であるため、扱い方を間違えると劣化するばかりです。

• 何も対策を取らなければ、肥沃な土壌そのものが数十年のうちに失われてしまいます。

• 塩基成分が溶けて失われ、土壌が酸性化します。

• 土壌微生物が減少するとともに、その組成が単純化していきます。

• 土壌侵食(風食・水食)によって、土そのものが無くなっていきます。

• 土壌団粒が破壊され、空気や水分を保持する空間を持たず、侵食を受けやすい土壌になります。

• 重たい農業機械に踏み固められて土壌が硬く締まり、根や水分が通りにくい緻密な硬盤層が作土の下にできます。

• 植物どうしと、植物と微生物の間に助け合いの関係があります。

• 植被による侵食防止が行われています。

• その土地の土壌に適した植物が自然に選択されて生育しています。

• 土づくり?

• わしは土なんぞ作っちゃいねえ。

• しかし、土を大切にしなければ、作物はとれないし、畑を長く続けることはできません。

また、吉本さんばかりでなく、土づくりを熱心に行っている農家では冷害や湿害の被害を減少できています。

しかし、実際のところ、十勝での緑肥の栽培面積は全農耕地の1%以下という状態です。

小麦の収穫は7月下旬から8月上旬です。次の年に予定されている甜菜は養分を多く必要とする作物なので、多くの農家は小麦の収穫後の農地で緑肥を栽培したり、堆肥の散布をしたりしています。また、甜菜は土壌酸性を嫌いますので炭酸カルシウムの施用もこの時期に行います。

しかし小麦の次の年に緑肥や緑肥用トウモロコシを栽培すれば、土壌の有機物を増やし、土壌有機物をさらに増やすことができます。

てん菜の前作緑肥としてはC/N比の低いマメ科緑肥やシロカラシが適しています。とくに赤クローバーは根が硬盤層を通過して生育するため、土壌の透水性を改善することができます。

また土壌有機物を増やす緑肥用エンバクやヒマワリも効果を示しています。

また、チャガラシは甜菜の根腐病を抑止する効果があります。トウモロコシも実を販売できるうえに、残渣を緑肥として利用できます。

小麦の後の年を緑肥で休閑する場合、十分な時間があるので数種類の緑肥を組み合わせることもできます。

豆類と馬鈴しょの間の年にも緑肥を導入することができます。とくにヘイオーツ(エンバク野生種)は、馬鈴しょのキタネグサレ線虫による被害やそうか病を抑制する上に、収量を増大させる効果があります。

• そうか病、センチュウ害の抑止など作物の病害を減少させることができます。

→これによって、高品質な生産物の生産が可能になります。

• 地力が培養されます。

→それは、土壌有機物や土壌窒素が増え、微生物が増加するためです。

• 個々の作物の栽培間隔が延びるため、連作障害がより良く防止されます。

• 地力が培養されます。

→それは、土壌有機物や土壌窒素が増え、微生物が増加するためです。

• 風食・水食が抑制・防止されるため、土壌が保全されます。

• 開拓後の農業を支えたのは、森林によって蓄積された土壌有機物からの養分でした。

• かつて農家自身の手で育成された防風林は農作業の邪魔になるなどの理由で伐採されています。

• かつて十勝平野を覆っていた広葉樹林は、神社林、屋敷林、孤立林、河畔林などとしてわずかに残っているに過ぎません。

• 森林は野生の動植物の生存、土壌侵食の防止、貯水機能、大気・水質浄化、地域気象の緩和、防災機能、農村景観などに大きく貢献しています。

• 森林は地域社会のかけがえのない財産であるという認識を持ち、その回復と拡大を進めていかなくてはなりません。

• 帯広は市民の力で「帯広の森」を作りました。今度は「十勝の森」を作りましょう。

ホピ族のこの口伝は以下のように言い換えることができます。

「私たちは自然物としての土壌、水、空気が地上における全ての生き物の存立基盤であることを知っている。したがって、私たちはこれらの生存基盤をそこに存立する植物界や動物界とともに、注意深く保護し、育み、発展させていかなくてはならない」

ホピ族はロッキー山脈内のテーブルマウンテンを形成する標高1370 – 1680 mの地域で、年間の降水量は150 – 250 mmで、雪融け水と夏のわずかな雨に依存するという厳しい土地で、土地を荒廃させない持続的な農業を行なってきました。

2) 受け取ったものはそれ以上に返すべきです。単に肥料分を補給するだけでなく、土壌有機物や微生物も保全するような農業を行いましょう。

3) 自然災害(風水害)や開発行為による農地の損壊・減少を防ぎましょう。

4) 農地と森林の共存を図る。そのためにはまずは防風林や屋敷林を保全し、地域内の森林割合を増加させるなどのことが必要です。インダス文明、メソポタミア文明、エジプト文明、ギリシャ文明などの古代農業文明は森と肥沃な土を失うことによって衰退しました。

ご清聴有難うございました。

私の講演内容は、時間の都合で省略しました部分も含めて、私のホームページにアップロードしてありますので、よろしければご覧になってください。

小麦収穫後の麦稈ロール(帯広市下川西、2021年7月25日)